What Lies Beneath by Joshua Rothman

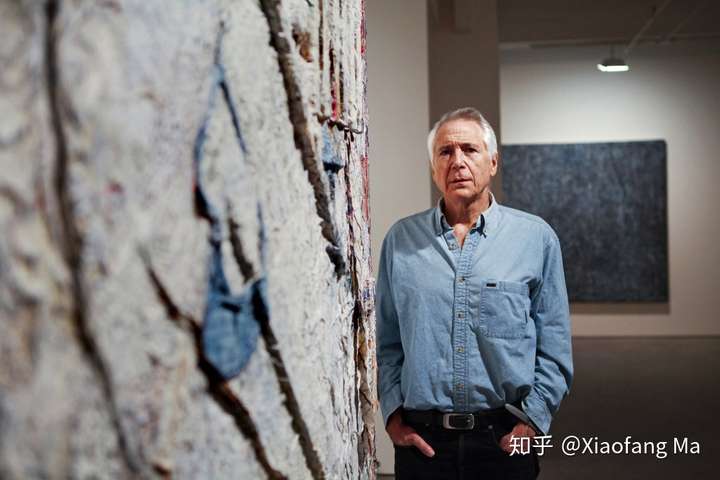

Peter Sacks是哈佛大学文学教授,曾出版过5本诗集。但从49岁起之后的二十年里,他再也没写过一行诗。

“poetry(诗)”这个英文单词来自希腊语poiesis。在希腊语中,poiesis指的并不是一行行富有韵律的短句,而是泛指“制作(making)”。

所以,也可以说,Sacks只是换了一种方式“作诗”。语言已不足以表述诗意,需要形体和色彩,在画布上填补文字的空白。

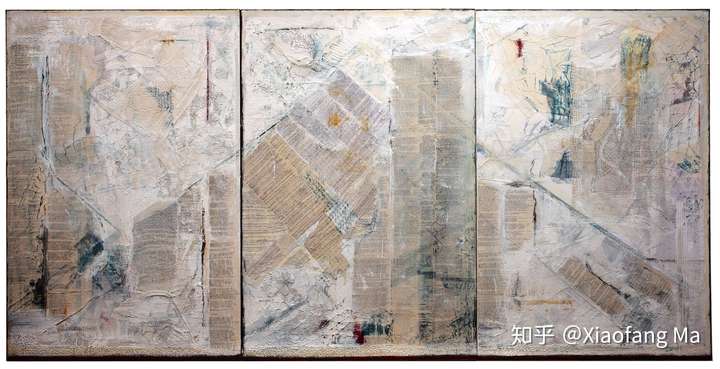

从不同距离欣赏Sacks的画,观感截然不同。

20步之外,看到的是画面整体轮廓和大致形体;

10步之外,画布上展现出如谷歌地球般高低起伏的立体感;

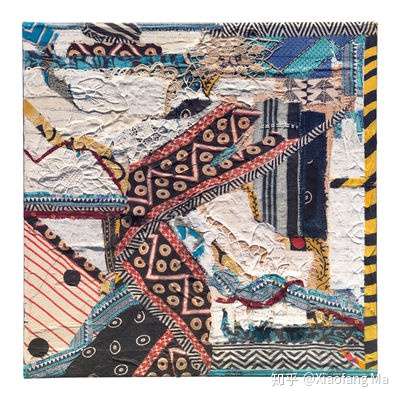

再走近5步,布料、蕾丝、纸板、写着文字的篇章......构成整幅画的各种材料开始宣告自身的存在;

最后贴近了看,你会发现,画幅上的材料层层叠叠。就像考古遗迹一层层展现人类文明的进程一样,这些层叠的材料述说着Sacks创作的历史。

一副Sacks的画通常有7到8层,他的创作过程缓慢而艰苦,有时一幅画要断断续续好几年才能完成。

首先,Sacks在画布上绘出他希望呈现的大致形象,接着再用打字机把文字打印在布料上,用这样的布料掩盖绘出的形象。

然后,就是往画上一层又一层的堆积。Sacks用的材料很丰富:地图、纸板、颜料、渔网、布料......等等一切从全世界的旧货店里找来的东西。

文字当然是不可或缺的组成部分。比如在一副作品中,Sacks将T.S.艾略特的整首《荒原》都放了进去。

有时候,Sacks会用火把画的最上层烧焦,让画面呈现自然的起伏,让埋于其下的层次得以展现。

看着布料边缘被火苗渐渐扭曲和吞没,Sacks说,这就是他不再写诗的原因,因为这种创作的感受没法用语言描述。

在49岁以前,Sacks并没有太多绘画的经历。他生长在南非,9、10岁那年和全家一起去德拉肯斯堡山露营时,他在过夜的洞穴里看到了原始人画的一只驼鹿。那是他对绘画艺术最早的记忆。

从小,Sacks就不是一个善于融入群体的孩子。由于来自犹太家庭,他在学校里被同学欺负。长大一点后,他参加了南非反种族隔离运动,但渐渐发现,自己和其它同志的理念并不相投。

1967年,南非政府要求所有16岁以上的白人男性强制入伍,这对Sacks来说是个噩梦。参军几个月后,他申请到了美国普林斯顿大学的奖学金,从此与南非告别。

现在,有人将Sacks描述为非洲/南非艺术家,但他自己觉得,没有一个地方能带给他家的归属感。他的现任妻子、诗人Jorie Graham说,“Sacks是逃离非洲的流亡者,是流散于外的犹太人。南非是在他身后关上的一扇门”。

在普林斯顿,Sacks总是独自一人。他白天躲进图书馆,大量阅读,晚上就外出散步。后来,他前往牛津学习,在那儿,他常常连续好几个小时待在博物馆里,欣赏和描摹绘画。

在牛津学习期间,Sacks还花了5个月时间在南美洲独行。他从委内瑞拉走到巴西,一路上观察沿途的陌生鸟儿和植物、坐在路边纺织的女人,还有大地的粗粝构造。晚上,他就睡在随身携带的吊床上。

在耶鲁获得博士学位后,Sacks进入霍普金斯大学任教。他结了婚,开始写诗、出版诗集。那段时间是Sacks创造力无比丰盛的时期,也是他无比隐匿的时期。

他总是带着笔记本。在笔记本上,Sacks抄写了全部叶芝的诗,和狄更斯小说的部分章节。他也用铅笔和蜡笔在本子上绘画。他写满了一本又一本,但几乎从来不给别人看。

1999年,已经转到哈佛任教的Sacks独自去德克萨斯州Marfa小镇夏休。在那儿,整整四个月,他没有写一行字,也没和任何人说一句话。

走路,是Sacks在Marfa唯一干的事。他有时候可以走一整夜,一口气走上30英里。他还随身带了一架一次性相机,拍摄四周的旷野荒原。

但是,拍摄出的照片对Sacks来说空洞而无趣。不知怎的,他开始尝试往照片上涂抹修正液。修正液形成了高峰和低谷,似乎照片上的风景中,生长出了新的世界。

Sacks接着用食物来染色。来自黄瓜和西葫芦的绿色、番茄和辣椒的红色,以及咖啡的棕色,将修正液染出了地球舆图般的奇妙斑斓。

从德克萨斯回家后,Sacks和第一任妻子离了婚。他在一家画具店里买了好多巨大帆布,悄悄开始了创作,直到现在。

Sacks每天花14个小时独自绘画,创作了近千幅作品,开了10场个人画展,得到了越来越多高级画廊和博物馆的青睐。

但是,内敛的他并不太希望作品被人们看到。他坦言,想到自己的画要展现在众多陌生人面前,就觉得不太舒服。

Sacks说他常常想起陵墓和金字塔。那些在当时最优秀的艺术家和工匠花了很长时间创造出的作品,最后被封印于陵墓和金字塔中,没有人能看到。

他说,自己也有想把作品封印起来的念头。其实,通过画面一层层的反复叠加,他已经封印了一部分的自我。

妻子Graham说,当他们卖掉位于诺曼底的房子时,Sacks没有把放在那里的画带出来,而是全部烧掉了。被烧掉的画,堆积起来有一人高。

在Sacks家的地下室里,堆积着他的许多作品。当他关上地下室的门,这些画,也就被封印在了门后。

T.S.艾略特说,艺术不是让情感放任自流,而是从情感中逃离。它也不是表达自我,而是从自我中逃离。但只有拥有自我和情感的人,才知道逃离这些意味着什么。

我一直觉得,艺术家都有强烈的表达欲。大多数艺术家需要将自我赤裸裸地呈现出来并公之于众,从中寻求反馈、认同和理解。无法得到认同和理解,是艺术家痛苦的来源之一。

但是,更高一级的艺术家(好像这么说不太恰当,艺术家可以被这样分级吗?但是我也不知该怎么说......),或许就是Sacks这样。他不在意作品能否被人看到,更不关心旁人的想法。他只是在内心有一股力量,只有创作,才能将这股力量释放出来。至于别人是否理解,那跟他,又有什么关系?

【插一句嘴,这篇文章的主角是一位诗人/艺术家,作者Rothman的语言也非常优美富有诗意,建议大家有空可以去读读看原文哦~】

【再插一句,很喜欢《纽约客》上类似这样的文章,可以看到很多有趣的人,有趣的生活,有趣的故事和想法。如果能少一点写特朗普、写政治的文章,多一点这样的故事就好了。(这个肯定是痴心妄想了哈哈)】

没有评论:

发表评论