今年2月,正是国内疫情最严重的时候。我在微博上说,好想看正在成都教书的何伟(Peter Hessler,《江城》、《寻路中国》等书的作者,我介绍过他去年出的新书《The Buried》)会如何描述。本期《纽约客》满足了我的愿望,刊登了一篇何伟写中国的文章。

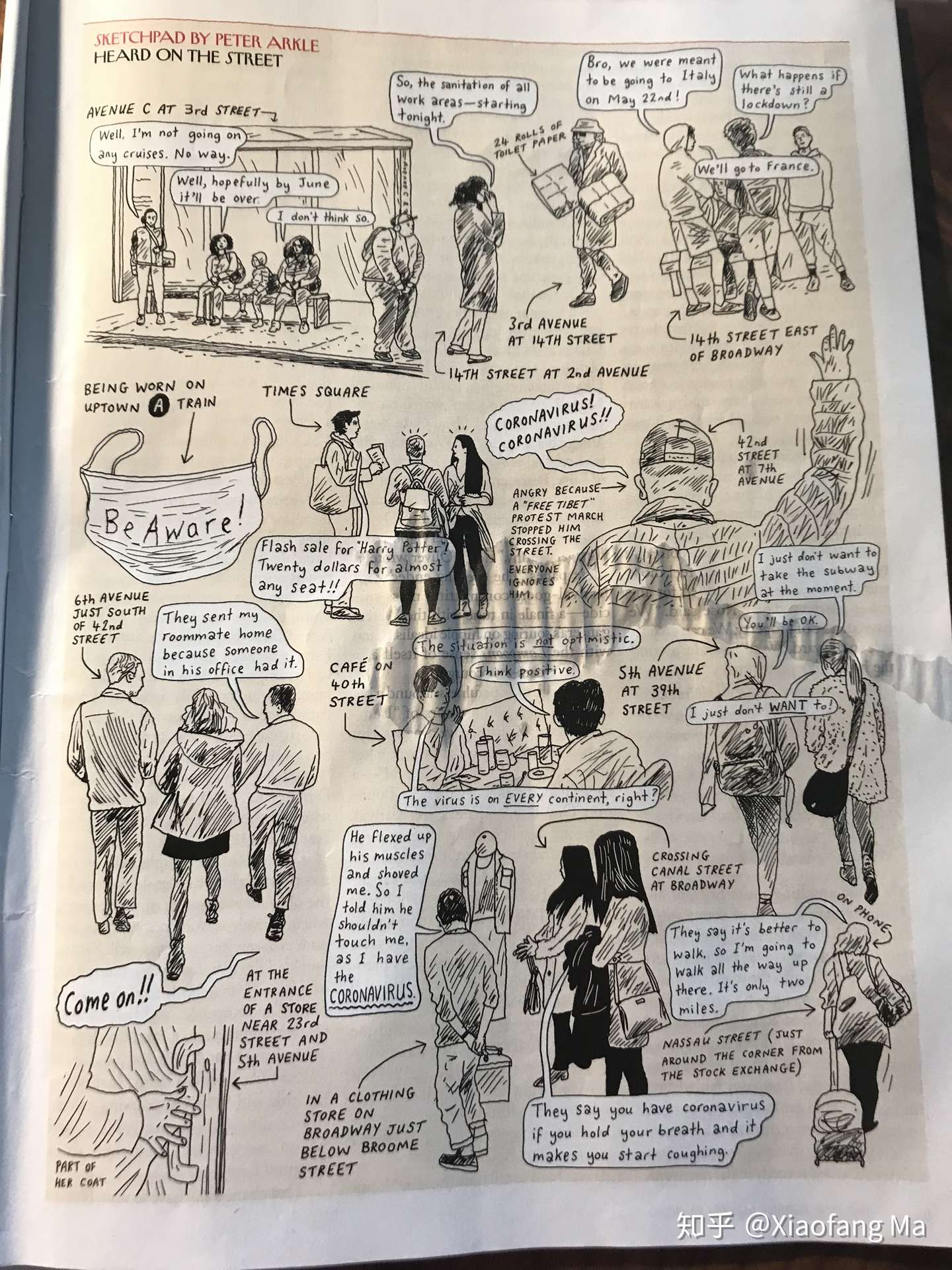

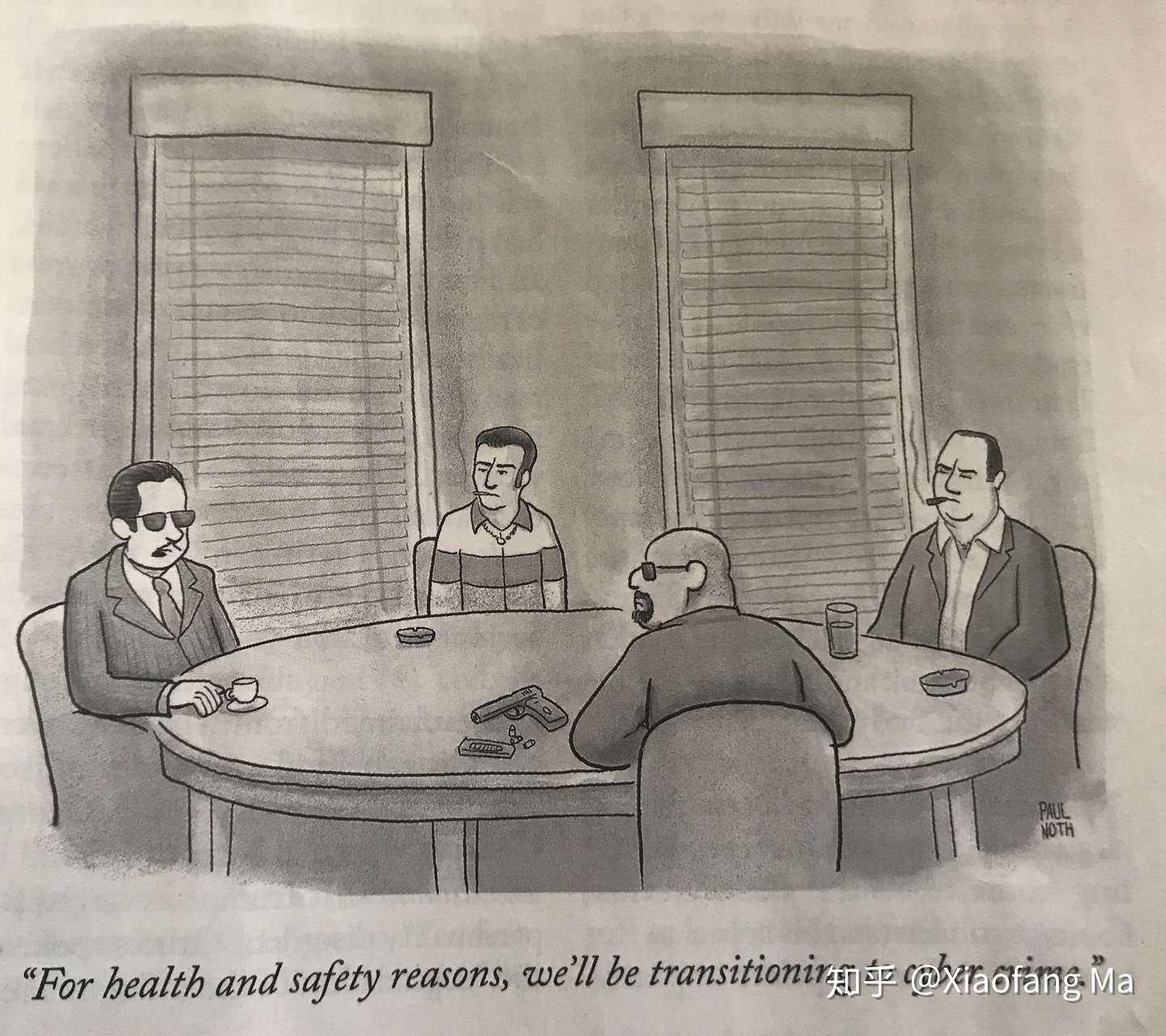

不仅是这一篇。这一期整本杂志,从封面(空荡荡的中央车站),到内文,到文中插画(比如下面这幅图:“为健康安全起见,我们转向网络犯罪!”),无不有关这次蔓延全球的疫情。“coronavirus”出现了太多次,以至于我就好像瞪着一个字看太久一样,开始不确定起来:c-o-r-o-n-a-v-i-r-u-s,到底是什么意思?

有文章试图分析为什么人们疯狂抢购厕纸,我觉得它的答案有几分说服力:孩子最早能体验到的控制感,就是保持自己屁屁清洁。突如其来的灾难让人感觉失控,在家囤积厕纸是最基本、成本最小的找回控制感的方式。【其实,那个,我觉得,且不说厕纸根本不缺货,而且就算没有厕纸,用水也可以嘛……】

有文章介绍一个随机配对陌生人进行电话交谈的手机应用。开发者特别推出了疫情版QuarantineChat,让被隔离在家的人能与世界另一头同样处境的人相互交流,捕捉只有与陌生人谈话时才可能出现的新鲜与灵感,某种serendipity的瞬间。

没有了这样的serendipity,连何伟的文字也不如过去生动细致。他笔下最鲜活的往往是个体的人物,比如《The Buried》里收垃圾的Sayyid。但这一次,人和人的接触被禁止,何伟能做的也不过是带着两个小女儿去公寓附近溜达,观察同幢楼的住户们每天网购了什么商品。【当然他写的还是很好看!】

另一篇写纽约的文章,把这次疫情给纽约造成的影响与911事件相比。纽约是全美疫情最严重的地方。我写这些的时候顺手查到的数据:全美超过14万人确诊,将近6万人集中在纽约州,其中纽约市的确诊病例占全州的一半还多。

这座号称“New York Never Sleeps(纽约永不眠)”的不夜城,陷入突如其来的沉睡。中央车站如此安静,人们终于可以体验车站的回声拱廊。一个人在这头对墙壁低声说话,另一个人在那头听得清清楚楚。这个拱廊恐怕是最适合当下此刻的建筑设计了。

夜里,走在第五大道上,你会神奇地发现,那些最高级的公寓少有的黑沉沉一片,不见一丝灯光。没人了。有钱人纷纷逃离这座城市。他们乘坐直升机或私人飞机,前去长岛海滩的别墅,甚或海上的私人岛屿。

依然活跃在曼哈顿大街小巷的身影,是外卖送餐员。一个送餐员说,他最近每天送外卖的量是过去的10倍。他可能算是幸运的,因为其他大部分在纽约向来繁荣的餐饮业和表演业打工的人都没了工作,没了收入,只能闷在家里忧心忡忡。

文中对纽约超市的观察也非常有趣。在一轮疯狂囤货购买后,上城区一家高档超市的货架几乎被清空,但就在不远处的一家中低档商店里,货物井井有条,供应充足。一位受访者评论说,这反映了中产阶级的孤立与自私。他们不相信人和人之间有分享互助的温情,认为只能自己靠自己。

翻阅这期杂志,我没来由的感觉,瘟疫可能是所有灾难中最反人性的。面对天灾人祸,人的第一反应是抱团取暖;而当瘟疫袭来,人和人必须离得远远的,独自承受压力。瘟疫可能也是最能体现人性的:有钱人逍遥避世,中产阶级试图建立自家的小壁垒,穷人依然为生计奔波劳碌。

但人性也可以超越瘟疫。文章作者采访了一家酒吧服务员。她说,在市政府还没下令餐馆停业前,她收到了好多超过20%的小费(一般给小费按餐费的15%-20%计算),都是来就餐的人给她的鼓励。酒吧关门后,还有老顾客在网上转小费给她。

另一位受访者Elizabeth Smith是中央公园保存委员会的会长,属于纽约最富裕的阶级,她说自己绝不会离开。接受采访时,Smith因为被确诊感染隔离在家中,她打算一康复就回归工作。今天,中央公园的草坪上搭起了医疗帐篷,接受治疗感染者。

我在的马萨诸塞州至今有四千多例确诊,州政府要求停止一切非必要商业活动和人群聚集。大多数人在家上班上学,只有超市、药店和加油站开门,对本土小餐馆小商家来说无疑是重大打击。这几天,在社区APP上,我看到有邻居号召大家去买本地商家发行的礼品卡,支持他们度过难关。

上周六,纽约州州长库默在对国民警卫队演讲时说,“This is a moment that forges character, forges people, changes people, make them stronger, make them weaker. (这是一个锻造个性,锻造人、改变人,让他们变得更强大或更软弱的时刻。)” 瘟疫蔓延的时刻,反人性,体现人性,也塑造人性。

昨天,我去园艺店买了一颗桃树,打算种在院子里。回来经过邻居家,看见他们一家五口也在前院忙活着栽花种树。刚种完树,就下了一场透雨。不管人间怎么样,桃花已然含苞待放了。

公众号:NotesofTheNewYorker