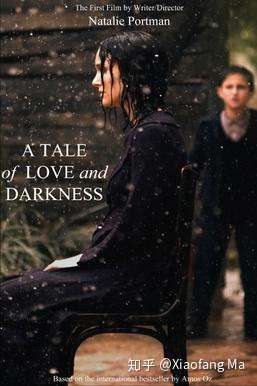

Looking For Trouble

by

Ariel Levy

“哪怕新冠疫情造成的死亡人数再翻个几倍,也不会对整个大局有什么影响。”小说家莱昂内尔·施赖弗(Lionel Shriver)在她的《旁观者》杂志专栏中写道。

许多人觉得,自己能坚持几个月在家不出门就很了不起,施赖弗说这种想法真荒谬。如果你或你的亲朋好友没有感染重症,单纯限制自己隔离在家根本算不上什么。

那什么才是“算得上”的?施赖弗说,比起担忧病毒,你更应该担心的是自己的银行账户,以及你的邻居、老板,包括整个国家的银行账户。她觉得和未来会发生的、可能因为疫情而加速的国际金融动荡相比,疫情本身的破坏性不值一提。

“每一种类型的贷款都将有大量坏账,不管是车贷、房贷或信用卡借贷。”施赖弗预测,接着是可怕的通货膨胀,钞票将一文不值。到那时候,如果你想买个番茄,钱是行不通的,必须用某种具固有价值的东西交换——比如厕纸。

其实,施赖弗在她2016年出版的小说“《曼迪波家族(The Mandibles)》”里,已经构想了这样一副图景。

小说的舞台设置在2029年的美国,当时美国政府已经还不起债,整个国家陷入经济危机的深渊。一颗卷心菜要价38美元,人们积攒了一辈子的积蓄在瞬间蒸发,以前的基金经理们争抢一份餐馆服务员的工作。

施赖弗生于美国,目前长居英国,每年夏天会去纽约住几个月。关于疫情的言论不是她第一次语出惊人。她常常觉得人们把担忧放错了地方,比如很多人为气候变化抓狂,却不关心导致温室气体排放量剧增的根本——全球人口的快速增长。

在大部分人印象里,《纽约客》是一份自由知识分子杂志。更好玩的是,我曾收过一条留言,问我“纽约客”指什么,说她感觉“纽约客”都是酸唧唧的老学究。

照这么说起来,施赖弗绝对不是一位典型的纽约客。她支持英国脱欧,反对黑人觉醒运动(anti-woke,woke这个词用于描述黑人对种族歧视、阶级歧视的觉醒),对反性骚扰的Me-too活动持怀疑态度,但投票给民主党。

去年10月,39位越南移民惨死于载他们偷渡去英国的冷冻车中。【天啊,忍不住必须在这里强插一句,这个世界每天发生太多事,我总觉得这次事件都是好久好久以前的了,没想到才过去半年多?!】

施赖弗认为,所有关于这一事件的新闻报道都过于情绪化。她说,难民的死亡让人难过,但很多人把这场惨剧归咎于英国没有给他们提供正常的进入渠道,是很荒唐的想法。如果谁想来就让他来,那最终他们想来的这个国家将不复存在。

她说,严厉的打击非法移民政策是一件对“我们”好,对“他们”坏的事。弥漫欧洲的人文主义关怀情绪不喜欢这种自我利益至上的表达。你做一件事绝不能只因为它“对你好”,而是因为它“好”,但我拒绝这样。

施赖弗言辞尖锐,喜爱争论,无论是平时和朋友辩论,还是在公开场合与更多人针锋相对。常常在争论中把别人气个半死,她却泰然自若。

英国首相鲍里斯曾经在报上发表过一篇评论,形容穿着阿拉伯罩袍的女性看上去“像个邮筒”。在一次谈话节目中,施赖弗对现场观众说,不觉得鲍里斯的形容有何侮辱之处。

观众当即大为哗然,但施赖弗依然镇静地反问他们,是否读过评论原文。因为这篇评论的主旨是说罩袍虽然形式荒谬,代表着对女性的压迫,但没有理由禁止它。至于“邮筒”,只不过是个象形的比喻而已。

施赖弗说的话,似乎总是真实得不让人舒服。她写的书也是如此。她至今为止出版了十四本小说,几乎每一本都在探索不太愉快的主题。她形容自己是“专攻别人回避不及的领域”。

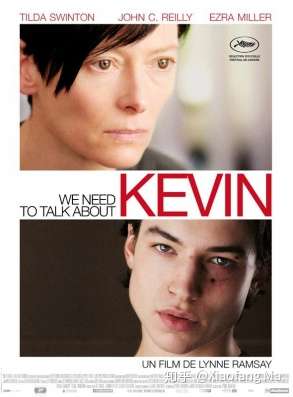

比如说她最有名一本书《凯文怎么了(We Need to Talk About Kevin)》,曾获英国柑橘奖最佳小说,讲述的就是不怎么关心自己儿子的母亲和最终搞了一场校园大屠杀的儿子之间的故事。

在生活中,施赖弗也相当特立独行。她原名玛格丽特-安,是一个相当女性化的名字。15岁时,她自己把名字改成了通常用作男名的莱昂内尔。今年已经63岁的她一般早上五点才上床睡觉,一天只吃一顿饭,通常等到午夜时分才吃,而且喜欢放一大堆辣得“能把你的脸烧掉”的辣椒。

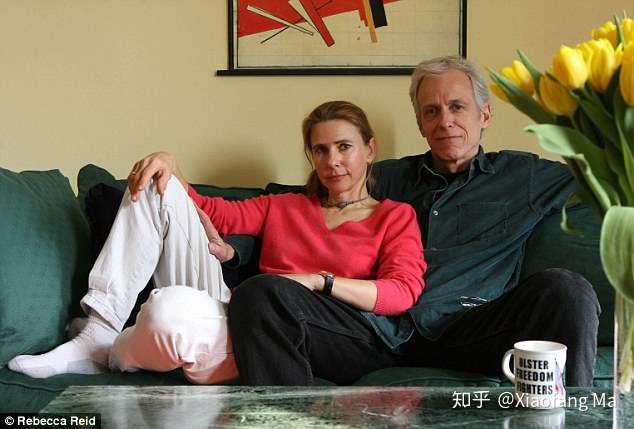

施赖弗没有孩子,她根本不喜欢小孩。她的丈夫威廉曾经是她以前的出版经纪人的老公,施赖弗总爱戏称他们俩“都和同一个女人离过婚”。

她不爱搭公交或出租,无论去哪儿或什么天气都坚持骑自行车。家里一般不开暖气,虽然患有雷诺氏综合症的她对冷特别敏感——施赖弗说是想省钱,但其实更是想测试自己到底有多坚强。她的整个价值观都建立在坚韧上——无论是身体的坚韧,还是精神的坚韧。

2018年,布雷特·卡瓦诺(Brett Kavanaugh)被特朗普提名为美国大法官,遭到帕洛阿尔托大学心理学教授福特(Christine Blasey Ford)控告。福特说卡瓦诺在高中时代曾对自己有性侵行为,给她留下了不可估量的心理伤害。

施赖弗在专栏中写道,自己小时候也曾被性侵,比福特的遭遇可怕得多。但这段经历没有在成年后一直阴魂不散地困扰她,不是造成她生活出现问题的根源,没给她带来无法根治的神经症。

她说,这不是说那些还在和性骚扰的后遗症作斗争的人能一下子自我疗伤,只是说扔下创伤重新开始不是不可能做到的事。当我们在裸露伤口的同时,更应该为能够恢复而庆幸。

如果要挑一个词来形容施赖弗,那必然是“坚韧”。她总是说,不要借你还不起的钱,不要借钱给你知道他还不起的人;不要为自己受的伤所困,要想法从中恢复;享受展示自己的力量,而不是压制自我。

如果再加一个词,那应该是“反叛”。施赖弗改掉了她的名字,不愿意表现得像她成长时接受的传统教育中的女性形象,也从来不会顺着大众想法和流行意见说话。她说,永远不要用“作为一个XX样的人 (As a…)”来开始一个句子。她骄傲于自己的与众不同,不害怕随之而生的任何阻挡。

今年夏天,施赖弗和丈夫威廉因为疫情待在伦敦家中闭门不出。关于她对疫情后世界的预言,她说:“我希望我是错的——那就太好了。或许一两年后再谈起这事,你会嘲笑我。我们可以一起去一家高级餐馆,边吃边说我有多傻。如果能那样就太棒了。”

公众号:NotesofTheNewYorker