Mirror World

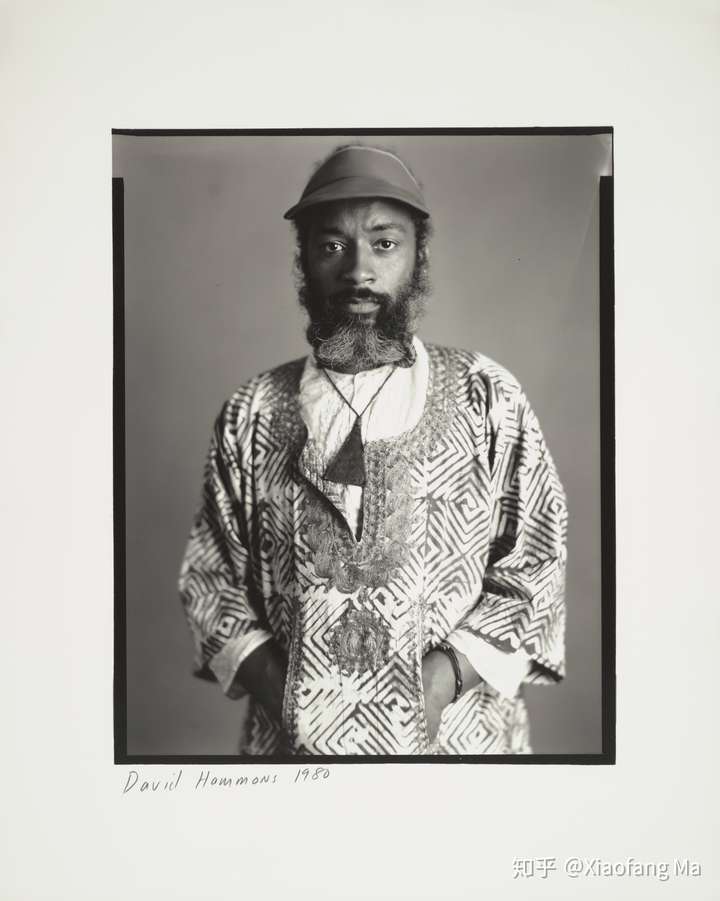

by

Joshua Rothman

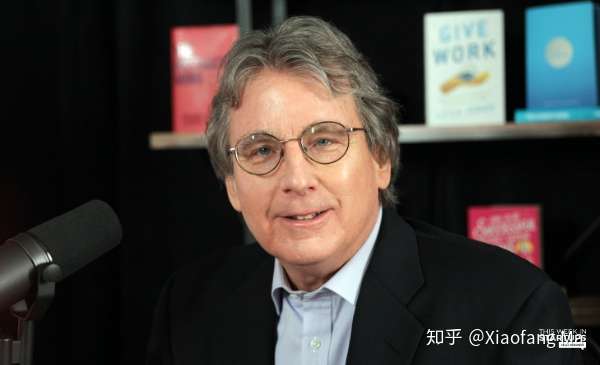

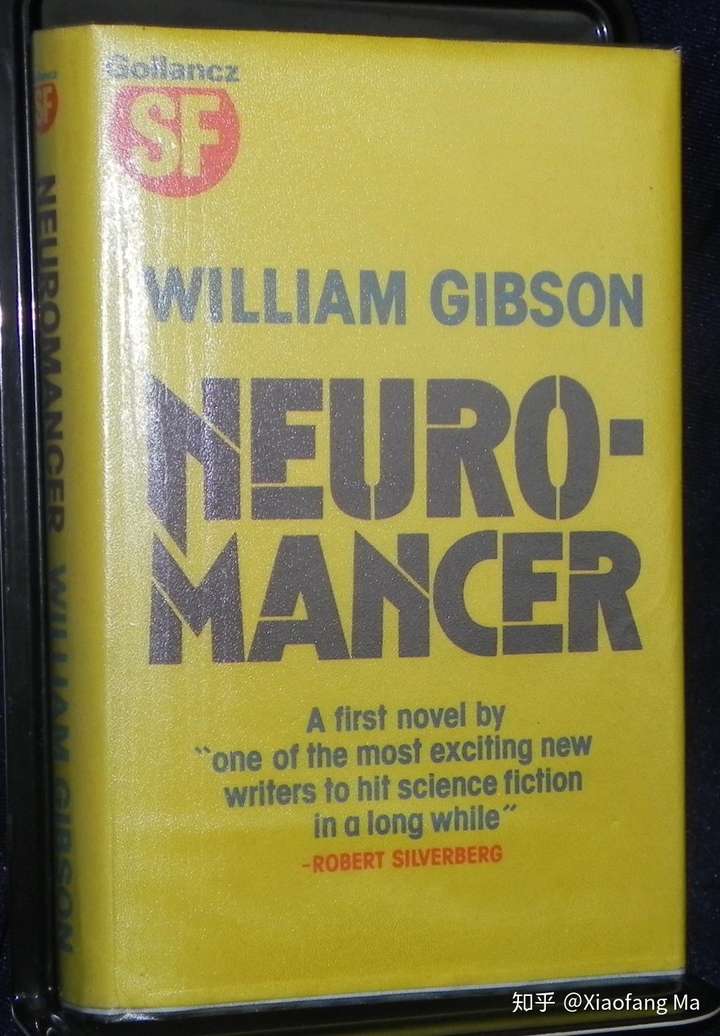

如果你喜欢科幻小说,那么不可能不知道威廉·吉布森(William Gibson)这个名字。即使你没读过他划时代的作品《神经漫游者(Neuromancer)》,也一定听过他创造的“cyberspace(赛博空间)”这个单词。

人们说,吉布森的小说精确预测了未来,但他说,他也不知道自己是怎么预测的,或者说这与“预测“无关,而是来自他对现实的观察。

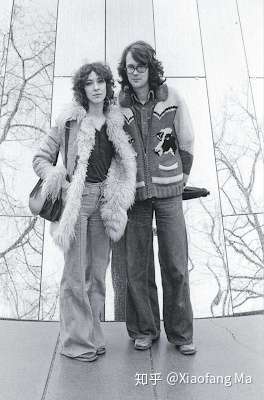

上世纪70年代,当吉布森开始提笔写作时,世界正在变化。他发现玩着电子游戏的孩子随着游戏人物的动作摇头晃脑,就好像他们亲身处于屏幕之后的空间;他发现戴着索尼随身听行走在城市中时,音乐好像不是用耳朵听到而是直接灌进了脑子里;他发现妻子教的日本学生把温哥华称为一潭死水,不仅开始幻想东京究竟是什么样......

面对着便条笔记本,吉布森思索用什么词语可以最好地形容那个电脑屏幕后的世界。他尝试了“infospace(信息空间)”和“dataspace(数据空间)”,最终决定用“cyberspace(赛博空间)”。赛博空间究竟是什么?吉布森也不清楚,可这个词念起来就很酷,让人感到那是一个虽然危险却能激起探索欲的世界。

在他1984年出版的第一部长篇小说《神经漫游者》中,吉布森阐释了这个词语。《神经漫游者》的故事交织在物质世界与一个叫“Matrix”的网络空间中。吉布森不是第一个描写电脑网络世界的科幻作家,但《神经漫游者》是第一部幻想了一个无论在物质上和美学上都那么真实的赛博世界的科幻小说。

吉布森与科幻结缘于幼时。他1948年出生,父亲很早去世,母亲带着他搬到了弗吉尼亚州的一个小镇。那儿时光缓慢,男人赶着骡子耕地,人们怀念的是连唱片都还没发明的旧时代。二十世纪中期的现实生活像透过百叶窗缝隙的阳光,只能一点一点渗透进小镇里。

吉布森说,这段像是被完全流放到过去旧时光的经历,让他开始了和科幻的因缘。他在小镇车站的书摊上买了许多科幻小说,总是一个人安静阅读。妈妈担心他变成内向的书虫,便将吉布森送到了一所寄宿男校就读。当他在那所学校待到第二年,刚满17岁的时候,他的妈妈也去世了。

妈妈留下的遗产让吉布森有一小笔生活费,他退了学,搭车去多伦多,过了一段嬉皮士生活。之后几年他来往于美国和加拿大之间,认识了他的妻子,最终搬到温哥华安定下来。

年近三十的时候,吉布森在不列颠哥伦比亚大学学英国文学。他的老师建议他写小说代替学位论文。当妻子怀上他们的第一个孩子时,他开始认真投入小说事业中。孩子出生了,因为妻子正在读研究生,他就一边在家照顾新生儿,一边写出了《神经漫游者》。

在《神经漫游者》之后,吉布森的科幻小说设定的时间点越来越趋近于现在。他在90年代写作的科幻三部曲的背景设定在2000年代,而他在2000年代发表的科幻三部曲的背景都设定在写作的同一年。

科幻小说写的是现在正在发生的事,还能叫科幻小说吗?吉布森的答案是肯定的。他有一个信念:当下本身就是科幻。他喜欢说的一句话是:“未来已经来到了,只是没有均匀分布(The future is already here, it's just not very evenly distributed)”。

吉布森曾幻想的赛博空间是一个与物质世界交织的独立空间。他发现,现在的网络世界已经超越了他的幻想。在过去,连上互联网,我们像是去到另一个地方。而现在,待在网上才是常态。网络变成了我们的此地,那些“无信号”的地区成为彼方。

当吉布森身处洛杉矶,却可以上网查看自己在温哥华的银行账户余额时,他突然想到,不管你在物质世界里身处何方,在网络世界上,你总是在同一个地方。他觉得这就好像自己的赛博空间翻转了一圈,把以前包围着它的物质世界给吞了进去。

在日本的时候,吉布森学到了一个词语叫“御宅(otaku)”,也就是指对某一类事物有狂热兴趣的人。他发现网络空间让任何地方的任何人都可能变成宅男宅女,不管他们感兴趣的是电视剧、咖啡、球鞋还是枪支。

在网络世界里,一件物品同时也是一个搜索词汇。浓缩咖啡(espresso)不仅是指一杯浓缩咖啡,它还是有关咖啡脂沫、公平交易、烘烤技术、咖啡豆种类等等无限内容的网页。

在这个网络包裹现实的世界里,物品成为文本,现实被增强。品牌营销者不停修改着有关各类商品的描述,激发人们的购买欲。一家企业也好,一个地方也好,一位总统也好,一场战争也好,都可以打造重建对自己有利的品牌。好像世界本身可以被不停地重新修改代码。

吉布森觉得,这个不断被重新编程的世界是现实社会经济生活的主要动力,但也让我们的现实充满了一种感觉——一种疲惫、失落、像倒时差一样的无力感。

在他2014年出版的小说《边缘世界(The Peripheral)》中【亚马逊正拍摄基于这本小说的电视剧)中,吉布森描述了一个名叫“the jackpot(大奖)”的缓缓而来的末日大灾难的过程。这是吉布森式的末日灾难:世界毁灭已经来到了,只是没有均匀分布。

吉布森在他的“当下”科幻小说中走得越远,这些作品也越发让读者感到共鸣。在他的书里,你读到的是科幻,也是正在发生的、真而又真的现实。

在温哥华郊区的家里,吉布森伴随着他的大猫Biggles一起书写当下,同时也是未来。明年1月,他即将发布新书《Agency》。这也是一部为了融入现实事件而不断推迟出版时间的科幻小说。他在其中融入了特朗普当选、剑桥分析隐私数据泄露等因素。科幻与现实、未来与当下混为一体。

对吉布森来说,未来就在这里,就在我们的当下。从另一个角度来看,也就等于现代人没有未来。在他的小说《模式再识别(Pattern Recognition)》里,他借书中人物之口这样说:

“对我们来说,事物能够改变得这么突然,这么迅猛,这么深切,像我们的祖父母那一辈所拥有的未来已经没有足够的“现在”来支撑了。我们没有未来,因为我们的现在过于动荡不安......我们只有风险管理。只有现下这一刻场景的轮换。我们只有模式再识别。”

我经常吐槽说,马上就要进入2020年代,但当初科幻小说里描述的场景却一个也没有出现。看了这篇文章,我突然觉得,其实我已经生活在一个足够科幻的世界中。可惜的是,这个世界的科幻,不是小时候的我看阿西莫夫时所畅想、所期盼的那一种。

公众号:NotesofTheNewYorker