翻过这个月,就是2020年了。小时候看的科幻小说里遥远到不可思议的年份,如今近在眼前。这感觉本身就够不可思议的。时光大步飞跃,裹挟着身不由己的我。

但是,真的是时光在带着我往前走吗?还是我本身的变化象征着流逝的时光呢?换个问法,到底是我存在于时间之中,还是时间存在于我之中呢?

最近看了意大利物理学家卡洛·罗韦利的《时间的秩序》。罗韦利说,我感觉到的那个滴滴答答、永不停歇、一往无前、奔流不止的时间是不存在的。存在的是由我的头脑和记忆将过去的痕迹相互链接并建构起来的时间。

时间和我,相互依存。

是这样吗?

罗韦利是量子物理学家,写起书来却好像一位诗人。《时间的秩序》是一本科普小书,也是为时间献上的一首长诗。

老实说,这本书我从头到尾看了两遍,还是没完全读懂。我能解读的,可能只有罗韦利表达的10%。但我依然为它着迷。

全书一共13章,从打碎世人对时间的固有认知开始,到设想世人认知的时间从何而来结束。每读完一章,我就觉得自己好像更靠近了那神秘莫测的时间一步,更靠近这个神秘莫测的世界(的真相,如果世界有真相的话)一步。

时间是什么?时间中的世界是什么样的?时间中的“我”是怎么来的?我不敢说自己明白了作者的意思,所以也不画蛇添足地阐释,还是用书中原文回答最合适。

时间的流逝不是统一的,空间中的每个点都有不同的时间。 甚至时间本身也不是实在的:“决定时间长度的物理基础不是一个区别于世界其它组成部分的独立实体。它会跳跃、涨落,只在相互作用时实体化,在最小尺度之下无法被发现”。

在不实在的时间中,世界也不像我们眼见那样,由实在的物体构成。世界“由事件、发生、过程、出现组成。它不能持久,会不断转化,无法在事件中永恒”。

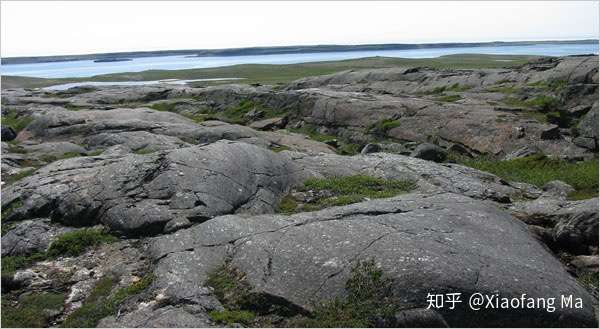

比如说,在我们看来,山间巨岩恐怕是最实在的物体之一,它历经数亿年恒久不变。但罗韦利说,即使是最“像物体”的石头,“也只不过是很长的事件”。

一块石头,实际上是“量子场的复杂振动,是力瞬间的作用,是粉粹重归尘土前段时间维持原状、保持平衡的过程,是星球元素间相互作用的历史中短暂的篇章,是新石器时代人类的痕迹,是一群孩子使用的武器……”

所以,“比起像石头那样的东西,世界更像是由转瞬即逝的声音或大海的波浪构成的”。

如果世界转瞬即逝,那生活在这个世界中的我们是什么?连存在亿万年的石头也不是实体,一个人就更不会是实体了。那是什么让我们觉得“我”是“我”,而且2000年的“我”和2020年的”我“依然是同一个”我“呢?

罗韦利说,有三个要素建立了一个人的身份和统一性。

第一个要素是我们每个人都有独属于自己的视角,加工和阐述我们所接收到的世界的信息。

第二个要素是我们在与其他人接触的过程得到反馈,将反馈整合成一个统一的形象,形成自我的观念。

第三个要素,也是最重要的一个要素,是我们拥有记忆。“记忆把分散在事件中的过程联结在一起,而这些过程组成了我们。在这个意义上,我们存在于时间中。”

物理学意义上的时间或许可以不存在,但时间对我们依然重要。“对我们这些大脑基本上由记忆和预见构成的生物而言,时间就是我们与世界相互作用的形式——它是我们身份的来源。”

《时间的秩序》从解构时间到重新建构时间的旅程,就像从“见山是山,见水是水”到“见山不是山,见水不是水”,最终依然“见山只是山,见水只是水”的开悟。

因为有了时间,我们才得以存在,人类是由时间构成的生物。时间也是我们痛苦的根源。

“生是苦,老是苦,病是苦,死是苦,怨憎会是苦,爱别离是苦,求不得是苦。这些都是苦,因为我们必须失去我们所拥有的以及所爱的。因为一切生起的必然灭去。使我们受苦的不在过去或未来。它就在那儿,现在,在我们的记忆里,在我们的期待里。我们渴望永恒,我们忍受着时间的流逝,我们因时间而受苦。时间即苦。”

时间即苦,但是我们依然依附着,追随着,一点一滴地计算着,像我一样翻书孜孜解读着,这无形踪却又清楚留下痕迹的时间。

合上这本书,码完这几行字,窗外天色阴暗了几分,时间又过去了一点点。

我理解时间了吗?没有。我能回答标题的问题了吗?不能。但是我能感觉到,这本书在我的记忆中留下的痕迹。那也是时间的痕迹。

公众号:NotesofTheNewYorker

没有评论:

发表评论