翻开本期《纽约客》,发现最开头的“Goings On About Town”栏目整个消失了。这个栏目通常会用好几页版面介绍纽约近期的展览、戏剧、音乐会等活动,包括一篇(我读得最津津有味的)新开餐馆评论。怎么回事?

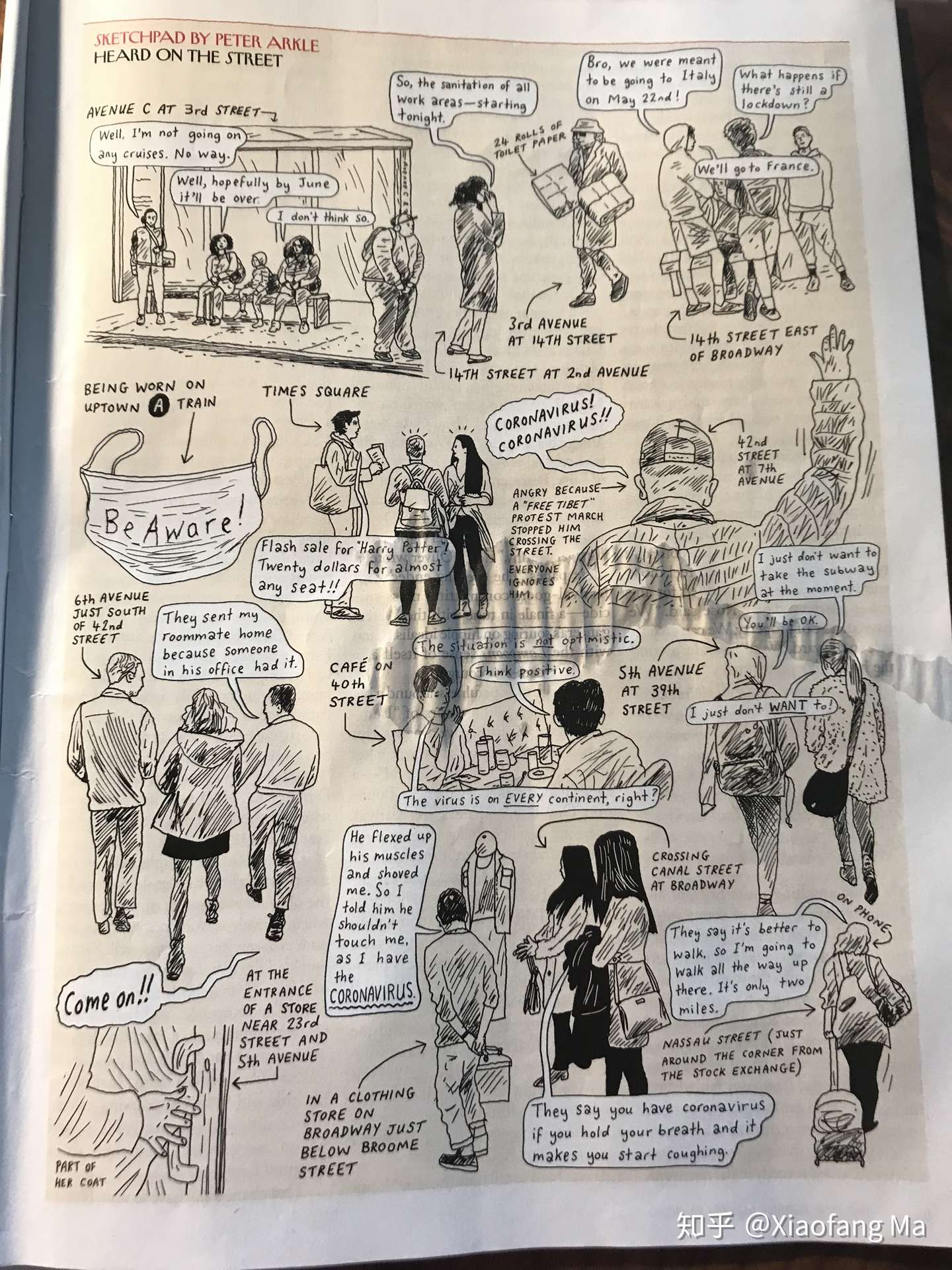

回看目录页,才发现一行小字说,因为纽约疫情严重,大部分公共活动取消,所以本期该栏目也取消了。取而代之的,是“The Talk Of The Town”栏目中的一整页漫画,描绘疫情下的纽约街头众生相:有人抢购大包厕纸,有人哀叹旅游计划取消,哈利波特音乐剧门票20元一张还卖不出去。

我住在麻省,情况没纽约严重,但形势也很严峻。目前大部分人都在家远程办公或上学;餐馆禁止堂食,只能外带或外卖;地铁和通勤列车削减班次;常去的超市从9点打烊提早到7点;亚马逊快递从下单后两天内到变成大约3-5天才能送到。

不过就算乌云满天,还是得尽力去找找它的银边。很多超市都推出清晨1-2个小时专为老年顾客服务的时段;关闭实体店的商场和各大品牌在网站上花样促销;送餐外卖服务APPs对餐馆和消费者都降低收费;我预定的《动物森友会》,还是顺利在发售日当天准时送到家(欢迎来加我好友呀~)。

曾经看过一本《枪炮、病菌和钢铁》,讲病菌在历史上帮助西方殖民者征服美洲、澳洲和非洲。确实,小小微生物对人类社会的影响,往往大得出乎意料。暂时不能外出旅游或购物不那么方便,相形之下真是微乎其微。

只不过,这一次病毒全球大流行对人类社会产生的影响,大约要多年之后回顾才能看到全貌。身在其中,能做到的最好的事,也就是像漫画作者那样,睁大眼睛竖起耳朵,感受、记录和铭记当下这一刻了。

But Who’s Counting?

by

Jill Lepore

今年是美国每10年一次的全国人口大普查,无论是否美国公民,都在普查范围内。比如我虽然不是公民,也没有绿卡,但目前常住美国,就需要填人口普查表。

普查表问题非常简单,上网花几分钟就能完成,主要统计一户人家的人口数、相互关系、每个人的性别、年龄和种族等基本信息。

人口普查当然不是美国独有,全世界每个国家每隔几年都会进行类似统计调查。最早的国家人口普查记录来自公元前11世纪的中国西周时代。罗马帝国统治者也热爱计算麾下臣民的数量。

古代帝王统计人口的目的主要是征兵和收税。《圣经》里记录,上帝告诉摩西只计算“所有20岁及以上,有能力参加战争”的人口。

第一个现代意义上的人口普查——统计每个人而不只是可以参军或纳税的人——1703年在冰岛展开。认真的普查员们记录了全冰岛一共50366个人,只漏掉了一家农场。

美国人口普查的目的,则在于保证国会中各州众议员的数量与该州人口的比例一致。

1755年,美国建国之父本杰明·富兰克林就曾发表一篇文章探讨人口和议员代表的问题。富兰克林说,他估计当时生活在英国北美殖民的人口一共有100万,与苏格兰相当。苏格兰在英国下议院有45个代表,上议院有16个代表,而北美殖民地却一个也没有。

独立战争结束后,13个州组成最早的美国联邦。由于每个州人口多寡不等,为保证平等,宪法规定每个州无论大小都有两个参议员名额,然后按人口比例分配众议员名额。大概每30000人有一名众议员代表。

最早的人口普查规定除了“不交税的印第安人”外,每个美国居民都在普查范围内。居民被分为三类:“自由人(free persons)”、“有一定服务年限约束的人(persons bound to service for a term of years)”和“所有其他人(all other persons)”。

黑奴就包括在“所有其他人”这一项之中。在人口统计时,一个奴隶只相当于五分之三个自由人。这是当时南北双方妥协得到的结果:北方根本不想把奴隶纳入统计范围,以免南方拿到更多代表席位;南方当然恨不得把每个奴隶都算作一个人。

1790年的全美第一场人口普查的普查表上只有6个问题,花了650位普查员18个月时间完成。这以后普查每十年开展一次,表上问题随着时间进展增减变化。1840年,普查表从手写改为印刷,那一次的问题一度飙升到70多个。

1850年的人口普查有很多第一。它第一个由专门的人口普查委员会进行,第一个以个人而不是家庭作为单位,第一个记录移民的原籍国家,也是第一个问有关“颜色”的问题。

回答“颜色”问题不难。如果是白人,就留空不填,如果是黑人,就填大写的“B”,如果是黑白混血儿(mulatto),就填大写的“M”。

十年后,在1860年的普查上增加了一种新的“颜色”,就是“Ind(印第安原住民)”。大批来美移民前往西部拓荒,是美国的幸事,印第安原住民的不幸。美国政府希望用强行让原住民融入美国社会,人口普查表的问题正是当时现实的反应。

1870年的普查又增加了一种“颜色”,这次针对的是中国人。在过去,移民到美国的中国人被当作白人,对颜色这个问题和白人一样留空不填。现在,他们必须注明自己是“Ch(中国人)”。这为1881年通过的排华法案提供了参考。

科技发展推动了人口普查工作。1890年的人口普查是第一个有“种族”问题的普查,也是第一个用机器来统计的普查。这种用电力驱动的机器读取打孔卡片上的调查表答案信息来分类和制表。它的发明者Herman Hollerith后来创立了IBM公司。

人口普查获取的信息除了人口普查局之外,对所有政府机构和公众都保密,期限为72年,相当于普通人的平均寿命。最近一次公开的人口普查信息是1940年进行的那一次,由美国国家档案馆在2012年公布。

但是,1940年的人口普查信息实际上早在1942年就被泄密了。当时国会通过了一个条例,授权人口普查局将结果与联邦机构分享,并得到总统罗斯福同意。美国司法部利用这些信息驱逐和关押了不少住在美国的日本后裔。

事情就是这样。人口普查当然并非单纯统计人口数量这么简单。它一直反应着政府的主张,建构着人民和统治者的关系。

比如说,当德国纳粹准备摧毁犹太种族时,需要先在国内建立起有这么样一个种族集体的观念。所以,纳粹在30年代进行的人口普查中专门有一个问题,问被调查者是否有“任何一个祖父母是纯种犹太人”。

2018年,美国商务部部长Wilbur Ross曾经提议,在2020年人口普查中增加一个问题,问被调查者是否是美国公民。

Ross是特朗普的追随者,这个问题的目的性不言而喻。全美18个州、哥伦比亚特区、15个城市和郡、美国市长联合会以及多个非政府组织联合起诉该问题违宪。最终,法院否决了Ross的提议。

很多人认为,人口普查已经过时了。现在网络发达,例如Facebook或Google等社交媒体巨头,不管是对社会群体还是个人的了解,它们知道的恐怕都比人口普查局从10年一次的调查问卷中所得知的要丰富得多。英国就在尝试取消2021年的人口普查计划。

我感觉,无论人口普查目的是什么,它的形式永远是把人以不绝对的依据分门别类,让个体的人变成群体中一个毫不起眼的数字,又给原本相融的群体划出界限。

这次的人口普查问卷表,我注意到它把亚裔分得特别细,有中国人、日本人、越南人、韩国人、菲律宾人,等等。真是的,用种族和国籍分类,可能还没有用Facebook上你属于哪个兴趣小组分类来得科学呢。

所以,这十年一次的人口普查,在2030年,真的由Facebook(但我也不太喜欢Facebook,不过10年后可能已经出现别的替代品了)来承办似乎也不错呦。

没有评论:

发表评论