Machine Hands

by John Seabrook

拿到本期《纽约客》,习惯性先翻看目录。其中《Machine Hands(机器手)》这一篇的导读是“The future of farming is robots (农耕的未来是机器人)”。

哦哦,机器人!我喜欢的高科技题材!

再翻到正文,一张横跨两页的草莓园大图。深绿的灌木丛中掩映着星星点点的红色。采摘工们弯腰弓背于其中。

图片拍摄地是佛罗里达州的Wish农场,北美最大的草莓种植园之一。600亩草莓田望不到边际。在收获高峰期,Wish农场可生产两亿吨草莓,运往全美各地。

要采摘两亿吨草莓,自然需要大量人手。和许多农场主一样,Wish农场的主人Gary Wishnatzki面临着劳动力严重短缺的问题。

在过去,农场劳工大多由墨西哥移民充当。但是,墨西哥人口增长速度放缓,出生率从1970年的6.8%降到了2016年的2.2%(美国是1.8%);同时,本国经济逐渐稳定让一些移民有了回去的意愿。从2009年到2014年,离开美国回墨西哥的人数量多于前往美国的人。

代替墨西哥移民的是来自中美洲国家的移民,但他们的数量尚不足以弥补离开的墨西哥人,许多人也不愿意从事辛苦的农业。

现在,Wishnatzki主要靠持有H2A签证的季节性临时劳工来补充人手。这些劳工的薪酬在每小时15元左右,为他们申请签证、组织来美和提供住宿还要花费额外的开销。

于是,Wishnatzki成立了公司harvest CROO,研发可以代替人手摘草莓的机器人。公司不少投资人都是和他一样的农场主。

harvest CROO最新一代机器人名为berry5.1,研发费用将近一千万美元。Wishnatzki希望它能在今年下半年启用,并走向市场。

采草莓需要速度、灵巧和耐力。一株草莓苗上的草莓不会同时成熟,人类采摘工可以通过眼睛判断草莓的成熟度,而机器人也有自己的“眼睛”。

berry5.1身上安装有多个带红外探测器的摄像头,可以透过绿叶,看到掩映其中的草莓。它采摘一株草莓苗上的草莓,需要8秒钟,其中只有不到半秒是在真正进行采摘的过程。

在前7.5秒的时间里,它都是在用摄像头端详眼前的草莓苗,并将其3D建模上传到云端。之后,它才会伸出机器手,轻轻摘下嫩红的草莓,放到随身携带的容器里。

通过berry5.1一次又一次地在采摘过程中扫描草莓苗,每一株苗在云端里的数字画像也越来越清晰。未来,农场主可以像园艺爱好者看顾自己花园中的花一样,对自家地里每一株苗的情况都清清楚楚。

这发展到极致,就是所谓的精准农业(precision agriculture)。浇水、施肥、除虫等等农业活动不再以一块块地为单位,而是以一株株苗为单位。每一株苗能得到最合宜的关照,也能节约大量的水肥资源。

虽然berry5.1还在测试阶段,但它已经开始工作了。每三天,它就会在Wish农场巡逻一圈,拍摄草莓苗的照片。berry5.1上的每个摄像头,都可以在一秒钟内拍200多张照片。它一个下午拍的草莓照片,比全世界已经存在的草莓照片的总和还要多。

看到这儿,我脑中已经浮现出了berry5.1的样子。在想象里,它应该至少是下图中的瓦力那样:大大的眼睛,小小的身躯,灵活的双手。它在草莓田里咕碌咕碌滚动着,双眼左顾右盼,双手永不停歇。

berry5.1一天可以采摘8亩地草莓,相当于30个人类采摘工的劳动量,真是勤劳的小能手呢!

但是,接着看下去,我发觉有点不对。作者亲眼见到了berry5.1,将它描述为25000磅重、39英尺长的庞然大物。

嗯?这是坦克吗?不会把草莓都给压坏了吗?我幻想中的机器人瓦力呢?

《纽约客》也非常狡猾【我总觉得它就是想故意误导大家幻想机器人的造型,作者也是,到文章最后一部分才描述berry5.1的身型】,竟然只配了一张机器手拿草莓的图片,让人根本无从想象这采草莓的巨大怪物会是什么模样。

于是我找到了harvest CROO的网站,才终于看到了幻想中机器人瓦力的真面目。

和瓦力一样,它也是黄色的。除此之外,就再没有一点相同的地方。我觉得,比起机器人来,还是联合收割机之类朴实的名字更适合它。

berry5.1是下图中这样的一辆大车,所有的摄像头和采摘手都在车底。如果硬要比喻的话,我觉得它有点儿像一台扫描仪,缓缓扫过草莓田,把饱和度最高的草莓都给抓取出来。

不得不承认,这台笨重的扫描仪肯定更实用更经济,虽然远不如我脑海中的瓦力聪明可爱。

但是,还是有点失落。在阅读前面三分之二的篇幅时,我一直以为能看到那种有着一双灵巧小手的智能型机器人,甚至幻想有了采草莓机器人,大概离梦想中的做家务机器人也不远了。

在被科幻小说和电影灌输的既定观念里,机器人就是长得像人,甚至能跟人一样行动思考的机器。但现实生活中的机器人,是代替人来完成人不能或者不想完成的工作,设计外型的唯一标准是实用。

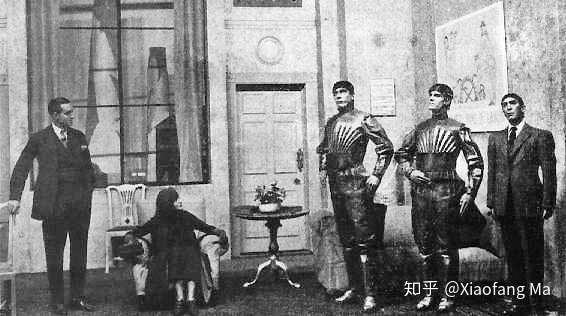

英文robot这个词最初是捷克作家Karel Čapek在他1920年的戏剧,《Rossum’s Universal Robots(罗素姆的万能机器人) 》里首先采用的。这个词来源于斯拉夫语中的“robota”,指封建制度下农民被迫提供给封建主的劳动。Karel Čapek戏中的robot是没有灵魂、由人工材料制成的工人。

近百年来,robot这个词的含义一直在扩展。在国际机器人协会给robot下的定义中,有自动化控制、可重复编程、可完成多项操作等等,就是没有“像人”这一条。

例如,这篇文章中还提到了另外一种“机器人”——立体农场。整个农场本身就是一台大机器,农场里种植的菜蔬何时灌溉、何时施肥、何时收割,都由人工智能操作系统决定。

立体农场,以及管理它的人工智能,离我所想象的机器人形象就更为遥远了。但它可以自动完成日常工作,只需要人类编程和维护,依然算是一种机器人。

其实,我之前已经知道,机器人指的并不一定是类人机器人。但是,看到文中robot这个词,眼前自然而然就浮现出像人一样的机器人形象。【也不能说瓦力像人,但它至少像某种生物,有一张类人的脸。】

除了科幻小说的荼毒,大概主要出于人类的自恋本质吧。我想,恐怕好多人都有这样的迷思。总觉得人是最完美的。机器人要代替人完成工作,当然首先得有个人形。

其实,人体构造远远不完美,在许多方面不比别的生物更好。甚至更差。

假如有一天,机器人们真有了自我意识,可能会奇怪人类的外形为什么那么笨拙和不方便。长得类人的机器人们,说不定还要争着把自己改装成别的模样呢。

拜拜了,那在我理想中,睁着大眼睛,采着小草莓,瓦力一样的小机器人。

理想和现实间的距离,有时候可能就是,一个采草莓机器人那么远。

最重要的是,别自恋了。

公众号:NotesofTheNewYorker

没有评论:

发表评论