Salieri’s Revenge

by Alex Ross

1791年12月5日,音乐天才莫扎特离开人世,年仅35岁。他从患病到去世只有短短几个月时间,死因至今未明。

莫扎特的主要病状是全身浮肿和呕吐,因此人们推测他可能死于急性肾炎、风湿热、甚至是脑外伤。不过,最富有戏剧性,也最引起世人兴味的一种说法是,他是被毒死的。

而毒杀莫扎特的凶手,则指向他的同僚、奥地利宫廷乐队长安东尼奥·萨列里(Antonio Salieri)。据维也纳城中最流行的谣言说,萨列里在晚年承认自己给莫扎特下毒,因而精神崩溃。

1830年,俄国诗人普希金根据这则谣言写了戏剧《莫扎特与萨列里》,将莫扎特描绘为不问世事的天才,而萨列里则是躲在一旁,满怀妒意的阴谋小人。

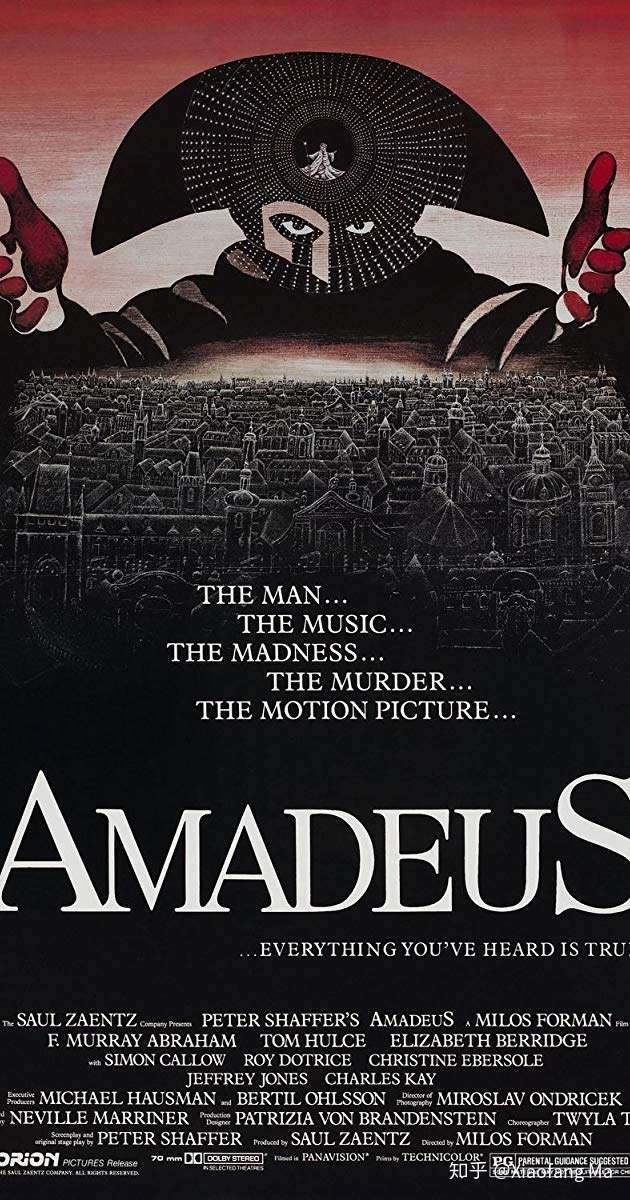

1979年,英国剧作家彼得·谢弗(Peter Shaffer)又借用普希金的设定写了讲述莫扎特生平故事的戏剧《阿马德乌斯(Amadeus)》。5年后,这部剧被改编成电影,获得了包括最佳影片在内的八项奥斯卡大奖。

电影中的萨列里由F·莫瑞·亚伯拉罕(F. Murray Abraham)饰演,是一个看上去文绉绉,实际满肚子坏水的家伙。亚伯拉罕凭这个角色获得奥斯卡最佳男主角奖,萨列里的庸才小人形象也更加深入人心。

【顺便说下,阿马德乌斯(Amadeus)是莫扎特的中间名,由拉丁文中的Ama(amare,爱)和deus(神)组成。他全名是沃尔夫冈·阿马德乌斯·莫扎特(Wolfgang Amadeus Mozart),所以这部电影也被翻译为《莫扎特传》。】

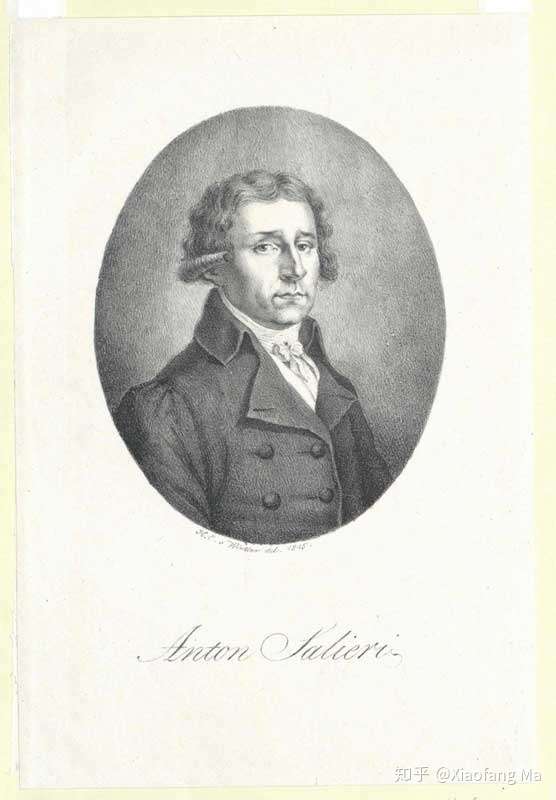

当然了,这一切都是谣言。历史上真实的萨列里,并不是电影里那个满肚子酸水的失败者,更不可能给莫扎特下毒——整个中毒的说法,多半都来自于这位敏感的音乐家的臆想。

萨列里1750年出生于威尼斯共和国的莱尼亚诺。他少年时父母早逝,维也纳宫廷音乐家佛罗里安·伽斯曼(Florian Gassmann)注意到了这位少年的音乐天才,把他带到了维也纳。

在维也纳,萨列里进入了奥地利大公约瑟夫二世的音乐机构。1969年,萨列里19岁时,便创作了他的第一部歌剧。1774年,伽斯曼去世后,他取代老师的职位成为意大利歌剧院乐队长和宫廷作曲家。

萨列里是一位富有魅力的音乐家,与许多同时代的艺术家和宫廷贵族都保持着良好关系。《费加罗的婚礼》等剧的词作者洛伦佐·达·彭特( Lorenzo Da Ponte)称赞他是“一个非常有教养和智慧的男人……不仅是朋友,更像是我的兄弟”。

1788年,萨列里被任命为宫廷乐队长,同时也担任维也纳音乐艺术社团的主席。几乎维也纳所有重要的音乐事务中,都有萨列里的身影。在维也纳之外,他也享有盛誉。

早在1780年代初,巴黎歌剧院邀请德国作曲家格鲁克(Christoph Willibald Gluck)撰写一部歌剧。由于格鲁克身体状况不佳,便将这个任务转交给了萨列里。

萨列里交出的作品《达那伊得斯姐妹(Les Danaïdes)》在首演时引起了轰动。这部歌剧完美体现了格鲁克的风格,又加入了一丝意大利风味。人们评价说,萨列里的这部作品为以后莫扎特以至罗西尼的歌剧开创了道路。

萨列里一生创作了40多部歌剧。其中最有名的作品之一是《Tatare》。这部撰写于法国大革命前夕的歌剧描绘了一位暴君被推翻的情景。在他的最后一部歌剧《Die Negar》中,萨列里首次呈现了一段黑人男仆与白人女佣相爱的故事。

除了音乐创作,萨列里也喜爱教学。他没有忘记,曾是孤儿的自己在伽斯曼的帮助下才来到维也纳,开创了音乐事业。因此,他常常免费给学生们上课。贝多芬和舒伯特都曾是萨列里的学生。

晚年的萨列里遭遇了人生中最大的不幸。他唯一的儿子在1805年因病去世,两年后妻子也随之而去。在他职业生涯的最后几年,萨列里主要创作宗教音乐和给学生授课,闲时便在维也纳城中漫步。

到了19世纪20年代,70岁的萨列里精神和身体状况急剧恶化。当时,维也纳城中关于他承认自己毒杀了莫扎特的谣言甚嚣尘上。甚至有谣言说萨列里不堪精神重负试图自杀。

不过萨列里身边的两位医护工表示,他从没说过自己给莫扎特下毒。在萨列里较为清醒的时候,他曾向身边人澄清,谣言都是假的:“去跟全世界说,这是快要死去的老萨列里的话。”

那么,萨列里毒杀莫扎特的谣言是怎么传出来的呢?这主要是因为,莫扎特这位敏感的天才总是怀疑有人在背后对自己搞鬼。

据莫扎特的妻子说,在他发病后,曾经有一次流着泪说:“我真的活不了多久了,我肯定是被下毒了。”虽然莫扎特怀疑的对象不一定是萨列里,但这在他家人的心中种下了一颗疑问的种子。

而对莫扎特的家人来说,萨列里这位掌握维也纳宫廷音乐事务的权威,是最有可能对莫扎特造成威胁的人。在莫扎特父亲1786年的一封信中,他曾写道:“萨列里和他的支持者将会再次动用一切力量毁掉他的歌剧(指莫扎特的《费加罗的婚礼》)”。

实际上,当时萨列里大部分时间在巴黎,并没有能力来组织莫扎特父亲想象中的阴谋。除了莫扎特家人的圈子,几乎没有人认为萨列里会刻意针对莫扎特。

虽然萨列里和莫扎特之间可能有些紧张的气氛,但绝对不像后世的文学影视作品中描述得那么坏。2015年,人们发现了一部由萨列里、莫扎特和音乐家康乃狄共同创作的清唱剧。这证明,萨列里和莫扎特曾一起工作。

就在1791年10月,莫扎特去世的两个月前,他还在写给妻子的信中说,萨列里等人对他的《魔笛》很是欣赏:“你简直无法想象他们是多么富有魅力,他们不仅喜欢我的音乐,还喜欢歌词和所有的一切”。

在莫扎特去世前,萨列里也曾去病榻造访,并参加了他的葬礼。莫扎特留下的那部《安魂曲》的首次公开演出很有可能是由萨列里指挥的。萨列里晚年时评价说,《安魂曲》的作者是一位放荡不羁的人,他通过音乐找到了通往永恒之路。

可惜的是,相较以上种种证据,人们更喜欢那个包含了天才与庸才,嫉妒与谋杀的故事。这个故事在西方文化中有着深深的根。它可以追溯到该隐和亚伯,或者回头的浪子和他的兄弟。

在这种故事里,总有一个受宠的孩子,和一个尽职尽责却不受喜爱的孩子;总有一个打破常规的孩子,和一个循规蹈矩的孩子。人们总是津津乐道于前者,而忽视后者。

【该隐和亚伯的故事很有名了,回头浪子和兄弟的故事讲一讲吧,也来自于《圣经》。

大概讲的是一个人有两个儿子,小儿子是个浪子。他把父亲分给他的家产挥霍一空后只能去给人牧猪为生,最后回家要求父亲原谅。父亲不仅不责备小儿子,还给他穿最好的衣服,戴上戒指,宰肥牛庆贺他归来。

在田里劳作的大儿子看到后自然十分生气,因为父亲从来没有这样对待过勤恳忠实的自己。父亲便说,你一直和我在一起,我的一切都是你的。

我不知道它在《圣经》中的寓意是什么,但这个故事感觉还满真实的,现实生活中这样的事时常可见呢。】

萨列里被贬低还有另一个因素。在他去世时的19世纪早期,也是德语国家的民族主义精神迅速成长的时代。这位出生在威尼斯共和国,生活在维也纳,能说意大利语、德语和法语的音乐家无法被任何一个欧洲国家完全吸纳。

在谣言和故事中,他被类型化为一位外来的闯入者,一个来自意大利的阴谋家。随着欧洲民族国家(nation-state)的出现,历史上的萨列里渐渐变成了一个无家可归的角色。这位曾创作出美妙艺术作品的音乐家最终被遗忘了。

直到近两个世纪后的今天,人们才开始重新发现和欣赏萨列里的音乐。他创作的40多部歌剧,已经有十几部重新登上了舞台。他的故乡意大利莱尼亚诺从2009年起,每年举办萨列里音乐节,来纪念他的成就。

这位被冤枉了两个世纪的音乐家,或许终于能够收获他应得的评价和荣誉了。

公众号:NotesofTheNewYorker

没有评论:

发表评论