一个如你我一般的普通人,一生中大部分时间必然都花在工作上。我们对自身的定义,主要也来自于我们的工作是什么。不管你工作只是为了混口饭吃,还是为了实现自我,它都是生活中最最不可或缺的一部分。

但是,在人类历史上95%的时间里,人们对工作的态度都和今天的我们不一样。工作成为人类生活的重心仅仅开始于12000年前的农业革命。这是英国人类学家詹姆斯-苏兹曼(James Suzman)在他的新书《Work:A History of How We Spend Our Time》里提出的看法。

苏兹曼这本书考察了从原始时代直到今天,人类对待工作的态度变迁。首先,他认为工作可以定义为“为达到某个目标,有目的地花费精力和劳力在某项任务上”。根据这个定义来看,地球上所有生物都一直在工作——从自然界汲取能量,用于生存和繁衍。

人类的祖先也不例外。几百万年前,他们的日子大概和今天黑猩猩们的生活差不多:每天的时间主要花在觅食和睡觉上,几乎没有多余的时间干别的。直到某一天,他们学会了怎么用火,一切都改变了。

火可以煮熟食物,让祖先们用更少时间摄入更多卡路里;火也能驱散野兽,让他们从树上下到地面放心睡觉。火帮助人类的大脑变得更大更成熟,也给人类带来更多闲暇时光。人类终于有了时间用于社交、游戏、创造技术和艺术。

这些闲暇时光让过着狩猎采集生活的祖先们成为文化人类学家马歇尔-萨林斯(Marshall Sahlins)所说的 "原始富裕社会”。他们花在维持自身生活——也就是工作——上的时间比现代人少得多,剩下的时间都用于休闲。

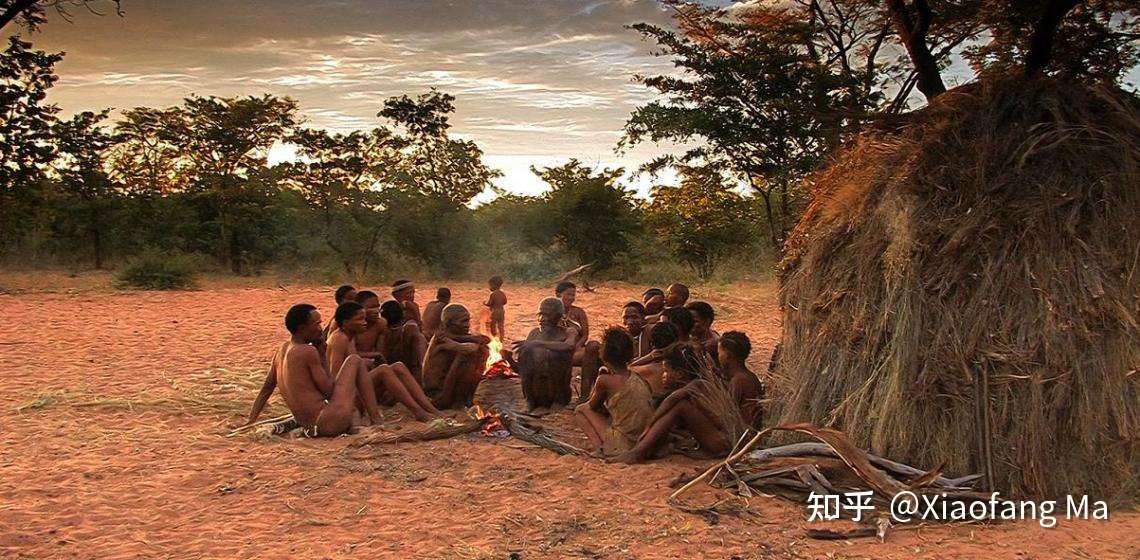

苏兹曼花了近30年研究生活在纳米比亚和博茨瓦纳的Ju/‘hoansi部落。这些人过着与世隔绝的生活,直到20世纪晚期,他们的生活模式才被当地政府破坏。想知道狩猎采集的祖先们过的是啥日子,从他们身上能看出几分端倪。

工作,绝对不是Ju/‘hoansi人生活的重心。现代人以显示自己热爱工作为荣(比如朋友圈里发加班照——当然也是为了给老板看),Ju/‘hoansi人却满足于工作得越少越好。他们还非常聪明地制定了一些策略,让大家不会彼此竞争,不会因为个人工作数量多少和质量好坏产生等级差异。

Ju/‘hoansi人平均每周花17个小时寻找食物,另有20个小时干一些家务和杂活。和一周至少工作40小时(这还没算上干家务活的时间)的现代人相比,他们真是过得相当悠闲。

对很多现代人来说,即使是闲暇时光,也必须要有目的地度过。假如你在假日里没做什么有意义的事情(比如旅游啊,完成某项爱好啊),只是睡懒觉、打麻将、摆龙门阵,跟别人说起来不免有点不好意思,还少不了几分虚度光阴的罪恶感。

Ju/‘hoansi人则把闲暇时光完全耗在我们认为没有意义的事情上。白天里,他们散步、聊天、调情;夜晚里,他们围着篝火唱歌、跳舞、讲故事。他们从来不会像现代人一样,急切地找一些看起来有意义的事情把时间填满。

生活在资源丰盈的热带,Ju/‘hoansi人也从不需要为未来做计划。他们最多储存以后几天的食物,再往后的时间根本不在考虑范围内。Ju/‘hoansi人只为满足眼下即时的需求而工作,一旦达到目的就停止劳作。

虽然人人都会狩猎采集,但技能有高下之分。为了防止人与人之间产生不平等和嫉妒心,Ju/‘hoansi人制定了一些非常有意思的策略。比如说,假如某个猎人带回了一头大猎物,为了让他不要骄傲,其他人不仅不会夸他,还会把猎物的价值说得一钱不值。

而且Ju/‘hoansi人规定,猎物的所有者(即有权利分配猎物肉的人)不是打到它的猎人,而是射死这头猎物的那支箭的主人。这个规定保证几乎部落里的任何一个人都有机会成为大猎物的所有者,被大家瞩目的中心人物。

Ju/‘hoansi人的社会是狩猎采集社会的典型,这种社会的经济制度是 “即时回报经济 ”,他们的劳动可以直接、即时地获得回报。几乎所有的即时回报经济制度都不能容忍物质财富不平等,都没有等级制度。

人类就像这样度过了自诞生以来95%的时光。直到12000年前的农业革命,我们的生活才变成了如今这样。农业社会将即时回报经济改成了延时回报经济。

农民必须时刻考虑未来,由此产生了时间、金钱、投资、债务和稀缺性的概念,产生了等级制度、社会不平等和竞争意识。

工业革命进一步使工作与即时回报脱节,并且人为地刺激着我们对物质的欲望,强调对经济增长永无止境的追求,加剧了人与人之间财富和地位的差异。直到现在,不平等的差距还在继续扩大。

为缩小差距,我们的文化认为努力工作貌似是唯一办法。可是不管工作再努力,差距依然越来越大。天天996,用更多时间换来更多回报,但依然不够用,用不够。

Ju/‘hoansi人过得很原始,但他们的生活并不贫乏。萨林斯曾说,有两种方式能够容易地满足人类的欲望——或者生产的多,或者想要的少。

他说,狩猎采集者通过后一种方式来实现这一点。从某种意义上来看,他们比华尔街的银行家更富裕。后者虽然拥有了许多他们根本不知道该拿来干什么的房产、游艇、汽车和手表,却还一直想要更多。

就像华尔街的银行家们那样,现代人拥有很多,也通过辛勤工作力求获得更多。但我们对生活的富足程度的感受,或许还比不上Ju/‘hoansi人。

不管怎么看,我们生活的社会都应该比Ju/‘hoansi人的小部落拥有更丰富的资源,但我们的世界被人为打造成了一个资源稀缺的世界。每个人都需要通过长时间的工作,为自己在这世上争取多一点点资源。

Ju/‘hoansi人不鼓励竞争,而竞争是现代社会最重要的特征。优异的表现会获得更多回报,所以每个人都一心想要超越别人,相信自己应该永远再努力一点,获得更多奖金,更大房子,更高荣誉。

Ju/‘hoansi人不担心未来,而现代文明基本上就是围绕着未来做计划。自从人类进入农耕时代,我们就习惯了要为未来几个月甚至几年的粮食储备打算。现代人很多都患有焦虑症,焦虑的一大来源就是他们不确定未来会怎么样。

当然啦,我们不可能回归狩猎采集的社会(应该也没有几个人会愿意回去)。但这本书或许能给我们一些启发。它让我们知道把工作看成生活的重心,把追求无止境的经济增长看成社会发展的重点,这种观念并不是亘古不变的铁律,也不一定会一直正确。

苏兹曼认为,现代人总觉得一切都很稀缺,总是在为永无止境地生产和积累物质财富而竞争——其中大多数财富除了向别人展示我们有多么富有之外,没有其他真正用处。

实际上,人类不应该,也不需要一直活在稀缺的幻觉中并为此相互竞争,我们或许可以对照过着狩猎采集的日子的老祖宗的生活,改变这样的观念。

工作不一定非得是人类生活的重心。每个时代都有不同的对工作的看法。农业革命把工作捧上了今天的崇高地位,但随着智能化和自动化时代的来临,或许有一天我们可以不再把一生的大部分时间花在工作上,不再主要用工作来定义我们自己。

公众号:NotesofTheNewYorker

没有评论:

发表评论