Driven

by Nathan Heller

Nathan Heller算《纽约客》老作者了,经常能在杂志上看到他的名字。读了这篇文章才知道,原来,他,一个美国人,居然不会开车!

Heller说,自己在18岁时上了第一次驾驶课,也是唯一的一次。他完全没法想象,万一自己撞到人会怎样,所以决定不开车。我也是属于开车“苦手”的那种人,读到这儿,莫名有种找到同党的开心。

在美国,跟别人说你不会开车,可能就跟说你不会走路差不多。毕竟,美国的汽车数量比人口都多。可是,人们在汽车上投入了那么多,得到的回报却并不怎么样。

从1899年到现在,汽车交通事故造成360多万美国人死亡,8000多万人受伤;驾驶在路上,人总是不由得展现自己最暴力的一面;燃油引擎引发环境危机;对石油的需求导致战火纷飞。

于是,多年来一直不开车的Heller开始思索:现代汽车工业发展的道路是正确的吗?当未来的人类回头反思,他们会不会认为,我们这个时代的汽车工业走上了一条歧路?

现在,为了弥补燃油车的污染和能耗,世界各地的汽车制造商们纷纷研发电动车;为了提高交通网络的效率并降低成本,共享汽车服务风靡全球。

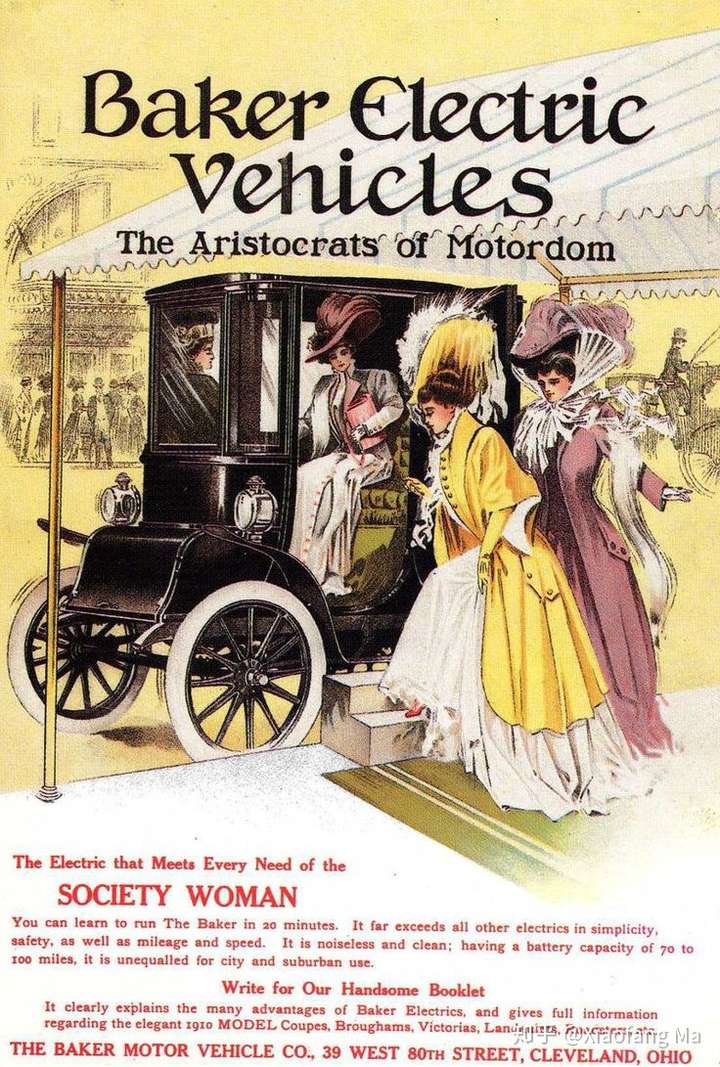

其实,早在100多年前,电动车和共享汽车服务就已经出现了,只是当时的人没有选择这条路。

19世纪20世纪之交是发明创新的时代,许多发明家开始研制比马车更好的代步工具。电动车和燃油车都在那时候诞生。

与燃油车相比,电动车加速更快,刹车更灵,扭矩更有力。在1902年,一辆电动车曾飙出过102英里/小时的速度。

电动车唯一的短板就是电池,每行驶四十英里左右就需要充电。但那个时代并无现在的公路网络,汽车一次行驶的距离很少会超出四十英里。

何况,那是电力刚被人们发现不久的时代。在当时的人眼里,电力就像神迹,象征着未来,象征着人类自身的成就。

1896年,哥伦比亚自行车公司的老板Albert A. Pope在电动车与燃油车之间,选择投资发展电动车。他认为电动车一定会赢,因为“你不可能让人们愿意坐在一个爆炸物(指燃油车)里面”。

可惜,Pope预测失误,他不得不在1907年宣布破产。

为什么各方面都难与电动车并肩,还有“爆炸”可能性的燃油车能成为最终赢家?

性别理论可以解释一部分原因。肌肉感的燃油车满载雄性荷尔蒙,而安静温和的电动车更多富有女性特质。当时以男性为主的首批车手,自然更青睐富有男人味的燃油车。

另一个原因是电动车和燃油车的商业模式之分。电动车引擎制造成本高,一开始采取的就是共享汽车模式。而燃油车厂商提倡的则是私人汽车模式,每个人像拥有自己的马匹或马车一样,拥有自己的汽车。

在当时,有几家电动车制造商联合成立了电动车辆公司联盟。联盟的商业模式以租借为主,将电动车租给出租车司机或者任何需要开车的人,就像今天的共享租车公司Zipcar一样。

【Zipcar是美国一家可以按小时租车的共享租车公司。它没有实体店,可以在网上24小时租车还车,大部分城市的各大公共停车场都有它的停车点。】

这种商业模式是有利可图的。但是,电动车辆公司联盟试图控制全美国的生意,因而引起了人们对垄断的反感。当有记者发现它的一笔贷款有欺诈嫌疑后,整个联盟连同它倡导的共享汽车模式都灰飞烟灭了。

燃油车就此胜出。整个美国、乃至整个世界的交通模式从而走上了另一条道路。私人汽车取代了共享汽车理念,各式各样为私人汽车设计的基础设施应运而生,造就了今天人类生活的模样。

尤其在福特公司生产出成本低廉的T型车后,汽车迅速进入个人生活。到1930年,全美国半数家庭都拥有自己的汽车。二战后全国公路网络的修建,进一步让汽车成为美国人离不开的交通工具。

在当下的美国,没有汽车,似乎寸步难行。但设想一下,如果当年是电动车以及与其配套的共享汽车服务胜利了呢?或许今天我们看到的整个交通模式和基础设置网络,都会是另一幅模样。

汽车工业有一项“原罪”,那就是为了商业压力而宣传“人人都应该拥有自己的汽车”这一观念。

如果说当年的电动车是一种可以融入交通网络的共享科技工具,那燃油车就是停在自家车库里的私人财产。提倡私有汽车制的结果是,在美国,一辆车在其生命周期中95%的时间都处于停止状态。

现在,电动车再次成为汽车发展潮流,Uber这样的共享汽车服务也日益盛行。科技进步带来了无人驾驶技术,让人类有可能更高效地使用汽车,重新规划道路交通网络。

美国交通部首席工程师Samuel Schwartz说,他认为人们应该放弃把车看作私人财产的想法。在未来,汽车将是一种共享设施。到目前为止,所有的交通规划都将车置于人之上,而在未来,人会重新成为交通规划的首要考量。

汽车造就了现代世界的面貌,这其中有我们喜欢的一面,也有厌恶的一面。电动车、共享汽车和无人驾驶技术,或许会在未来,为世界塑造一幅新的面貌。

上个世纪初,燃油车的迅猛发展让人类沾沾自喜。现在,我们又来到了新一轮发展的出发点。吸取燃油车的教训,人类或许应该多设想一下,新型的汽车和交通模式将带来怎样的风险和变化。

最重要的是,要好好想一想,我们到底想要一个什么样的未来世界。

公众号:NotesofTheNewYorker

没有评论:

发表评论