The Altitude Sickness

by

Nick Paumgarten

——“为什么要攀登珠峰?”

——“因为它在那儿。”

这是英国探险家乔治·马洛里接受《纽约时报》记者采访时的回答。这段对话后来演变成登山界历史上最广为人知的名言:“为什么要登山?——因为山在那儿”。

就在这段对话后不久,1924年6月,马洛里(George Mallory)和同伴安德鲁·欧文(Andrew Irving)挑战攀登珠穆朗玛峰北坡。据说有人目睹他们依靠自制氧气罐、冰斧和棉线绳登上近乎垂直的第二台阶,但再没有人看到他们回来的踪迹。

七十五年后的1999年5月,由BBC和NBC体育频道赞助的一只登山队前往珠峰,尝试搜寻马洛里和欧文的下落。就在搜寻开始的几个小时后,美国登山家康纳德·安科尔(Conrad Anker)在8157米高度的北坡上发现了一具冰冻僵硬的尸体,衣服上绣着马洛里的名牌。

说着“因为它在那儿”走向珠峰的马洛里,永远地留在了那儿。

发现马洛里尸体的安科尔今年57岁,曾率领户外品牌North Face的登山队长达26年,是登山家中的明星。

在登山圈子里,有个特别流行的说法:登山家有年纪大的,也有胆子大的,就是没有年纪和胆子两者都大的。这么看起来,年近花甲的安科尔算是个例外。

登山是世界上最危险的运动之一,出发前,登山者要做好诸多准备,其中最重要的,便是准备面对死亡。几十年职业生涯,安科尔目睹过诸多友人死亡,自己也曾濒临死亡边缘。

人总有一死,但世上大概很少有人积极主动赴死。可是对向往踩在山巅的人来说,山峰的诱惑远大于死亡的恐惧。

就在发现马洛里尸体的同一年,安科尔和好友艾利克斯·诺威(Alex Lowe)以及摄影师大卫·布里吉斯(David Bridges)一同攀登位于喜马拉雅山脉的希夏邦马峰。

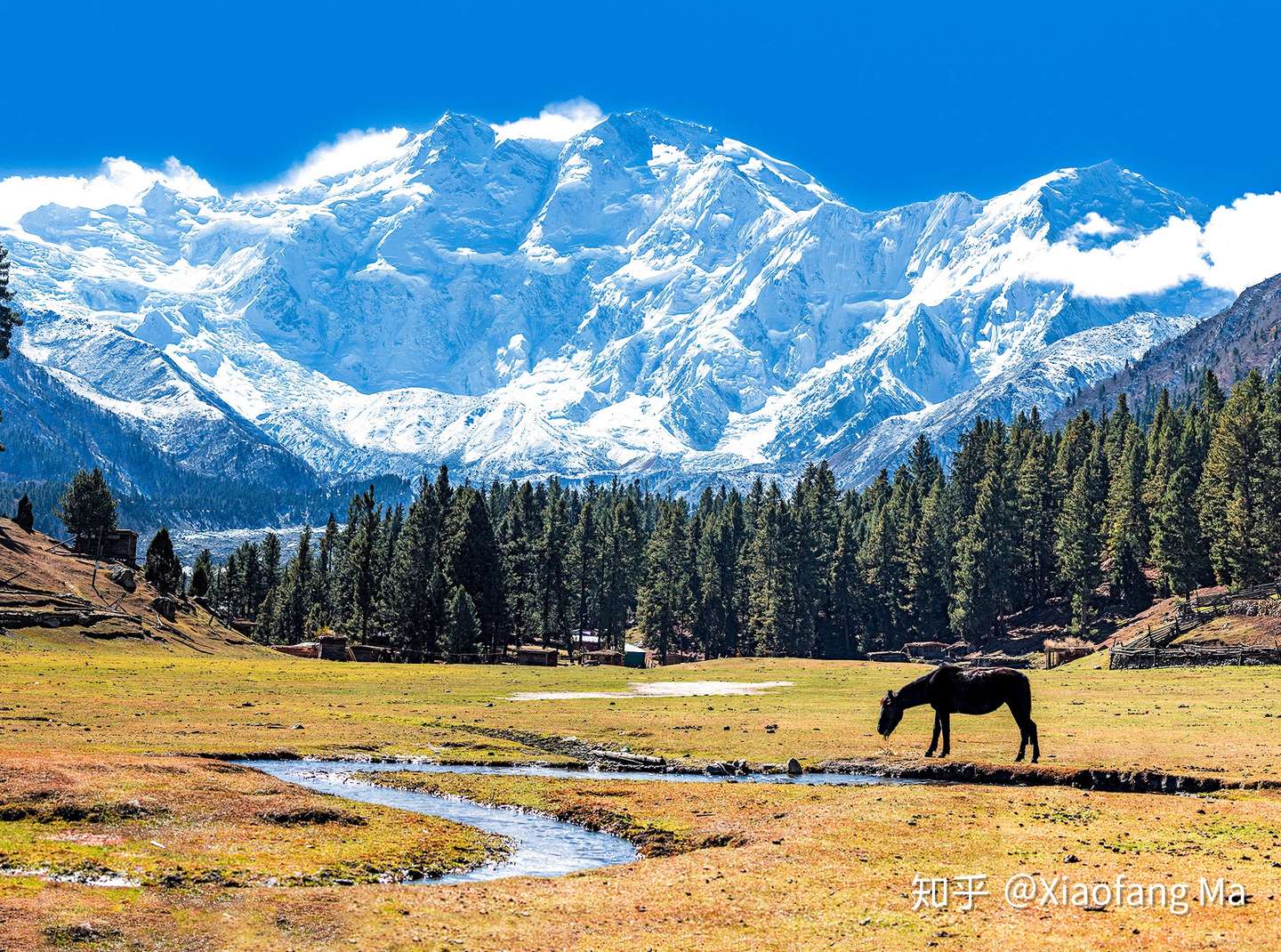

希夏邦马峰海拔8027米,虽然它是全世界14座超过8000米的山峰中最矮的一座,但要把它踩在脚下并不容易。“希夏邦马”是藏语,意思就是“气候严酷”。2002年北京大学登山队的五名学生就命丧此处。

1999年10月5日,安科尔、诺威和布里吉斯向峰顶进发。正当他们穿越一处冰川时,上方1800米处的冰塔崩塌,一道150米宽的雪瀑向三人头顶倾泻而来。诺威和布里吉斯被冰雪掩埋,安科尔侥幸逃出生天。

早逝的诺威留下了妻子詹妮弗和三个儿子,其中年龄最大的孩子也只有10岁。作为他最好的朋友和登山伙伴,安科尔开始时常前往诺威家在的蒙大拿州波兹曼市,代替好友照顾他的家人。

目睹同伴离去,很多登山者往往会留下心理创伤,反复在心中自问“为什么死的是他而不是我?”。安科尔借由照顾友人妻儿疗伤。两年后,他和詹妮弗结婚,收养了诺威的三个儿子。

17年过去,到2016年,诺威和布里吉斯的尸体才被一组登山者发现。安科尔带着詹妮弗和三个孩子取回了诺威的尸体,把他的骨灰撒在了波兹曼附近的一座以他名字命名的山峰上。

同一年,安科尔在攀登喜马拉雅山脉卢那里峰时突发心脏病,队友大卫·拉玛(David Lama)呼救来直升机,才再次侥幸留了一条命。但心脏病意味着安科尔从此告别了登山运动。

去年四月,挽救过安科尔生命的拉玛和他的队友一行三人在攀登加拿大落基山脉的一座山峰时遇险身亡。去世时,拉玛才28岁,他的两位队友也分别只有35和36岁。

死亡的阴霾总是伴随安科尔左右,或者应该说,每一个登山者都生活在这片阴霾之下。安科尔有足够强大的自我驱走晦暗,而有些人却不能够。

在博兹曼,安科尔结识了一位年轻的登山者海登·肯尼迪(Hayden Kennedy)。肯尼迪绝对是一颗登山未来之星,25岁就获得登山界最高荣誉金冰镐奖(Piolet d'Or)。他的女友在大学念数学专业,也是一位登山和滑雪爱好者。

2017年10月7日,肯尼迪和女友一起出发攀登波兹曼的一座雪山,途中遭遇雪崩。肯尼迪从雪中挣扎逃生,女友却被淹没。肯尼迪在茫茫雪地上徘徊挖掘了好几个小时,试图救出女友。虽然他清楚地知道,被雪崩埋没的人,基本上活不过20分钟。

最终,肯尼迪放弃了搜寻,开车回家。当晚到家后,他写下长达15页的遗书,把女友死亡的责任都揽到自己头上,然后吃下过量止痛药自杀身亡。

每一年登山季,都会发生让我们这些大部分时间生活在平面上的人听起来胆战心惊的故事。可故事再吓人,也吓不倒渴望在竖直高度上生活的登山者。

汤姆·巴纳德(Tom Ballard)的母亲1995年攀登K2峰时遇难,但巴纳德依然无惧山颠。2019年2月,他挑战攀登全世界最危险的登山路线之一,位于巴基斯坦的南迦帕尔巴特峰。队友丹尼尔·纳迪(Daniele Nardi)为了这次行动,不得不暂别妻子和仅六个月大的儿子。

纳迪和巴纳德都没能征服南迦帕尔巴特峰。他们一个追随去了母亲的世界,一个永远告别了现世的妻儿。

据说近几年来,登山运动员的死亡率好比战场上赤裸裸拼斗的士兵的死亡率。但无论士兵、警察、或消防员,他们的死亡或是为别人牺牲,或是不得已而为之。登山者却是自愿选择将生命交给无常。因此,有人把登山和吸毒相比。这两者都很自私,让人上瘾,最终直至死亡。

作为圈里少见的年纪大又胆子大的前辈,安科尔越来越感觉孤独。他的大部分朋友和同伴都在登山中先后离去,而他自己的登山生涯无法继续。他觉得,这种生活比遇险死亡还难过。

在日复一日中慢慢消磨生命,或是攀向世界最高处踩在生命边缘,究竟哪一个更加轻松?普通人和登山者给出的答案,当然是不一样的。

为什么会有人爱上登山?和所有运动项目一样,它艰苦、严酷,身体和精神要经历常人难以承受的折磨。和其它运动项目不一样,登山不是一项可以量化的活动,它没有第一名,没有世界冠军,没有掌声和大众崇拜的目光。

登山也不像某些运动项目能带来巨额财富。登山者通常需要运动厂商或媒体赞助。户外品牌North Face是登山界的主要赞助商,和它签约的明星登山家能拿到六位数年薪,一般登山运动员可能就只有几千块赞助费,甚至只有免费装备而已。North Face也不为它赞助的运动员购买健康或人身保险。

但钱不是登山者的追求,荣誉也不是,名次也不是。登山者追求的只是山。山矗立在蓝天下静默无语,却就是能勾引起他们往上爬,一直爬,爬到山尖尖最顶端去看一看的愿望。为什么要登山?对,因为山就在那儿。

据说在登山过程中,人的注意力会无比集中,登山者在竖立的冰面攀爬时能进入禅定状态。登山是孤独的自我征服,是个人与世间万物的交融,是体验仅有当下,没有之前也没有以后的这一刻。

上古时代,人们相信世间万物皆有灵性。山有山神,水有水神,连风雨雷电也都是神。神是高于人的存在。直到现在,全世界也有许多神山,接受朝拜者的仰慕。登山让人无限接近神灵,把人带到和神一样高度的境界。

为什么会有人爱上登山?因为山在那儿。因为人心中就潜伏着这么一种冲动,去征服高耸的山峰,探索未知的世界,体验生存的渺小与岌岌可危,感受某种比人本身,比人类世界本身更宏大的东西。

这种冲动鼓励有的人去攀登高峰,同样的冲动也鼓励另外一些人飞上月球,或者绘出金黄灿烂的一瓶向日葵。

突然想到上上星期写过的《人类简史》。为什么是智人,而不是别的生物在这几万年间站到地球生物链的顶端?或许,原因之一就是我们中有那么些人,总想要站到山的顶端吧。

【《纽约客》这篇文章主要讲登山者的“survivor's guilt(幸存者的罪恶感)”,但是我看文章更被登山者本身打动,所以就自我发挥了。如果对本来文章主题感兴趣的话可以点原文链接了解一下(但我觉得作者也没讲得太清楚,这种心情就是很难讲清楚的呀)。】

公众号:NotesofTheNewYorker

没有评论:

发表评论