如果一本书读到一半才真正被它吸引,这算是一本好书吗?

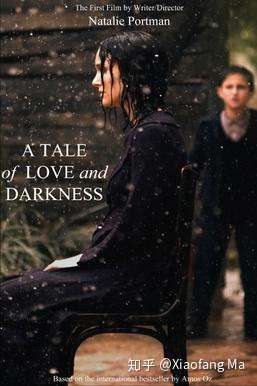

我说的是以色列作家阿摩司·奥兹(Amos OZ)的《爱与黑暗的故事》。书很有名,标题很诱人,但读完第一章我就差点要放弃。人名太多,地名太陌生,历史时期太隔膜。我每天翻几页,不像读小说,倒像是完成什么必须要做的功课。

这么拧巴着读下去,直到第32章——整本书一共62章,所以我真的是坚持读到了一半——阿摩司描绘他小学一年级的时候,一个人躺在后院土地上,嘴里含着一颗石子,幻想这颗石子或许是三万亿年前死去孩子的骸骨所化成,幻想整个地球和宇宙或许只是另一个男孩嘴里的一颗石子。

这段描述让我想起小时候的自己,有时在夜里望着天空出神,想象星空尽头之外有什么,是否我存在的宇宙只是巨人手中的玻璃球,而那个巨人又生活在另一个玻璃球中。儿时的阿摩司,和儿时的我重叠。或许每一个小孩子,都想过这样的事。

读到这一章,我突然明白,在纷繁复杂的人名和亲戚关系之下,在陌生拗口的犹太和以色列名辞之中,阿摩司描写的是所有人的共知共感,正如其书名,爱与黑暗。

有的阅读像吃水果冰淇淋,入口即化,甜美轻盈,吃了第一口立马想把杯底添得精光;有的阅读像喝黑咖啡,一开始硬着头皮灌下去,安慰自己是为了提神,喝惯了才慢慢上瘾。对我来说,《爱与黑暗的故事》就是一杯黑咖啡。

从第32章开始,喝这杯黑咖啡不再只为提神,而成为一种享受。(当然,也是因为已经看到这里,再复杂的人名地名、时间顺序和亲戚朋友关系差不多都厘清了。)我习惯看书时在喜欢的段落那一页折个角。第32章的那段描写是我折的第一个角,后面,折的角就越来越多。

“黑暗中我的左手看到了父亲的眼泪”,折个角;“母亲的身体弯得像个月牙向着书页读书”,折个角;“人们仿若死者若剪影默默等待投票结果”,折个角。折角太多,本来就不薄的书更厚了。

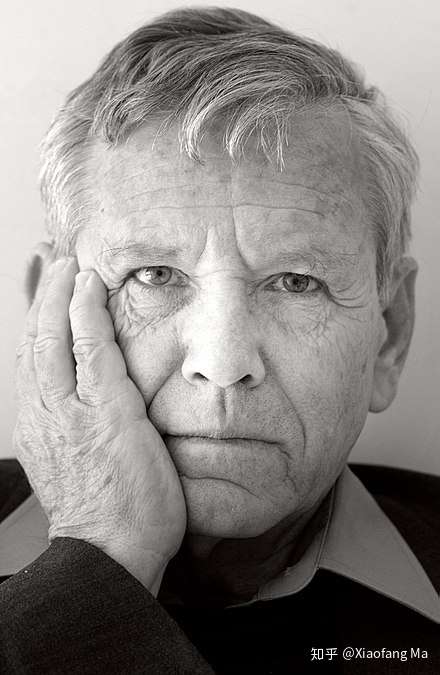

阿摩司·奥兹在2018年去世。他一生写了40部作品,包括小说、童书、随笔。他的作品被翻译成45种语言出版,是以色列作家中作品被翻译成外语最多的。他获得了很多重要文学奖项,比如卡夫卡奖。《纽约时报》的讣告称奥兹为“以色列最多产的作家和最受尊敬的知识分子”。

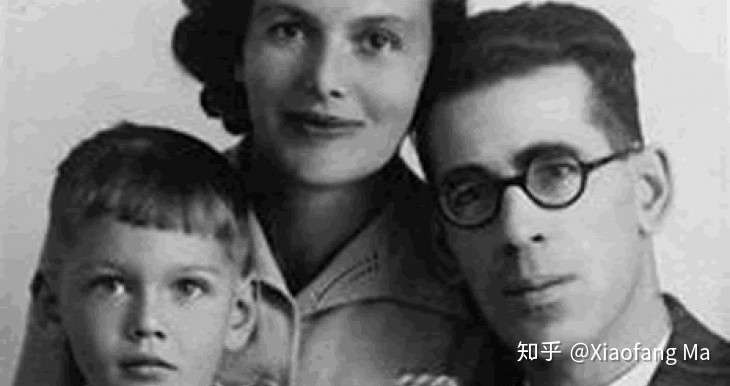

《爱与黑暗的故事》是奥兹的家族史,或者说家庭史。他出生于1939年,父母都是生活在东欧地区的犹太人。二次世界大战的动荡中,他的祖父母和父母一辈迁往以色列地区,寻求一块属于本民族的土地。

奥兹的父亲是一位不得志的学者。他通晓多种语言,文学造诣颇深,一心想寻求大学教职却不可得。他的母亲同样才华横溢。她热爱阅读,曾有美好富足的青春时期,而往后的生活越来越艰辛痛苦。

《爱与黑暗的故事》是奥兹父母的悲剧。他在中文版前言里写道:“我写《爱与黑暗的故事》以揭示一个谜:聪慧、慷慨、儒雅、相互体谅的两个好人——我父母——怎么一同酿造了一场悲剧?怎么竟是如此怪诞的方程式,也许好和好相加等于坏?”

奥兹在2002年,他63岁的时候着手写这本书,回忆自己从出生到十几二十岁时的往事。在回忆里,他的父母都热爱知识、热爱读书,在以色列荒芜的土地上相互依存,抚养独子长大,共历清贫、恐慌、战乱和死亡。

这样的两个人,为什么结局是悲剧?奥兹给出了点点滴滴的细节,唯独没有给出答案。生活不同于小说。小说一定要有因有果,有开始有结束,读者才喜欢。生活往往来得个没头没脑,开始得突兀,结束得荒唐。

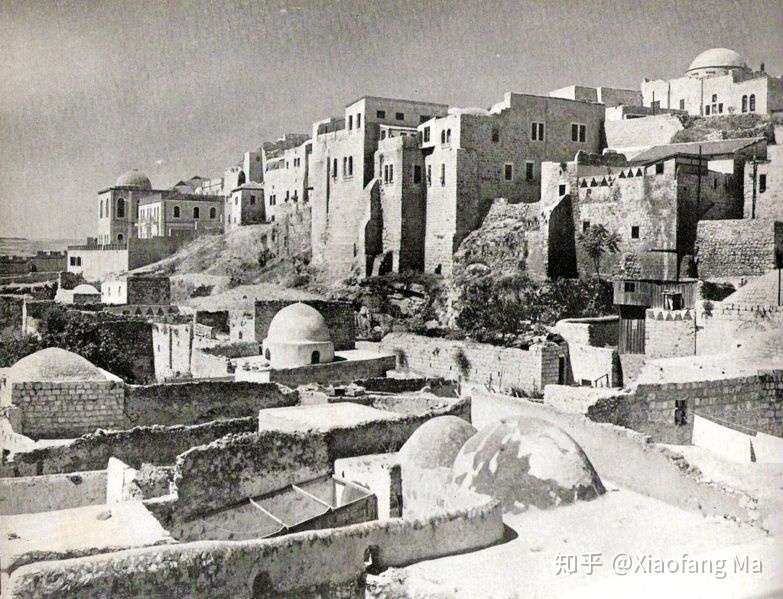

《爱与黑暗的故事》也是犹太民族建立以色列的历史。20世纪30年代,奥兹的家人和许多散落世界各地的犹太人一起,来到现今被称为以色列的这片土地。对犹太人来说,这是一块应许他们的古老之地,也是一片全然未知的土地。

当他们到来的时候,这块土地在英国人手中,后来阿拉伯人又孜孜不倦地想夺回这里。居住在这里的犹太人长久活在不安全感中。他们用各种经典论证自己对这片土地所有的合法性,但总不确信合法性的存在。

和奥兹的家人一样,许多来到以色列的犹太人都成长于欧洲。他们是犹太人,但是在欧洲文化中出生长大的犹太人。奥兹说,他们对欧洲充满“失望的爱”。

奥兹的父亲和母亲一生期盼他们居住的耶路撒冷成为一座真正的城市。什么样的城市是真正的城市?不仅有政府、商场、医院、学校、居民区,还该有小河潺潺,座座小桥跨越其上。奥兹父母幻想的,其实正是一座典型的欧洲小城。

奥兹的父亲可以讲11种语言,母亲可以讲4到5种语言,但他们只允许奥兹说希伯来语。父亲和母亲希望儿子继承本民族的文化,想维护犹太文化的独立性,想看到一个真正属于这个民族的国家。但是,他们那一代人与欧洲文化缠结太深。他们想要一个犹太国家,对国家的理解和想象却都是欧洲式的。

1947年11月29日,是以色列历史上重要的一天。那一天,联合国大会投票决定是否建立一个犹太国家和一个阿拉伯国家。奥兹回忆那个宁静无声的夜晚,耶路撒冷的人们都在默默等待。当同意以色列建国的结果公布后,所有人叫喊、歌唱、啜泣、声嘶力竭。

读到这篇描写,才让并不熟悉那段历史的我,感知以色列建国对流散的犹太民族来说有多重要,依稀能触摸到这个古老民族的矛盾、渴望和恐惧。

《爱与黑暗的故事》是关于人的故事。有些文化让人陌生,甚至奇怪;有些国家让人不解,甚至可怕。但生活于其中的,不管戴小黑帽还是穿长袍,都是一样的人,有同样的喜悦、悲伤和恐惧。

看奥尔罕帕慕克的《我脑子里的怪东西》和《红》,我读懂了一点伊斯兰;现在看奥兹的这本书,我又读懂了一点犹太。我读懂的,不是具体的历史、文化、信仰和观点,而是知道了无论在什么环境下,人总是人,总是在想着一些相同的东西,比如爱,比如隐于内心深处的黑暗。

奥兹说,他小时候最想成为一本书。不是作家,而是一本书。这种想法源于恐惧。他害怕死亡,但是相信书本不会死。书当然有可能被撕毁烧掉,但在图书馆落满灰尘的角落里,某户人家摇摇欲坠的书架上,总有一本书能逃过一劫。

而奥兹的母亲曾对他说,书和人一样会随着时间变化,但有一点不同,书永远不会抛弃你。就算你对书弃置不顾,它们也不会抱怨,只会在书架上默默等候。如果有一天,哪怕已经过了几十年,当你突然需要那本书的时候,它依然会在那儿,像以前一样,陪伴着你。

我也非常喜爱书,爱读书。我不确定读过的每一本书在几十年后是否依然会陪伴自己,但我觉得,这本《爱与黑暗的故事》应该有那个潜力。

(——下次重读,当然要把前31章我喜欢的段落都折上角啦!

——还有如果你想知道奥兹父母的悲剧究竟是什么,不妨自己去读一读吧!)

公众号:NotesofTheNewYorker

没有评论:

发表评论