The Refugee And The Thief by Peter Hessler

中国人民的老朋友何伟(Peter Hessler)又来啦!

当然了,现在他笔下的主角是埃及人民,但故事风格依然是何伟式的生动细致,体察入微。那些外人看来荒诞,当地人视为寻常的事件,被何伟娓娓道来,总是特别好玩儿。

看标题就知道,这篇文章的主角有两位,一位是难民(refugee),另一位是小偷(thief)。他们都是何伟在埃及结识的熟人、朋友,并且通过一件箱包失窃案联系在了一起。

先来说说难民,本文的第一主角——Manu。Manu是土生土长的埃及人,在开罗为外国媒体工作。难民,是他逃往德国后获得的新身份。

为什么要逃亡呢?很简单,因为在保守的埃及,Manu偏偏是个同性恋。

Manu从中学时起,就与男同学交往。他曾因为同性恋的身份被警察逮捕,也曾被同性恋伙伴辱骂、偷抢,甚至被用瓶子打得头破血流。

不过,Manu的生活也不全是困境。他有工作和朋友,甚至有朋友来自埃及警察系统和穆斯林兄弟会。这些人对他的同性恋身份或者假装视而不见,或者干脆就并不在意。

有时候,生活甚至给Manu出乎意料的礼物。当他被逮捕后,警察将Manu是同性恋这事儿告知了他父亲。Manu觉得这下完蛋了,没想到父亲却只字未提,去世时还把自己的公寓留给了Manu一个人(他有五个兄弟姐妹)。

就是靠卖掉父亲公寓所得的钱,Manu最终抵达德国,申请到了难民身份,开始了再也不用掩饰自我的新生活。

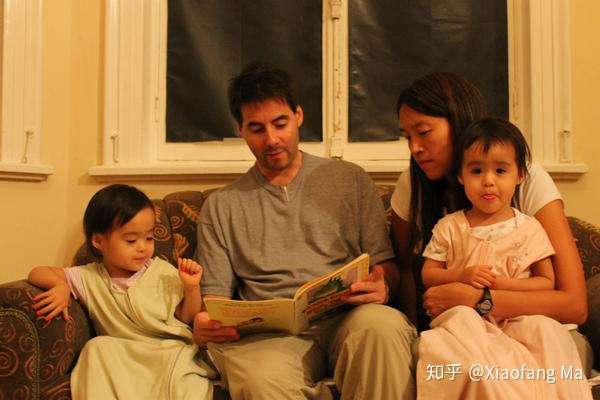

难民Manu的故事讲完了,接下来说说小偷和箱包失窃案。小偷名叫Hany,是一位司机。何伟驻埃及期间,Hany负责接他的两个小女儿放学。他和两个女孩的感情很好,当何伟全家要离开埃及回美国时,一个大人两个小孩还在一起大哭了一场。

在何伟全家前往机场那天,Hany也前来送别。由于预订好的小货车没法安装儿童座椅,也没有安全带,Hany便提议用自己的车送何伟和孩子们前往机场,让何伟的妻子坐小货车押送行李。

一切都很顺利,直到何伟全家进了机场。清点行李时,他发现丢了两件最重要的手提行李——里面有他的电脑,存了很多照片和视频的硬盘,以及妻子做研究记录用的一大堆笔记本。

打电话问所有人,谁都不知道这两件行李去了哪儿,机场警察也一副事不关己的模样,何伟一家只能就这样上了飞机。

回美国后,他试图联络了大使馆,以及许多在埃及的朋友。大部分人都认为,在埃及混乱无能的警察制度下,找到这两件行李几乎是不可能的。

只有曾被警察逮捕过的Manu承诺,会帮何伟寻找。

通过苹果定位系统,何伟发现自己丢失的iPod在埃及某处公寓里。Manu一次次去机场和警局查访,最终说动了警察接手这件案子。根据定位的公寓地址,警察找到了失窃的行李。

在前面已经剧透了,拿了这两件行李的小偷,就是和何伟一家向来关系很好,把自己和何伟两个女儿的照片还摆在家中的Hany。

Hany声称,是有个陌生神秘人把行李给他的,他只是帮忙保管。当然,他的辩词前言不搭后语,也不符合事实。

直到现在,何伟也想不通,从没有过行为不端记录,像朋友一样的Hany,为何会偷走自家的行李。

难民和小偷的故事,大致便是如此。接下来再说两件文中我觉得有趣的事儿。

第一件是埃及男同性恋的情形。

在埃及,同性恋是不应有的存在。埃及语词汇里,根本没有“男同性恋”这个词,只有一个俚语“khawwal”【相当于英文的“faggot”,不太清楚中文的对应词汇,总之就是对男同性恋的蔑称,我能想到类似的比如“死基佬”?】

而khawwal这个词其实来源于埃及男扮女装舞者的古老传统。在一个多世纪以前,这些舞者是大型宴会上最受欢迎的表演者,也是男人们追求的性对象。【感觉和清朝时期官员富商追求京剧男旦有点像。】

所以,虽然埃及社会歧视和打压同性恋,但在埃及传统文化的基因里,对男人和男人之间的性接触并不那么排斥。

比如说,大部分埃及中学都是男女分校制的,把青春萌动期的少年关在一起,男孩们之间有一些亲密行为并不少见。Manu在中学时期就先后有过两个男友。他知道许多同学都那么做。

只不过,大部分人到了社会公认该成家的时候,就会乖乖结婚生子,将以前的事抛之脑后。其中,有人可能是真的抛之脑后,有人可能是压抑在心中,也有人可能是经过强势文化和宗教洗脑,将自己的行为归为罪恶。

当Manu到德国后,曾经和五个以同性恋身份申请难民的伊拉克人住在一起。这些人计划拿到难民身份后就找老婆结婚。

不不,他们并不是假装同性恋骗申请,但他们把同性恋看作“现在虽然很享受,但将来必须停止”的错误行为。

Manu在找同性恋伙伴的过程中,常常遭遇到暴力对待,他认为原因之一便是这些人心中对自己所作所为的罪恶感。

另一件事儿是文中人物们矛盾得难以解读,却让人觉得“这才是活生生的真人”的行为。

比如说,Hany和何伟的两个小女儿感情极好,却并不妨碍他拿走他们的行李,再次见面时笑嘻嘻地为自己辩解,最后装得像什么也没发生过。

但拿走行李后,或许某种罪恶感让他并没有进一步行动,只是把大部分东西藏在床底下,让何伟最终基本原封不动地拿回了行李。

比如说,Manu小时候经常被父亲暴打,和父亲关系很差(母亲已经去世了)。在他被逮捕后的第二天,父亲就打来电话要他回家。Hany一开始不敢回去,父亲便反复打电话恳求。

回家后,父亲对十分热情,也不再提要他结婚的事。几个月后父亲去世,还将公寓留给了他。

比如说,Manu被逮捕时看押他的警察。这警察幸灾乐祸地告诉Manu,自己通知了Manu的父亲,他儿子和男人睡觉。但紧接着,他又把手机还给Manu,提醒他打电话找人解救。

比如说,Manu的穆斯林兄弟会好友Tariq。他在Manu被逮捕时带了律师来保释他,却不提及同性恋这个话题,坚持说Manu被捕是因为他为外媒工作。

比如说,Manu偶遇的同性恋男子,上一秒钟还跟他正常聊天,下一秒钟就用玻璃瓶敲破了他的头,几天之后又来到他房门外道歉。

这些行为,不管是Manu、何伟,还是我们这样文章之外的看客们,都没法完全解释。

可是,人的行为和思想往往就是这样矛盾又多变,处于黑白分明之外的灰色地带。何况,这些人所在的,是埃及这样一个混乱、矛盾又荒诞的国度。

如果硬要解释的话,我比较喜欢何伟提供的一个解读思路:

“Sometimes a person’s contradictory behavior felt like hypocrisy, but often it was simply a way to shrive a flawed environment. And perhaps in certain cases it represented a form of human decency.(有时候,一个人自相矛盾的行为让人感觉虚伪,但那往往是为了适应瑕疵的外部环境。在某些情况下,这种行为体现的是一种人类的尊严。)”

【decency这个词,感觉中文里没有特别对应的词语。词典一般解释为体面、正派,总觉得还是有点不到位,所以我就写成尊严。】

【何伟的文章以细节取胜,而且文笔流畅布局得当,我干巴巴的概述很难展现原文魅力,所以推荐大家还是去读原文吧~】

公众号:NotesofTheNewYorker

没有评论:

发表评论