小时候家里遭过几次白蚁。印象最深的一次,我打开厨房门,发现地上一片密密匝匝的黑白,还在窸窸窣窣蠕动翻滚,像极了热饼铛上弹跳的芝麻粒。忘了最后怎么处理的,但从此白蚁就和蟑螂、老鼠并列,成为我最害怕的动物。

还好后来生活中再没遭遇过白蚁。直到前年去波多黎各坐划艇,导游指着岸边半米高的红色土堆,告诉我们那是白蚁巢穴,才又想起这种曾吓得我半死的小虫子。光是想象那土堆里挤满了黑白翻动的芝麻粒,我头皮就已经开始发麻了。

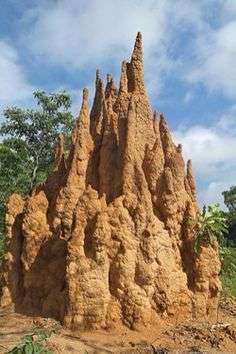

不过读了这篇文章,才知道当时我看到的红色土堆里并没有白蚁。真正的白蚁巢穴在土堆下方1-2米深处。这些高耸的土堆是白蚁的空调,或者用文中的话说,相当于白蚁的肺部。

和白蚁自身大小相比,白蚁土堆体积惊人,最高可达30英尺。要用人类世界做对比,这大概类似于人与迪拜塔的比例——而且是两座迪拜塔。

这些土堆的外观也惊人艳丽,颜色通常是醒目的棕色、橙色和红色。满是波浪纹的高塔,颇有几分建筑大师高迪的神韵。

一巢白蚁群里有大约100万只白蚁,它们全都依赖高耸的土堆输送新鲜空气,带走二氧化碳。土堆也是个加湿器,根据干湿季的变化控制巢穴内部的湿度。

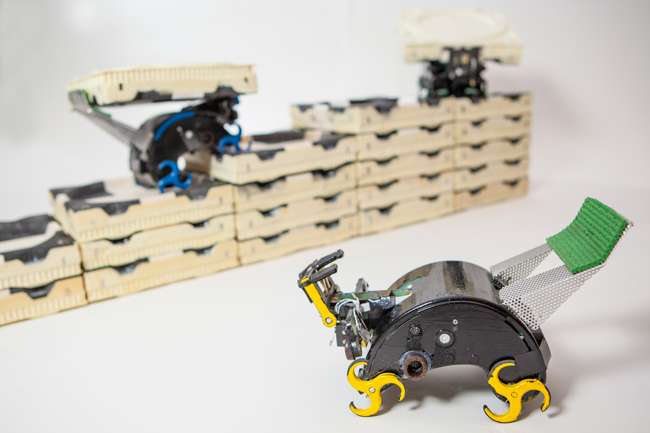

一只白蚁只是一只白蚁,一群白蚁却可以在无中央指令的情况下有序行动,搭建起高塔。这就是所谓的群体智能(swarm intelligence),让研究机器人和人工智能的科学家们着迷。

关于白蚁为什么能互相配合,形成合力,目前最为广泛接受的理论是法国生物学家Pierre-Paul Grasse提出的共识主动性(stigmergy)。Grasse的理论认为,每个个体通过识别其它个体留下的痕迹,自发进行后续行动,形成良性循环。

2014年,哈佛科学家根据这个理论设计出一款名叫TERMES的机器人。每个TERMES只有纸巾盒大小,内置一套标准动作程序,比如前进,转弯,捡起砖块,放置砖块等等。一队TERMES可以在无指令的情况下互相配合,筑起一道墙或一座楼梯。

当然,和白蚁比起来,TERMES还太幼稚。它们只能在黑白分明的安静环境中行动,白蚁却可以自发适应外界的各种变化。

另一个让科学家对白蚁着迷的地方,是它们的消化能力。白蚁腹中有成百上千种微生物,其中90%在地球上其它任何地方都找不到。白蚁能吃空一座房子这样令人谈之色变的能力,就是有赖于这些微生物的帮助。

目前,美国每年可以用树木、草、玉米秸秆之类的东西制造出13亿吨生物燃料。如果找出白蚁消化食物的秘诀,那么同样这些东西能制造1000亿吨生物燃料。

但目前为止,所有模拟白蚁来制造生物燃料的努力都没能成功。一是微生物很难分辨和确认,二是生物系统没法像机器那样被拆分开来,一板一眼进行分析。生命总有神秘莫测、让人敬畏之处。

白蚁身上最让人感兴趣的,还是它的真社会性(eusociality)。和蚂蚁、蜜蜂一样,白蚁群能自然形成有序的社会结构,众多工蚁围绕着蚁后,勤勤恳恳为她服务。

根据达尔文的自然选择理论,每个生物个体都是自私的,都想着要把自己的基因传下去。但白蚁等昆虫却打破了这个理论。

今天,大部分学者赞同用广义适应度(inclusive fitness)理论来解释白蚁的真社会性。这个理论在60年代由英国生物学家W.D.Hamilton提出,将基因传承的意愿从个体扩大到了群体。

打个比方,我的孩子身上有我的一半基因,我亲生姐姐的孩子,身上也应该有1/4我的基因,如果牺牲我自己,能让姐姐养育至少两个孩子,从基因传承的角度来说,这种牺牲就是值得的。

看到这个理论,突然想到现在好多人被逼婚催生。其实人类基因都来自那几个老祖宗,不结婚不生孩子,但工作交税帮别人养孩子,不一样是完成了基因传承的任务嘛。不过,要是跟爸爸妈妈说什么“inclusive fitness”,应该会被直接打出家门吧......

最后写句题外话,本来搜到几张描绘白蚁社会结构的图,但是把白蚁画得太具象,我看了又开始头皮发麻,就不贴出来了。不管文中把白蚁描述得多么值得人类探索学习,在我心中,它依然是小时候差点吓死我的“芝麻粒”。

没有评论:

发表评论