前段时间,在纽约客网站上偶然读到记者樊嘉扬写的一篇Chronicles of a Bubble-Tea Addict(珍珠奶茶上瘾史),讲她在美国喝奶茶的故事。昨天,我正好去了我们这儿一家新开的特火爆的奶茶店,于是突然也想讲讲我的美国奶茶史。

据说,上世纪80年代,某家台湾茶摊偶然发明了把木薯小丸子加进浓茶+炼奶的喝法,美名曰“珍珠奶茶”,很快通过赴美移民带到加州。可能觉得棕黑色的小丸子比较难让人联想到珍珠,新取了个英文名叫“bubble tea”——泡泡茶,也挺形象。

近年来,珍珠又得了个更顺口的称呼:“Boba”,音译自台湾人爱说的“波霸”,连带这类奶茶也都被叫做Boba了。当然啦,估计99%说这个词的美国人都不知道,它还有另一个含义。

樊嘉扬说自己喝珍珠奶茶上瘾,但在她刚来美国的90年代,只有每次去纽约中国城,才能在一家台湾面包坊喝到。世异时移,今天的美国,奶茶店不再是稀罕玩意儿。纽约某个街区甚至一下子开了5、6家奶茶店。

而我呢,虽然来美国只区区几年,但同样感受到了奶茶的日渐风行。

刚来的头两年,我住在学校附近。有学生的地方,就少不了美食。学校中国留学生数量庞大,这一片地方随之开了好多中餐馆—不是那种给老外吃的中餐馆,几乎和国内同样美味:川菜、火锅、烧烤、甜品,且选择多多。

不过,说起奶茶店嘛,这一带就只有一家台湾品牌的连锁店。所以不论什么时候去,这家只能摆下三张桌子的小店里总是人气满满,听说话口音,以中港台留学生居多。

我不太爱喝奶茶。只有吃完火锅烧烤想解辣,或者天气冷的时候想喝点热乎的,才会买一杯。虽然只有一家店,但它已完全满足我对奶茶的所有需求。回国我就更不会主动买奶茶喝了,国内那么多好吃的呢,奶茶哪排得上号。

从两、三年前开始,国内的奶茶店突然有风起云涌之势。不是说之前不流行,只是从那时起,开始经常看到某某网红奶茶排队几小时的新闻,朋友圈里也不时有人晒手持奶茶杯的照片。对比一下我去的这唯一一家奶茶店,突然觉得自己有点跟不上潮流。

去年初,我回了一次国,立马被国内朋友招待喝了某家网红奶茶。说实话,没觉得它好喝到值得排队几小时。不过,看到各家奶茶店奇招频出,往奶茶里加各种各样想得到想不到的配料,取各种各样新奇到念出来都觉得尴尬的名字,倒也挺有意思。

临回美国前一刻,我还在浦东机场买了杯奶茶带上飞机,心说下次再喝到这种加了奇奇怪怪配料的奶茶恐怕要一年后了(当时疫情还没爆出来,没料到直到现在也没能回国......)。

回来后才发现,原来自己之前是一叶障目。我们这儿的奶茶店,就算说不上风起云涌,也是飘了那么几片浮云,刮了几场阵风的。

主要因为我已经搬离学校附近,周末才偶尔去逛逛,因而忽略了那一带的变化。从国内回来,嘴里网红奶茶的味道还没散,我才注意到原来这儿也早就不止那一家奶茶店了——几条街,走一圈十几二十分钟,就散落着四、五家奶茶专卖店,还不包括兼卖奶茶的餐馆和甜品屋。我刚在国内喝过的各种网红奶茶,这些店都有。

接下来这一年,不知是因为我开始关注了,还是奶茶确实更受欢迎了,总之,我发现奶茶店几乎遍地开花。不光在我常去的学校附近,还有市中心的中国城,其它一些华人聚居的地方,某些繁华或不怎么繁华的商区,都能看到“Boba”。

前天看新闻,说上周六一家新的台湾奶茶店开张,居然吸引了数百人排队。上周六,我们这儿的温度大概也就摄氏4、5度。有那么多人愿意为了买杯奶茶站在寒风里,简直不可思议。是这家店也学国内请人造势?还是奶茶在美国的影响力真的到了这个程度?

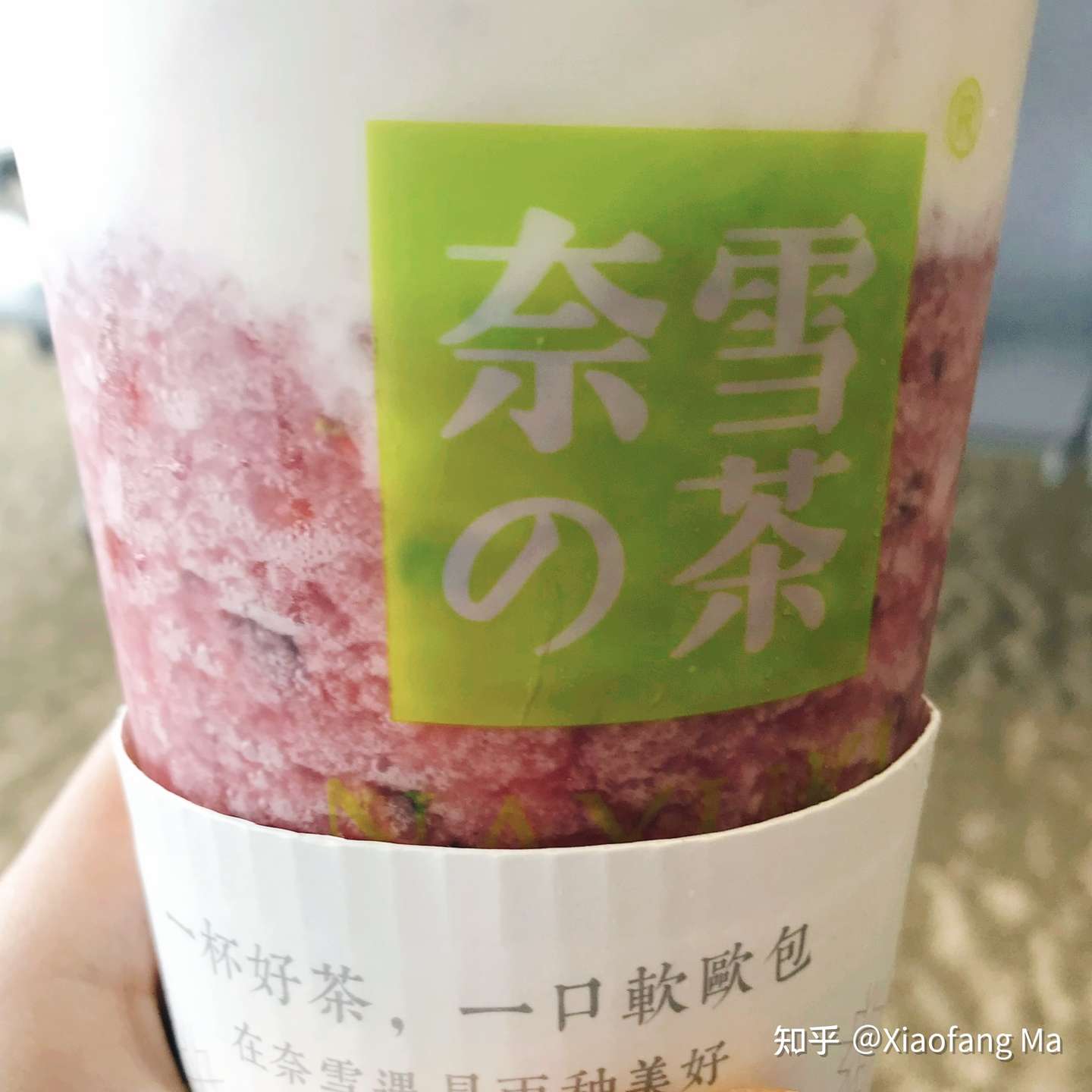

昨天我正好有事经过那附近,就去瞅了一眼。工作日下午,街上行人寥寥,不打眼的小店门前却聚集了20多个人。不少人一买就是几杯,有个姑娘一个人提了7杯走。看来之前排大队的新闻不夸张。

听口音,在这儿等着买奶茶的也不再是留学生居多,不过大半仍是东亚面孔。樊嘉扬在她的文章里说,奶茶店是亚裔青少年聚会聊天的首选场所,Instagram上po手拿奶茶的照片也是亚裔姑娘们的标志。Facebook的某个亚裔群组里,大家公选奶茶是亚裔的象征物之一。

当然,也有很多亚裔不开心,认为这是又一次对亚裔印象的刻版化,只不过戴眼镜做数学题的形象变成贴韩国美甲片手拿奶茶的形象而已。何况奶茶是一种商品,为什么用某种商品定义某个族裔的文化形象?为什么让其它人看到奶茶就想起亚裔,看到亚裔就想起奶茶?

反正,美国长大的亚裔孩子们,心里总是矛盾。想彻底融入,又怕彻底融入;想保留自己的独特性,又怕保留自己的独特性。连喝一杯奶茶,既觉得它是某种身份认同,又不愿别人把它视作自己的身份认同。

倒是我这样后来才过来的,没这种纠结。爱喝奶茶就喝,爱在门口贴福字就贴。春节要吃鱼吃八宝饭热热闹闹,而万圣节圣诞节那么好玩,当然不能错过变装发糖装饰圣诞树的机会。P大的事,个人爱怎么就怎么,哪会扯到社会、文化、身份上?

而且嘛,我看奶茶完全有走出亚裔圈子的潜力。樊嘉扬说以她的观察,喝奶茶的主力军是亚裔青少年;其它族裔的人不习惯这种口味,很多人买了喝一半就放着。我不觉得是这样。

比如昨天我去的奶茶店,排队人群大概亚裔占70%,其它颜色头发和眼睛的人30%。那家最老的奶茶店,我每次去都能看到不少非亚裔青少年光顾。翻一翻网上评价,很多非亚裔顾客都给奶香浓郁、甜蜜软糯的“Boba”打出了高分。

奶+茶+糖+各种配料,人类喜欢的高脂肪、高热量、高甜度和咖啡因一样不缺。要说是臭豆腐或者皮蛋,可能确实没法让所有人都爱;但奶茶满足人类天生对口味和热量的追求,不可能只有亚裔才喜欢。

奶茶,只是再需要一点时间,让更多人熟悉它。就好像汤浓味厚的日式拉面,重口味+高热量的组合,一旦打入欧美就风行至如今。我甚至默默觉得,奶茶说不定会是继日本的Anime和韩国的K-pop之后,东亚文化对西方青少年的又一次输入。谁知道呢?

公众号:NotesofTheNewYorker

没有评论:

发表评论