Eye of the Needle

by

Judith Thurman

这个星期的《纽约客》是Style&Design Issue。《纽约客》讲Style,自然和《Vogue》不同,时尚其次,时尚背后的社会与文化才是主角。

看来看去,我觉得这篇关于黑人设计师的文章与Style最相关——至少那些照片里的美丽裙子,无需文字描述,就自己讲述起了Style的故事。

我知道米歇尔·奥巴马特别爱穿黑人服装设计师的作品。看了这篇文章才知道,早在米歇尔之前,多位美国第一夫人都穿过黑人设计的服装。林肯夫人的专职裁缝就是一位黑人。

可惜,早期的黑人服装设计师大多没能留下踪迹。她们被掩盖在重重锦衣华服后面,只能看到一个朦胧不清的影子,甚至连影子都没有。

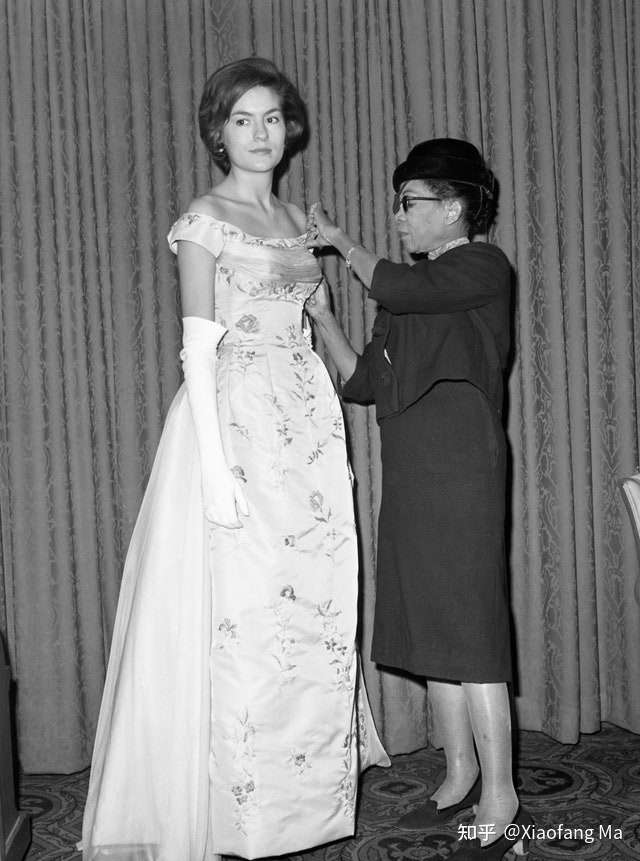

直到最近这些年,时尚界才开始有意识地追寻过往的黑人设计师。在这些人当中,有一位还算留下了比较多的信息,她叫Ann Lowe,曾经为杰奎琳·肯尼迪制作过婚纱。

虽然,杰奎琳本人并不喜欢这条婚纱。据说当年24岁的杰奎琳想穿一条巴黎风格的礼服,但肯尼迪的父亲不希望这场众人瞩目的婚礼混杂太多外国元素,就否定了未来儿媳的想法。

杰奎琳对这事儿一直耿耿于怀。1969年,当她成为第一夫人后,一位采访过她的记者还在报道里提到这件事,说这条婚纱是“一个有色人种女裁缝”制作的,不算“高级订制(Haute Couture)”。

这位有色人种女裁缝就是Ann Lowe。实际上,不论怎么看,Lowe都称得上是一位高订时装设计师。杰奎琳的妈妈是她的忠实顾客;杰奎琳姐妹在初次社交亮相上都穿着她制作的礼服;法国时尚之父克里斯汀·迪奥非常欣赏她的设计。

Lowe制作的晚装摆在全美的高档商店里售卖;她在纽约麦迪逊大道上前后开过好几个服装沙龙;在她全盛的1950年代,Lowe号称自己每年能卖出1000条晚装裙。考虑到做一件晚装裙需要的时间和劳动强度,Lowe的说法可能有些夸张(一个对比,巴黎世家每年只能制作300条高订裙子)。

问题是,关于她的一切,除了她自己晚年时接受采访说的那些之外,人们所知甚少。在她生活的时代,黑人上不了台面。她的顾客们乐意穿她做的衣服,但不乐意了解她到底是怎样一个人。

根据Lowe自己的说法,她1898年生于阿拉巴马(根据她其他的生平数据,她可能把自己的年龄报小了10岁),父母都是裁缝。她21岁结婚,丈夫也是裁缝。有一次,在一家百货商店里,一位顾客注意到了Lowe穿的衣服——她从来没见过一个黑人女孩穿得那么好。

这位顾客是一位佛罗里达柑橘种植主的夫人,有4个女儿,最大的两个马上要结婚。她邀请Lowe去她家做专职裁缝,Lowe立刻接受了。她丢下不愿让老婆出去工作的丈夫,去了佛罗里达。

佛罗里达的那段日子是Lowe一生中最快乐的时光。当地报纸盛赞她制作的礼服裙,太太小姐们以穿上她制作的裙子作为身份的象征。Lowe的雇主意识到了她的潜力。1917年,这个好心的家庭出钱送她去纽约的一家时装学校学习。

那所学校的学费要1500美元(对比:当时哈佛的学费也才150美元)。学校校长是个法国人,他开始不相信Lowe能拿出学费,然后又不相信一个黑女人真能学会高级时装的精髓。但是Lowe只待了几个月就毕业了,因为校长已经没有什么东西可以再教给她。

接下来,Lowe回到佛罗里达,开了一家小店。但在种族隔离政策严格的南方,她的工作很艰难。黑人裁缝不能在市中心开店,顾客们需要去黑人区找她做衣服。

1928年,她搬去纽约,靠给其他时装工作室匿名做衣服维生。就这么过了十几年,她才终于获得纽约上流社会的认可,可以骄傲地在衣服上打上自己的标记。

但命运总是连接不断地给Lowe以打击。她的独生子被一场车祸带走了生命。Lowe服装沙龙的账目都由儿子打理,儿子走后,她疏于管理财务,结果在1962年收到一封税务局的通知,说她因为欠税必须关停生意。

几乎在同时,杰奎琳的“一个有色人种女裁缝”的评论也给她在精神上带来了巨大打击。下一年,Lowe因为青光眼摘掉了一只眼球。当她住院的时候,有人帮她还清了欠税务局的钱。她相信第一夫人就是这个匿名的好心人。

肯尼迪遇刺后,他的生平一再被媒体回顾,包括那场世纪婚礼。这时,Lowe为杰奎琳设计的婚纱终于得到了它应有的评价。《名利场》等杂志开始宣传她的设计,有一篇专访把她称为“上流社会保存得最好的秘密”。

当早年间的美国名媛们依然把巴黎当作时尚风向标的时候,Lowe用她的天赋打入了这个世界。她的经历正好体现了时尚行业从老式裁缝向现代服装设计师的转型。

Lowe一直工作到1972年,直到眼睛再也没法看清。她去世于1981年。当她去世的时候,人们几乎忘记了这位时装设计师,更不知道她的生平和成就。还好,Lowe设计的衣服极受喜爱,许多件她制作的高订服装都被精心保留了下来。

虽然几乎已经没法再还原Lowe的生平,没法知道她的设计理念,她的喜好,她对时装的看法,但她的作品会帮她说话。看照片中的件件华服,我能听到它们隔了大半个世纪的时光,在对我窃窃私语着什么。