The Antagonist

by

Thomas Meaney

我爱逛美术馆、博物馆,但这两年,除了一次塞尚画展,几乎没再参观过其它展览。疫情影响是首要原因——各种展览的数量和质量都大大缩水。但也还有一个小小的原因——看艺术展越来越累了。

尤其很多现当代艺术展。面对展出的作品,我感受不到美或冲击力,看不懂作者的意图,不知该从哪里与作者找到共鸣。欣赏艺术品是享受,但欣赏有些艺术品却让人心累。

这几天,我在看艺术评论家Olivia Laing的专栏文章合集《Funny Weather》。书中介绍了许多现当代知名艺术家。了解他们的生平和创作动机后,再上网搜搜以前某些看不懂、欣赏不来、没有共鸣的作品,似乎多多少少理解了一些。

可是我依然觉得,欣赏一件艺术作品,需要先熟悉作者生平,了解他所处的时代,顺便大概知晓当时的艺术风潮,再带着这种种背景知识去看,是可以有更深入的体会没错,就还是挺......心累的。

一件真正好的艺术作品,是不是应该有最直接的感染力?即使小孩子和文盲看了也能被触动?比如《蒙娜丽莎》,就算不知道作者是谁,也能感到画中人的神秘美丽;梵高的画作,就算不喜欢他的风格,也能体会他喷薄欲出的热情。

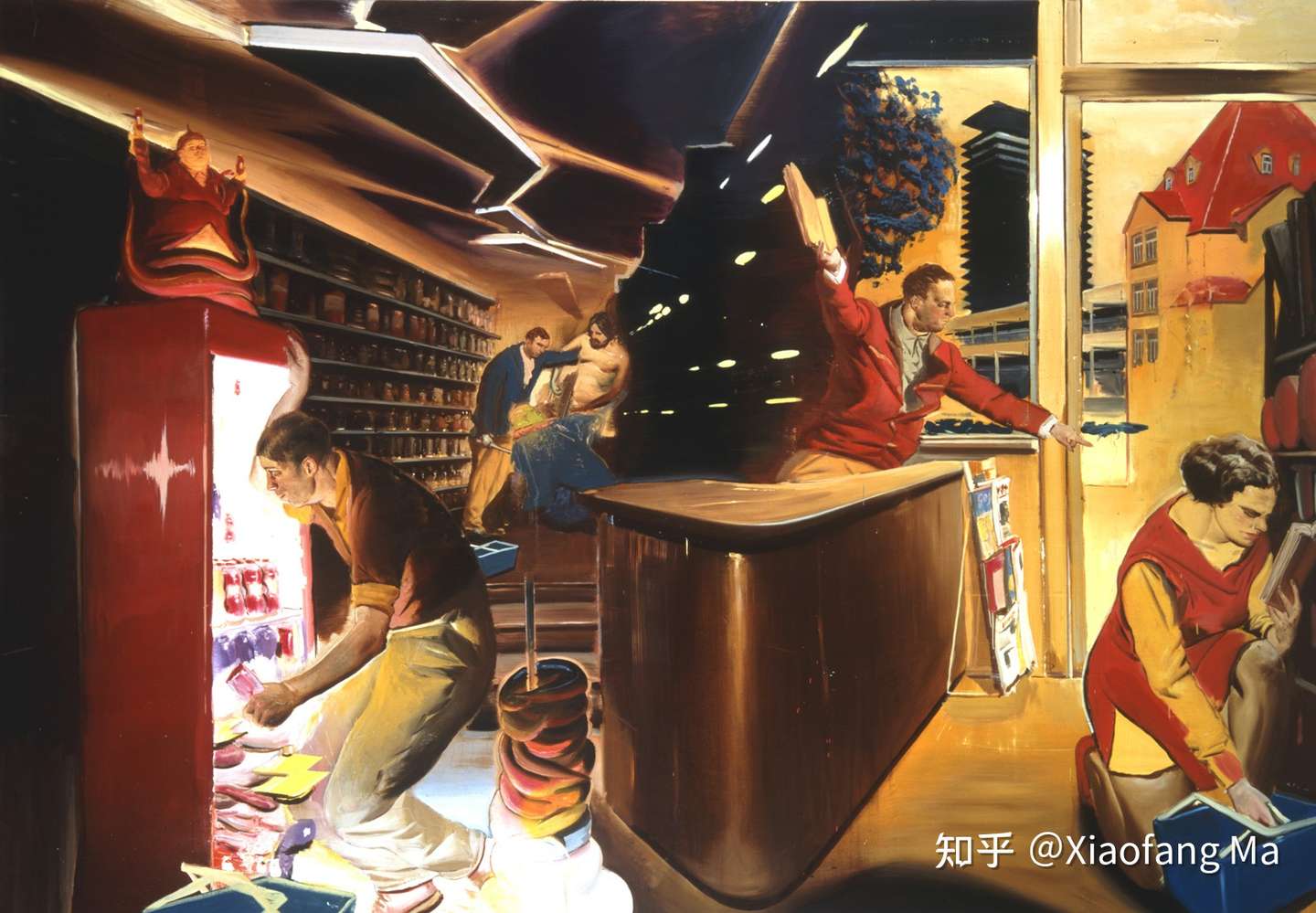

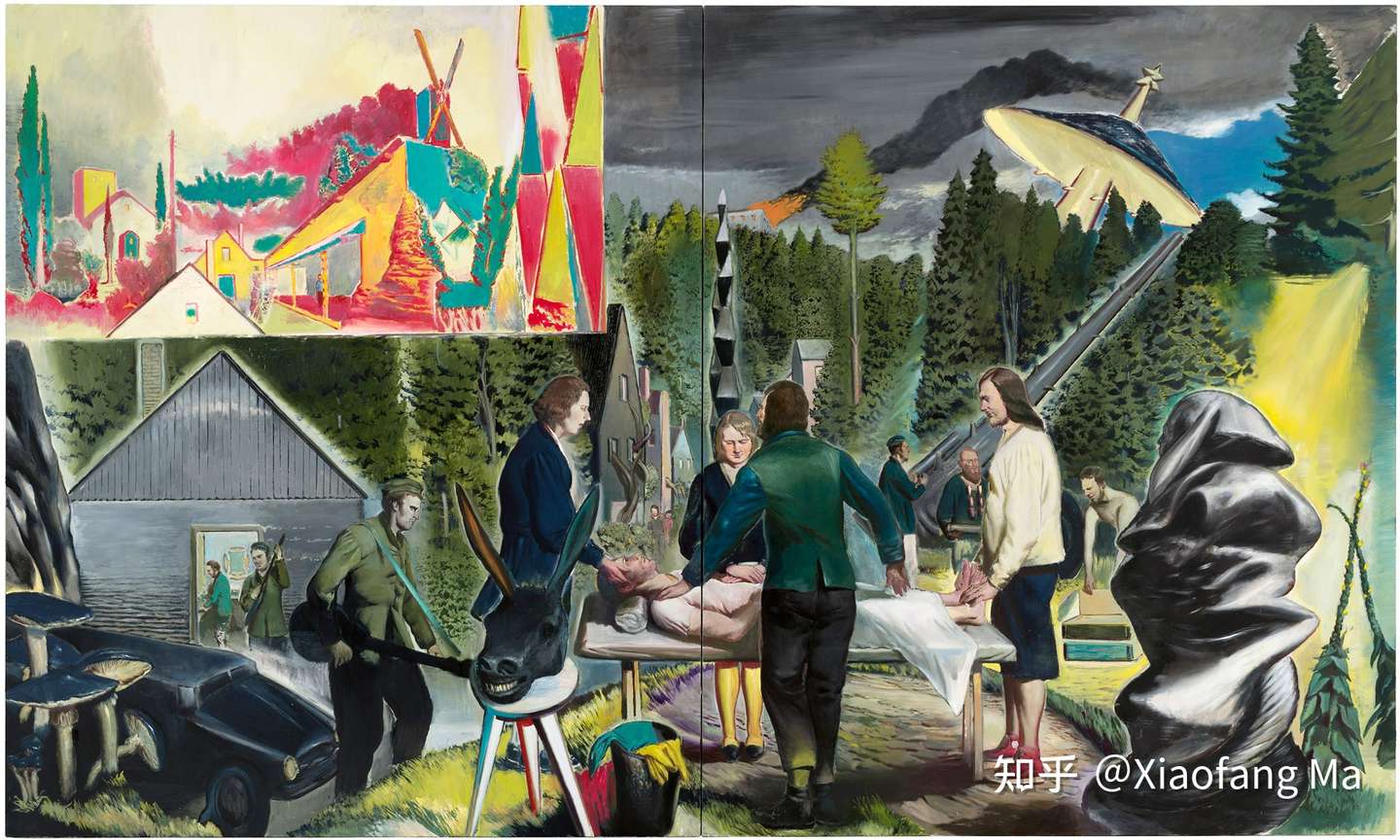

正好,这期《纽约客》介绍了一位德国画家尼奥·劳赫(Neo Rauch)。他的作品吧,我觉得就有某种直接的感染力——即使你不知道他是谁,不知道他画的主题,或许不喜他画风怪诞,用色诡异,依然会觉得看他的画有趣而不会累。

劳赫是德国新莱比锡画派的领军人物,作品炙手可热,算是目前世界上最被追捧的画家之一。他也是少有的坚持写实主义的画家;不过,他写实的对象不是我们居住的现实世界。

劳赫的画好像在描绘某一个人类平行世界里发生的故事,那里与我们的世界似是而非。他的画混合了古典、现在与未来,混合了幻想与梦境。他的写实是对超现实的写实。

所以,虽然坚持写实主义,劳赫从不像传统画家一样一笔一画描摹眼前的场景。他的画完全出自想象,比如源于他的某个白日梦,再由他一点一滴在画布上描绘成型。

劳赫的独特风格并非仅仅来自于白日梦,还来自于他出生和成长的地方——德国萨克森地区。

萨克森一直被多数德国人视作落后贫穷的地方,这里的口音到现在都会被其他地方的德国人嘲弄。在冷战期间,萨克森属于东德,它有个外号叫“无迹可寻的山谷”,因为这里是少数收不到西德电台信号的地方。

东德鼓励人民年纪轻轻就“产出”下一代。劳赫1960年出生,他父亲21岁,母亲19岁,都还是艺术学院的学生——劳赫的祖母那时也才39岁。出生五周后,劳赫的父母因火车脱轨事故双双去世,他便跟着祖父祖母长大,叫他们“爸爸妈妈”。

虽然父母早逝,但对劳赫来说没什么影响,因为他根本没有对亲生父母的印象。让他不舒服的反倒是别人因此待他特别亲切。他更希望别人只把他看作一个普通孩子。

东德的物质生活贫乏,但对一个想好好学习艺术的人来说,这里的环境说不定反倒比西德更有利。六十年代是西方年轻人反叛达到高潮的时代,东德却保持着欧洲艺术教育的传统,这里的孩子们依然老老实实的上钢琴课,练习合唱,学习绘画和诗歌。

1981年,劳赫进入莱比锡艺术学院学习。老师和学生们虽然会传阅外面来的艺术刊物,欣赏各种抽象的、象征的作品,但学校依然强调最为传统、在西方世界看来已经过时的绘画技巧。

劳赫的老师们是第一批新莱比锡画派的成员。他们相信东德的社会主义理想,但也坚持自己的审美观。东德的艺术家常常被要求为国家画宣传画,老师对劳赫强调的一点就是,就算为国家画画,也一定不要牺牲自己的风格。

劳赫不大愿意承认自己那段时期的绘画作品,但他的艺术生涯正是从那时开始起飞。1986年获得学位后,他的作品被选送入集体画展,得到了政府媒体的赞赏。

如果东德政府的统治继续,劳赫将成为一名政府认可的画家;可就在三年后,柏林墙被推倒了。从过去到现在,劳赫都对政治无感;柏林墙倒塌让他唯一不爽的是,自己的艺术世界也随之倒塌了。突然间,所有人都开始做西方流行的装置艺术或录像艺术,传统写实画家变得陈旧落伍。

对劳赫来说,这是一场真正的艺术家与机会主义者之间的战斗。他依然坚持写实画,瞧不起当代流行的抽象画——他说,一副画得不怎么样的抽象画摆在眼前,谁也不敢断言它不好,可要是一幅画坏了的写实画,谁都能一眼瞧出来。

劳赫坚持写实的独特风格,反倒让他获得了认可。1999年,他在纽约的一次集体画展上初露峥嵘;从那时起,他的画作渐渐供不应求,尤其受西方收藏家的青睐;到今天,他是全世界最成功的在世艺术家之一。

关于写实绘画,劳赫这么评价:“上世纪50年代开始对写实绘画传统的排斥…结果是人类失去了被保有尊严地描绘的权利。如果我们把视角放宽,写实的绘画风格实际上已经被使用了4万年,即使在抽象当道的时代,写实绘画也仍旧保有一席之地。”

读到他这段话,我突然想到,或许这就是为什么现在许多艺术展让人看得心累的原因。

写实绘画的历史和人类进化的历史一样长。原始人类就会在岩石上刻绘图像,会围着火堆讲故事。我们在基因里写下了欣赏写实绘画的能力。不管一个人的艺术素养如何,她总能多多少少看懂具体的形象和颜色,总能将林林总总的形象拼凑成一个故事。

而现代人崇尚的抽象艺术诞生的时间太短,短到人类的大脑没法进化出相应的欣赏能力。或许再过个上万年,或许当人类从肉身变成量子体(!)的时候,抽象艺术就能成为我们内在的一部分了吧。

所以回到最开头的问题,为什么看艺术展心累?不怪我,不怪现当代抽象艺术,要怪就怪时间吧。

公众号:NotesofTheNewYorker

没有评论:

发表评论