1969年7月16日,阿波罗11号从美国佛罗里达州肯尼迪航天中心发射。四天后,宇航员阿姆斯特朗和奥尔德林踏上了月球的土地。

今年是阿波罗11号登月50周年。准确地说,就在50年前的今天(7月20日),人类的代表第一次来到月球,见识了这个几千年来让地面上无数人为之憧憬的清凉世界的真面目。

月球,是人类前往茫茫太空的起点。只是没想到,这50年来,我们的足迹就停留在这里,止步不前。

小时候看阿西莫夫的科幻小说,特别向往群星璀璨的银河帝国,幻想长大后去外太空旅游。结果,现在我依然只能通过看小说和电影来实现梦想。

上次写刘慈欣那篇文章的时候,我去看了他领克拉克奖时的发言。他也提到,相对于艰难危险的太空探索,大家还是更愿意舒舒服服躺在家里,用虚拟现实体验太空:“说好的星辰大海,你却只给我Facebook”。

真不甘心!明年就是2020年了。小时候想到2020年,那简直是未来遥远得不得了的年份,是想象中家里有机器人,外出乘个人飞行器,随随便便就能去火星上度个假,没准儿已经交了几个外星人朋友的时代。

但是看看身边的现实世界,是有了网络,是有了好多智能设备,可是离小时候的想象,大概还有十万八千里的差距。

我有时候会想到“点技能树”这个比喻。人类开启了网络这个技能分支,一路顺着往下走去,社交网络、虚拟现实……这些技能都很好,可它们永远在挖掘人类自己那点事,把人拴在自我与他人的纠葛间,把人困在地球上。

假如50年前登月成功后,人类顺着这条路开启新技能,一路向天外去……那样情境下的2020年,会和我们即将面临的2020年,大为不同吗?

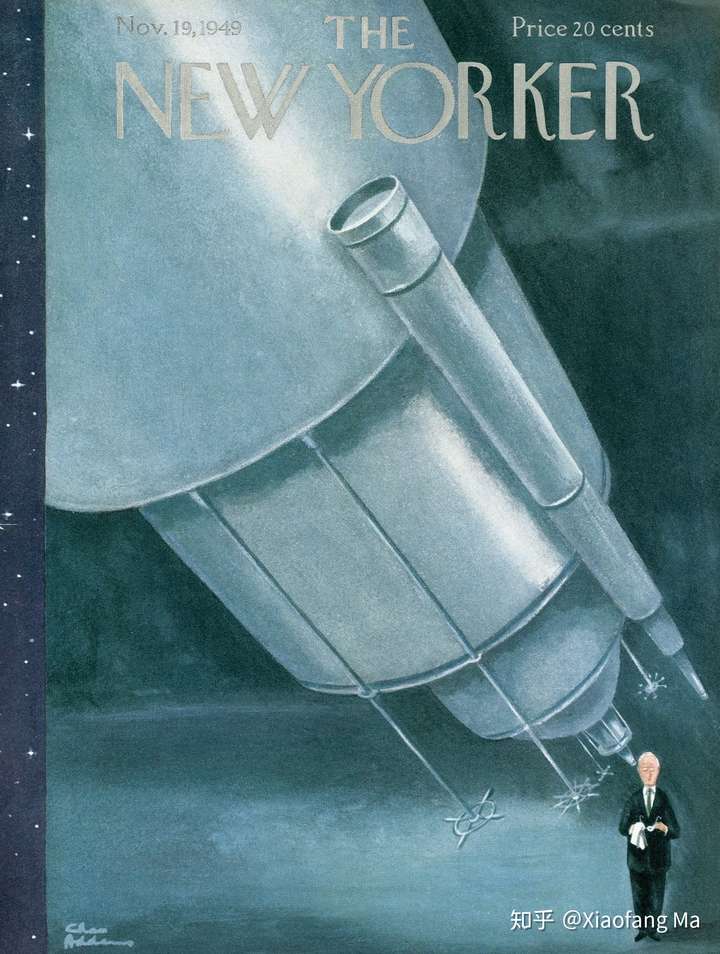

想象总是无边无际,还是回过头来看本期《纽约客》吧。为纪念阿波罗11号登月50周年,本期杂志刊登了四幅与宇宙探索有关的封面,在newyorker.com上还回顾了登月时的报道。

我特别喜欢报道中《纽约客》撰稿人E.B.White的这段话 (这个名字是不是有点熟悉,他是童话《夏洛特的网》的作者):

“传统来讲,探险者当然要在地上插本国的旗帜。但当我们带着敬畏、羡慕和骄傲看(登月)时,我们突然感到,那两个人(阿姆斯特朗和奥尔德林)不属于某个国家,而属于整个宇宙,他们应该带着与其相应的装备。

就像每一条大河和每一片海洋,月球不属于任何人,也属于每一个人。它依然诱人疯狂,依然掌控着潮汐涨落,依然守护着在全世界每个地方亲吻的恋人们。在那些恋人的头顶上,没有旗帜,只有茫茫夜空。”

(It is traditional, of course, for explorers to plant the flag, but it struck us, as we watched with awe and admiration and pride, that our two fellows were universal men, not national men, and should have been equipped accordingly.

Like every great river and every great sea, the moon belongs to none and belongs to all. It still holds the key to madness, still controls the tides that lap on shores everywhere, still guards the lovers who kiss in every land under no banner but the sky. )

最后来欣赏一下这四幅过去的《纽约客》封面吧。虽然没有给出画的名字和介绍,不过我觉得,光看图就已经很有意思啦。

November 19, 1949, by Charles Addams

April 25, 1964, by Charles E. Martin

October 30, 1965, by Laura Jean Allen

January 1, 1990, by John O’Brien

公众号:NotesofTheNewYorker

没有评论:

发表评论