我总觉得,这世界有两个印度。

一个印度神秘而美丽。朝日初升,恒河缓缓流过瓦拉纳西城。蓝色天空下,洁白的泰姬陵默默矗立。莫卧儿帝国的红堡、佛陀悟道的菩提迦耶、粉红之城斋普尔,共同勾勒出印度数千年的文明史。

另一个印度嘈杂而脏乱。匍匐在街头的贱民是隐形的存在。公交车强奸案的案犯丝毫不知悔改。雾霾笼罩的德里、污水横流的恒河、挂满人的火车和汽车,都是印度丑陋的伤口裸露在外。

我一直想去印度旅游,想了十几年,至今也没能成行。神秘美丽的印度在召唤我,嘈杂脏乱的印度又将我推开。所以,只好看看别人的印度游记,先做做精神上的旅游。

众多游记里,特别喜欢妹尾河童的《窥视印度》。看了好几遍,每一遍总是被他文中画里的印度和印度人逗得哈哈大笑。可是,更多游客没有河童的豁达。他们在记录印度风景的同时,也记下了被偷、被骗、被坑的经历。

好像在我看过的游记里,还没有人去印度旅游时没被骗被坑过的。

印度,到底是一个什么样的国家啊!

来美国上学后,我结识了班里的一些印度同学。和中国同学谈起他们,总绕不开一个词——“奇葩”。虽然我合作过的几个印度同学还算聪明健谈、热情友好,但这“奇葩”的氛围就是笼罩在他们身上,挥之不去。

具体要举出“奇葩”的例子来,其实没什么大不了。彼此同学,除了一起做做小组作业,不会有太多交集。无非就是某某人上课夸夸其谈,其实内容空洞无物;或者某某人在组里没做什么,最后却把功劳都算在自己头上。如此而已。

但这一点点我亲身感受到的“奇葩”,结合从游记里读到的别人的经历,已经足以让我不仅想了解印度的真实面貌,也开始好奇:印度人,到底是一群什么样的人啊?

这个问题,终于在我读完英国作家、诺贝尔文学奖得主V.S.奈保尔的这本《幽暗国度》后,摸索到了几分答案。

奈保尔出生在特立尼达岛上的一个印度移民家庭。他的外祖母在墙上挂着印度神祇和喜马拉雅山的图画。家人曾在全特立尼达的唯一一株菩提树下开诵经法会。作为婆罗门,他家还偶尔会接受岛上虔诚印度教徒的供养。

但是,直到1962年,奈保尔30岁,他才第一次踏上母国的土地,开展为期一年的印度之旅。

如果说现在的印度让游客们又爱又恨,我想60年代的印度恐怕更糟。反正,在奈保尔笔下,印度大部分是肮脏污秽的,印度人大多是贪滑腐败的。

踏上印度土地的第一天,两瓶被海关扣留的酒就让奈保尔见识了这里低效冗余的官僚系统。此后一年中,他从德里、孟买到克什米尔,到祖上的小村庄,结识了各种各样身份职业、阶层地位的印度人。印度,被他总结为一个“幽暗国度”。

若是生于此斯于斯,对种种现象想必早已习以为常,可以做到视而不见。若是纯粹的外来者,观赏态度更多是猎奇和事不关己,最好不过如妹尾河童一般带着宽容与好奇。

而奈保尔,作为一个有印度的根,又跳出印度之外的人,对这个国度的批判比印度人自己和一般游客都来得更加严苛,甚至更加刻薄。

一般来说,刻薄不是个好词,但在这本书里,刻薄却是亮点。奈保尔的刻薄来得个有趣!

随地大便却依然认为自己是全世界最清洁的民族;对象征性的行为、仪式、标签的热爱与执着;不管是上等人还是贱民,都将种姓阶级制度奉若神旨。

这就是印度人

奈保尔的描写是很刻薄,但也很幽默,很生动,很一针见血。

当然,奈保尔去印度是在60年代,我想,现在的印度和印度人应当比那时进步许多。但书中的一些话语依然让我能不时忆起那些“奇葩”印度同学,以及游记里读到的那些坑骗游客的印度人。

奈保尔的分析也让我大致了解,这些我们看来“奇葩”的思想与行为,有着怎样的思想根源和文化背景。

比如说,只做自己职责范围内的事,其它的事哪怕再轻松再顺手,也不会做。因为——

“‘做你分内的事,即使你的工作低贱;不做别人分内的事,即使别人的工作很高尚。为你的职守而死是生;为别人的职守而生是死。’这是《博伽梵歌》的一段经文。早在荷马的《尤利西斯》之前一千五百年,印度的史诗已经在倡导阶级观念了。而它的影响力一直维持到今天。在旅馆负责整理床铺的服务生,若被客人要求打扫地板,他肯定会觉得受到侮辱。”

比如说,哪怕是做自己应该做的事,也懒懒散散、不当回事。因为——

“……在印度,只要准时上班就不会有人找你麻烦。身为清洁工人,你可不一定要拿起扫帚,认认真真把地板打扫干净。那只是附带的职责。你的真正职责是“担任”清洁工人,当一个下贱的人,每天做一些下贱的动作……阶级是一种奖惩制度。印度的种姓阶级把每个人禁锢在他的身份里。在这种情况下,由于不牵涉到奖惩,职务和责任就变得无关紧要。”

比如说,对游客坑蒙拐骗,完全不担心会不会影响将来的生意。因为——

“印度人的观念中并没有“服务”这回事——提供服务早就不再是种姓阶级制度的一个理念。商人的功能是赚钱……身为商人,他的职责不在于供应货真价实的商品,他的职责是赚钱——不择手段。”

一年的寻根之旅结束,奈保尔在怅然中逃离印度。他说印度精神是他“永远无法完整表达、从此再也捕捉不到的真理”。不过,至少这本《幽暗国度》让我感受到了,他想表达的那个印度,那个他厌恶、怜悯又恨铁不成钢的母国。

印度旅游局的官方宣传语是“Incredible India”。印度,确实是一个“Incredible (难以置信)”的地方,无法仅用一本书、一个视角、一种声音来描述。

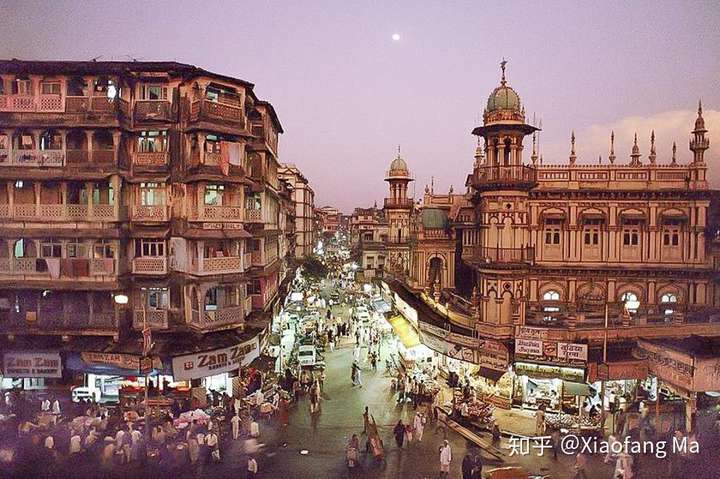

《幽暗国度》是奈保尔的印度。在世上的两个印度中,《幽暗国度》更偏向嘈杂脏乱的那一个。但在写这篇笔记的同时,我从网上又搜出了好多印度美美的照片。美到虽然和内容没有关联,我依然想把它们插进文章里。

今天,两个印度依然存在。奈保尔带给我的精神印度之旅结束了。还是希望,有一天可以实地去到那儿,看看我感受到的,将是哪一个印度。

【顺带说一下,这本书我看的中文版,翻译李永平。感觉译文水平不错,用词鲜活有趣。读到很多地方,都不禁想找英文原版来对照看看,翻译本用词对应的英文单词是什么。所以,还满推荐的。】

公众号:NotesofTheNewYorker

没有评论:

发表评论