The Widening Gyre by Carolyn Kormann

人类可能是世界上最会生产垃圾的生物。我每次倒垃圾的时候,都觉得奇怪:明明也没干什么,怎么垃圾袋就被塞得满满的呢?

美国摄影师Gregg Segal曾经做过一个“7 Days of Garbage”的项目,邀请人们和他们一个星期制造出的垃圾合影。那视觉效果,从下面这张照片就能看出来,真的很惊人。

垃圾处理问题已经成为了当今最让人头疼的问题之一。你看陆地上各处的垃圾填埋场,哪一个不是堆得像一座小山?

但是,陆地其实还不是最大的受害者,海洋才是。

每一天,都有无数垃圾流向大海,其中大部分是无法降解的塑料制品。这些饮料瓶、购物袋、牙刷、玩具和汽油桶在海面肆意漂流,杀死了海鸟和鱼类,污染了本应该湛蓝无暇的汪洋。

2015年,环境工程师Jenna Jambeck在《科学》杂志上发表了一篇论文。据她统计,每一年有800万吨塑料制品流入大海。

假如你很难想象800万吨是多少,那这么说吧,按照目前这个速度,到2050年,海里所有塑料制品的重量加起来,将超过海里所有鱼加起来的重量。

海洋垃圾不仅危及海洋生态系统,对人类健康也有巨大威胁。大量塑料制品在海水中分解成微小的塑料颗粒,进入鱼类的身体,最终被人类吃进肚子里。

据科学家估计,目前有5.2兆微塑料颗粒在海洋中漂浮。去年的一项调查发现,全世界83%的自来水样中都有这种颗粒存在。

海洋垃圾已经影响到了人类的生存。科学家们将它与全球气候变化相提并论。可是气候变化已经被研究和讨论了几十年,而我们对海洋垃圾的认识才刚刚开始。

怎么对付海洋上漂浮的垃圾?这篇文章的主人公Boyan Slat说,他有办法。Slat虽然还只是个24岁的大男孩,但他已经是一家解决海洋垃圾问题公司的CEO了。

出生在荷兰代尔夫特的Slat,从小就是个爱动手的实干家。2岁那年,他用木头和钉子做了一把椅子。14岁那年,他组织了213个人一起在代尔夫特理工大学校园里同时放瓶装火箭,创造了一项吉尼斯记录。(瓶装火箭就是利用水和压缩气体为动力,把塑料瓶冲上天。)

2012年,Slat上TED做了一次演讲。他说,自己去希腊旅游潜水时,发现在海下看到的垃圾比鱼还多。于是,他提出了一个构想,打算利用波浪为动力,设计一个可以自动回收海洋垃圾的装置。

这个TED演讲的视频在网上疯狂传播,Slat也因此出了名。当时他才18岁,刚进入代尔夫特理工大学的航天工程系。但和许多科技天才一样,Slat退了学,开始专心埋头于他的构想中。

2013年,Slat创立了非营利组织The Ocean Cleanup。他从160个国家的38000名支持者中众筹到了220万美元启动资金,招聘了一大批专业工程师,共同来研究如何将构想变为现实。

Slat在TED演讲上提出的概念虽然很有吸引力,但基本上还属于科幻范畴。经过了好几年,好多次的失败,The Ocean Cleanup才终于推出了能真正下海的试验品,取名叫Wilson(这个名字来自汤姆·汉克斯在电影《荒岛余生》里扔进海里的那个排球)。

从照片里能看出,Wilson是一个巨型的马蹄形装置。它依靠风和波浪的动力行动。在理论上,Wilson漂浮的速度比塑料垃圾快,它可以像一个大扫帚一样,将飘散的垃圾归拢来,然后等待专门回收垃圾的船每隔几个月来一次,把垃圾运回岸上。

Wilson上装有GPS、摄像头和传感器,可以实时传送运行情况,监控海洋生物,同时提醒过往船只注意。根据电脑模型预测,它每个星期可以收集2.2吨垃圾。

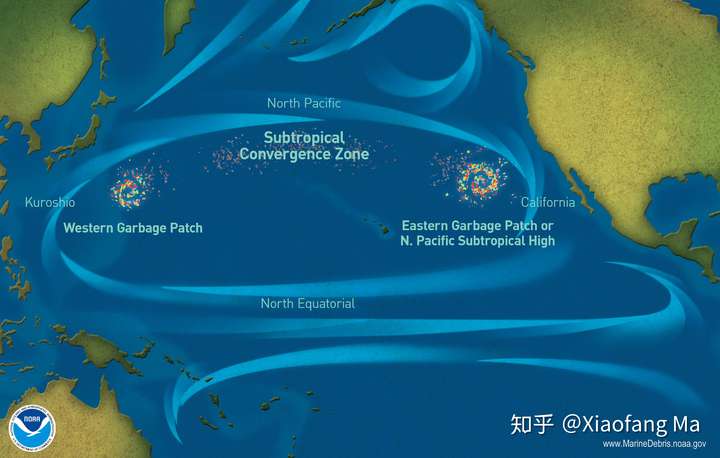

2018年9月8日,Wilson正式下水了。它的目的地是位于加州和夏威夷之间的太平洋垃圾带。由于洋流和风向的影响,垃圾在这一带汇集,面积有两个德克萨斯州那么大。科学家估计,这里漂浮着将近8万吨垃圾,其中92%是大块的塑料制品。

Slat对自己的成就非常自豪:“过去六十年来,人类一直将塑料抛向大海。从今天开始,我们会将它们带回来。(For sixty years, mankind has been putting plastic into the oceans. From this day onward, we’re taking it back out again.)”

Slat 的计划是,在2020年时,往太平洋垃圾带中投放60个类似Wilson的装置。根据他的预计,到2040年,这些装置可以回收那儿90%的垃圾。

Wilson造价不菲,要生产Slat所设想的由60个Wilson组成的舰队,需要3.6亿美元。不过,他并不缺少资金。不少大公司,尤其是塑料制品企业,纷纷为The Ocean Cleanup提供赞助。

但是,并不是所有人都在为Wilson叫好。

有工程师指出,海洋的力量比人类想象的大得多,变幻莫测的海面情况是电脑无法完全预测的。在电脑模拟场景中,Wilson能畅通无阻,不代表现实中它能一切顺利。很多海洋学家也担心,像Wilson这么大一个奇异装置漂在海上,会影响海洋生态。

确实,下水不久后,Wilson的一个零件就出了问题,不得不返港维修。而且,Wilson漂浮的速度没有电脑预测得快,收集垃圾的能力也不及。到达太平洋垃圾带一个星期后,它才捕捉到了第一块塑料垃圾。监控人员发现,许多垃圾没能按照预想的停留在Wilson的“怀里”,而是漂了开去。

另一种批评的声音来自环保组织。Slat制造Wilson的目标在于回收海洋中已有的垃圾,而很多环保组织则希望从源头做起。减少人类制造的垃圾,减少塑料制品的使用。

虽然减少垃圾和回收垃圾这两者并不矛盾,但人们的注意力和所能提供的资源都是有限的。给后者的多了,前者获得的自然就少了。

亚洲是生产海洋垃圾的重灾区。环保专家Froilan Grate以及海洋学家Marcus Eriksen正在帮助亚洲的十多个城市打造“零垃圾”管理系统项目。他们的成效十分显著,例如菲律宾的一座城市在参加这个项目后,减少了5万吨塑料垃圾。

但是,这类项目没有Slat的构想看起来那么有趣,所以获得的关注度和资金赞助也少得多。Grate说,如果自己能拿到Slat那么多的资助,早就可以在亚洲所有城市都推行这套管理系统了。

他们还认为,Slat的项目会转移人们的注意力,让大家以为把垃圾扔进海里以后,依然可以有亡羊补牢的机会。这就是为什么许多塑料制品厂商会为Slat慷慨解囊。

没办法,和提前预防问题发生相比,人类天生就喜欢等问题出来了再解决。就好比预防疾病和治疗疾病,大家一定都感觉能做到后者的人更厉害。

面对这些批评的声音,Slat倒不以为意。他说,自己是给大家提供另一种解决问题的思路。何况,那么多海洋垃圾已经在那儿了。我们总得有个方法对付它们,不是吗?

不管Wilson最终能回收多少垃圾,我还是特别佩服Slat。在18岁的年纪,大多数人才刚刚进入大学,整天恐怕想的多是谈恋爱和打游戏吧,而他已经在满世界筹集资金,一心一意把构想变成现实。

太多人嘴上吹得厉害,或者脑子里想法一大堆,但能付诸实践的没几个,Slat却真的说到做到。假如世界上再多一些“Slat”,我们面临的问题或许将不会那么多,我们感受到的希望或许会再多一些吧?

没有评论:

发表评论