Hard News by Jill Lepore

2005年,谷歌取代时代华纳,成为了全球最有价值的媒体公司,市值超过800亿美元。也就是在那一年,《赫芬顿邮报(Huffington Post)》在纽约诞生。

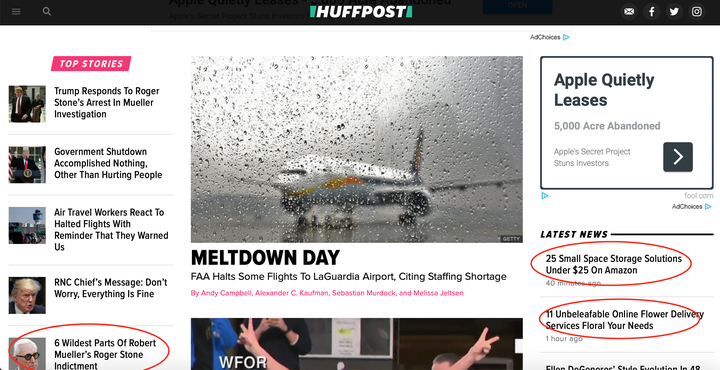

《赫芬顿邮报》的作风很土匪,成果很霸道。不到几年时间,它的网站流量就超越了《洛杉矶时报》、《华盛顿邮报》和《华尔街日报》。秘诀在哪里呢?

举个例子,《纽约时报》的记者花了好几个月时间调查采访,才能写出一篇有关维基百科泄密的报道。报道发表后,《赫芬顿邮报》会立马刊登一篇自家版本的同类文章,标题和《纽约时报》的报道一样,谷歌搜索出来的排序还高于《纽约时报》。

在《赫芬顿邮报》的创始人中,有一位叫Andrew Breitbart,另一位叫Jonah Peretti。工作一两年后,他俩都先后离职。但秉承着“赫芬顿精神”,Breitbart创立了Breitbart,Peretti创立了Buzzfeed。

特朗普当选,Breitbart可谓功不可没。这里先不说它,主要来说说Buzzfeed。

Peretti擅长病毒营销。当他还在MIT读研究生时,就制造了一起传播甚广的恶作剧。他订制了一双耐克跑鞋,要求跑鞋绣上“血汗工厂”的字样,然后把耐克给他的回复用电子邮件发给所有人。

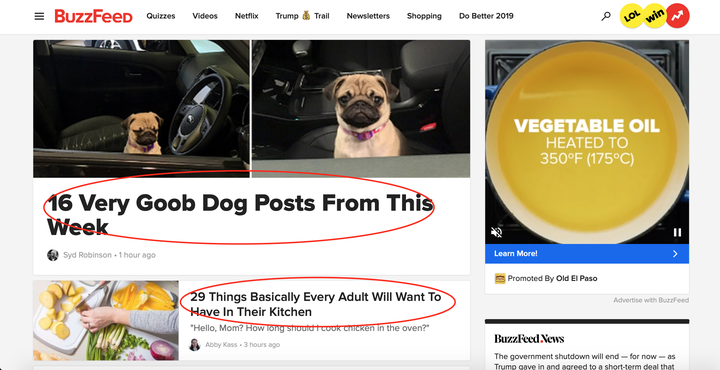

在Buzzfeed创办初期,Peretti也开始测试新闻内容的“病毒传播性”。网站上充斥着诸如同性恋企鹅和YouTube色情视频破解等奇闻逸事。

在2009年时,Facebook增加了著名的“Like(喜欢)”键。Peretti也随即开始研究起了Buzzfeed上内容的“受喜欢性”。他发现,以列表形式写成的文章(记得刚才截图里的小红圈不),以及宣扬对某类人仇恨的文章是最为读者所喜欢的。

2012年,Buzzfeed在“Like”之外又加了三个按钮“LOL(大笑)”“OMG(惊讶)”和“WTF(我靠)”。从这三个按钮就能猜到,Buzzfeed的主要工作是把已经在其它媒体上发表过的报道重新整合,突出其中的名人因素,强调情绪化刺激。

2013年,Buzzfeed的网站流量超过了《纽约时报》网站。它的大部分收入来自于广告软文(native advertising)。软文并不少见,但传统媒体通常会显著标示出它们的身份,而Buzzfeed的排版让你很难分辨这究竟是新闻,还是软文。

不过,Buzzfeed也由此而财大气粗。在2011年,Buzzfeed旗下分化了专门报道新闻的网站Buzzfeed News。Buzzfeed有能力为Buzzfeed News的编辑和记者发薪水,让Buzzfeed News出品了不少质量颇高的新闻报道。

当然了,Buzzfeed News和传统新闻媒体还是有很大区别。在这里工作的都是年轻人,主编也只有35岁。主编说自己的记者“对传统新闻报道的规则毫无兴趣,甚至根本不知道有破坏什么规则”,只要每天拿到独家新闻就行。

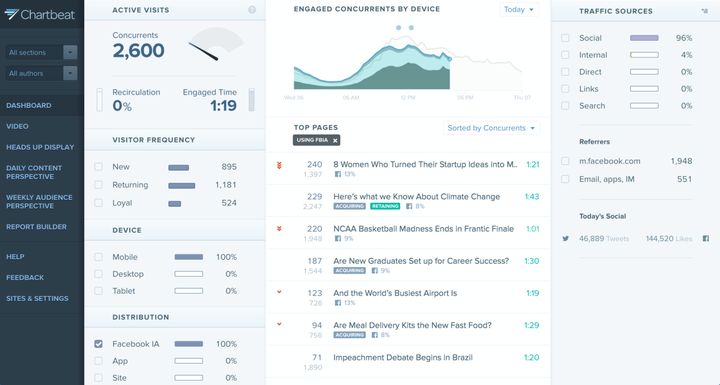

当Buzzfeed在测试内容的“受喜欢性”时,一家对传统新闻媒体影响深远的网站流量分析公司Chartbeat成立了。Chartbeat为媒体提供实时网站流量报告,让编辑们能随时随地看到读者正在读哪些文章,又跳过了哪些文章。Chartbeat报告成为了新闻媒体的标尺:比如《华盛顿邮报》就开始根据Chartbeat数据来筛选它的记者。

正当新闻媒体用数据筛选记者和编辑时,Facebook开始用数据筛选新闻。扎克伯格说,他的目标是为每一个人提供最完美的个性化新闻。Facebook的影响力如此之大,每次当它推送新消息的算法做了些微调整,便会带来文章读者数据的改变,接着就是各大新闻媒体随之改进编辑手法的暗潮汹涌。

特朗普也为新闻业的网站流量之争添了一把柴。有人说,自2016年大选起,美国新闻业就进入了由特朗普创造的黄金时代。新闻机构发现,报道的特朗普新闻越多,它们的Chartbeat数据就越好看。

编辑们再不用每天清早来到办公室,在全球各地汇集而来的新闻中,挑选哪些是他们认为最重要的;他们只需要跟随特朗普的推特就行了。

2014年的时候,《纽约时报》出品了一份创新报告。在报告中,它承认在接近读者方面做得不够好。不久后,《纽约时报》网站上就出现了更多用列表形式写就的文章。

当然,《纽约时报》还是那个记者遍布全球的《纽约时报》。但从某种程度上来看,正如Buzzfeed News正努力向《纽约时报》靠拢一样,《纽约时报》也开始有几分走近Buzzfeed。没办法,因为流量数据摆在那儿,读者们就喜欢看简单易读的列表、高级隐晦的色情,以及对其它群体的仇恨。

现在,所有的编辑决定权都交给了Facebook,Chartbeat或者其它类似的数据分析公司,真正的新闻编辑们被统计数据的算法捆绑住了双手。今天你在媒体上看到的许多新闻,以前是没可能发表的。但在Facebook, Chartbeat和特朗普的共同影响下,新闻机构或者违反,或者改变了他们的编辑原则。

好的新闻报道非常昂贵,但读者并不想为之付钱。所以,依赖广告生存的新闻媒体,就算明知大数据分析是一剂副作用很大的猛药,还是不得不继续吃下去。

看完这篇文章,我想起以前工作时的一件事。那还是《来自星星的你》特别火的时候。领导特别请了《星你》在中国的一位宣传负责人,给我们讲他们的运作。这位负责人说,每一集播出后,他们都会针对主打观众(女性群体)做调查分析,了解她们最喜欢什么、还想看什么,然后在下一集里呈现。

当时我们天天为节目收视率所苦,听到这儿,觉得人家真是太牛掰了。用大数据分析来确定目标观众的口味,这样做出来的节目还怕收视率不高吗?好,一定要学习!

可是学起来并不容易。虽然我们没有做调查,但收视率的起伏波动也算是提供了基本的观众数据。越狗血的、越八卦的,收视率曲线就越高。要是节目里有人吵架,那一定是收视高点。

但总不能整集节目都吵架吧?过不了审不说,实际上根本没那么多架可吵。我们做的是真人秀节目,经常需要靠剪辑手法,才能呈现出谁和谁看起来不对付的样子。

就算没有审查限制,可以放手做一档整集都吵架的狗血节目。比如美国就有这样的,专门调节家庭情感纠纷,现场揭秘儿子不是爸爸亲生的之类。这种节目收视率是高,可是吧,做这种节目真的有点拉低自己的档次和智商。

迎合大数据的节目是受欢迎,但恐怕只能拍出无脑连续剧和傻瓜综艺,观众看了哈哈一乐就完了。当然,让观众快乐很重要,但我始终觉得,好的电视节目,应该可以引领观众去发现新鲜的美,而不是让他们只能沉溺在无聊无味的哈哈中。

现在好多电视节目或者电视剧,一味追求网络流量,宣传语里都是“IP”、“爆款”、“小鲜肉”,播放量动辄好几亿。我是不大看得懂,只觉得现在国内的电视剧越来越难看。不过制作方肯定能赚得盆盈钵满就是了。

当然了,吐槽归吐槽,综艺节目电视剧什么的说到底还是娱乐化工业产物,分析观众数据迎合一下也无可厚非。要求娱乐节目个个都有审美高度,我那些还在第一线奋斗的同事们估计顶上头发要更稀少了。

但具有公共属性的新闻不应该这样。

作为曾经的新闻系学生,我学到的新闻还是记者调查真相、发掘事实、启蒙公众、设置议程那一套。始终觉得,一名好的记者,一家好的媒体,应该有自己的判断能力,可以主动给读者提供他们需要的信息,而不是看着反馈数据,读者喜欢什么就写什么。

但还是那句话,吐槽归吐槽,新闻媒体要生存,尤其是在今天新闻行业已经不景气的情况下,不看数据,不追随大众,它们还能怎么样呢?

公众号:NotesofTheNewYorker

没有评论:

发表评论