为什么有人可以早上四点钟就起床工作?为什么有人一天只睡四、五个小时就精神奕奕?为什么有人上班能打,下班能玩,哪哪都有他?为什么有人可以同时工作读博带孩子,还能抽出时间写书旅游发展兴趣爱好?

对我来说,这些问题几乎无解。除了称呼一声大神,也暗暗怀疑会不会是媒体宣传太夸张。不过以前读书的时候,身边确实有那么几位同学上课门门不缺,实习兼职样样都来,晚上去酒吧玩到后半夜,第二天一早做案例分析依然头头是道。

反观我呢,每天不睡上七、八个小时就不爽;上了一天的课后只想赶紧回家安静待着;还要参加社交活动?坚持挂上微笑面孔,和别人这个那个寒暄一番,不到一小时就觉得电池耗干。反正,我好像就是没有那么多能量。

看世上成功的企业家、艺术家、运动员和政治家,几乎个个都是能量超人。能量有时候似乎比天赋还重要——天赋决定你有什么,而能量决定你能把自己所有的发挥出来多少。

可是能量来自哪里?怎么才能增长自己的能量?现实不是玩游戏,喝个药水吃个果子就能蹭蹭长满能量条。人生只有两万天,如果可能,当然想充分利用每一分钟,但是该怎么做呢?

这期《纽约客》和我发出了一样的疑问。能量是什么?来自哪里?为什么有些人能量充沛,另一些人却很容易就精疲力尽?

我们平常说的能量是个很模糊的词语,可以指身体的能力,也可以指心理的感受。能量仿佛是一个人所能感受到的存在于自身内部的某种热情,某种精力,因而难以定义。

如果非要给出一个定义,大部分研究者认为,能量是我们对自己的身体进行新陈代谢,燃烧碳水化合物和脂肪等物质,从而为身体供能的这整个过程的一种感受。

88%的当代美国人都有新陈代谢不良的问题,所以我们身边那些能量充沛的人真是稀有的幸运儿。可惜,科学家目前没有完全掌握人体的新陈代谢系统运作的细节,没法帮助我们充能。

但是,我们还是可以探索一下人体燃烧能量的过程——从15亿年前说起。

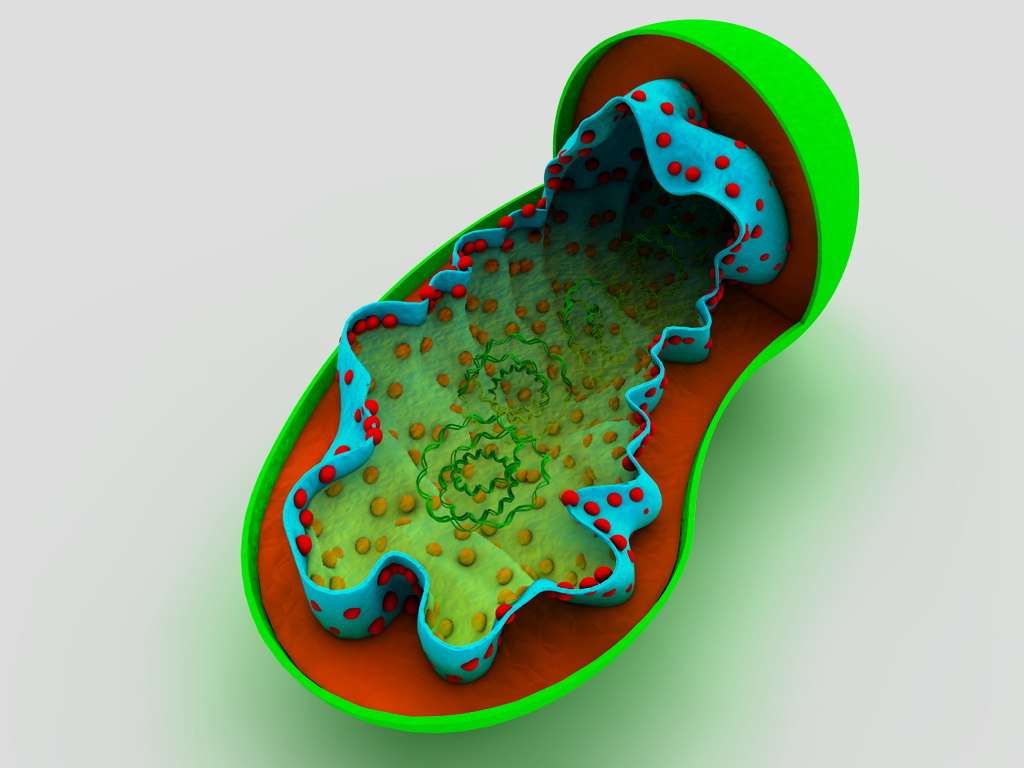

当时,地球上唯一的生命形式是单细胞生物。有一天,一个厌氧细菌吞噬了一个需氧细菌;随着时间推移,被吞噬的细菌增加了摄取氧气的能力,从而增加了它的厌氧宿主可用的能量。两种细菌的意外合作产生了多细胞生物。

根据所谓的生物复杂性内共生理论,这两种细菌的结合最终促成了人类的诞生。有氧细菌进化成了线粒体。它是为生物提供燃料的细胞器,是细胞的动力源。

线粒体把葡萄糖和氧气转化为ATP——主要的细胞燃料。它们还帮助人体产生必要的激素,调节细胞的增殖和死亡。

甚至有人认为,人类身体的其他部分只是一个精心设计的线粒体滋养装置。统治整个地球的是线粒体,而不是我们。线粒体是一种生物,我们只是它的外壳,它的肉质的蛹。

线粒体把我们摄入的化学能量转化为电流能量,这种能量让人体内的细胞可以相互交流。

人类的身体就像一个蚂蚁巢,里面的每一只蚂蚁都有相同的基因组,但有不同的分工。线粒体就像蚂蚁的触须,帮助细胞感知彼此、传递信息。细胞根据它所获得的能量,决定自己应该做什么工作。

如果有人的线粒体出了问题,转化能量的过程就会比较困难,因此他们会比健康人更容易觉得疲倦。美国20世纪30年代研发的“吐真剂”Amytal里面就含有可以阻止线粒体呼吸的成分。吃了这种药剂后,人会觉得自己太疲倦了,以至于没有精力来编造谎言。

线粒体只通过母系遗传,通过线粒体,基因学家才能把我们所有人的老祖宗追溯到来自东非的一位20万年前的女性身上,她就是所谓的“线粒体夏娃”。

遗传我们没法改变,那还有什么因素会影响线粒体的健康呢?一项研究显示,情绪对线粒体有直接的影响。开朗的心情会赋予线粒体活力,让你感受到更多能量。但相反的情况也同样成立——如果线粒体觉得自己不舒服了,那你的心情多半也好不起来。

一些外在因素也会影响线粒体的工作。心血管专家Steven Gundry列举了七大可能因素:抗生素、草甘膦(除草剂中的主要成分)、其它影响环境的化学物质、过量使用药物、果糖、不充足的光线,以及电磁场。

说实话,即使知道了这些影响因素,也很难真正的控制它们。我们生活的环境太复杂,不可能像在实验室里面一样精确剔除任何不好的变量。

总之,不管如何努力,能量在人类中的分布是不均衡的。不同人的不同能量值既有内在先天遗传,也受外在后天影响。

有些能量充足的人会以为,是良好的品质——比如耐力,自律和积极进取的态度——决定了自己拥有更多能量。但实际情况很可能相反,是因为你拥有这么多能量,才能比其他人更有耐力,更自律,更积极。

如果你恰好是能量满满的幸运儿,不要把自己的幸运当作理所当然,而把其它能量不如你的人视为懒惰、堕落;如果你总是疲惫不堪,在尽量改善情绪和生活环境的同时,也不妨让自己放松一点。不要逼着自己和别人比勤奋比积极,

反正,有多少能量,就做多少事。不管最后做的事多事少,成就如何,都不妨碍我们享受生活嘛。

公众号:NotesofTheNewYorker

没有评论:

发表评论