Family Secrets

by

Raffi Khatchadourian

基因分析技术发展到今天已经相当成熟,花上一百多美元就可以找家公司完完整整分析一遍自己的基因。电视上、网络上,常常能见到这类分析公司打的广告。

看多了这些广告,我发现一件挺好玩的事,那就是中国和美国的基因分析公司广告的着重点完全不同。

美国的基因分析公司喜欢打传承牌——通过基因分析,让你知道自己祖上来自哪些地方,你混杂了什么血统,甚至将基因分析与档案搜索相结合,帮你找出你家先辈有哪些人,他们都是干嘛的,有些什么故事。

而中国这类公司的广告基本都是打健康牌——通过基因分析,知道自己可能患上什么病的几率比较高,是不是容易发胖,会不会过敏,等等。

大概因为美国是个移民国家,人口流动性强,少见祖祖辈辈长住同一个地方的家族,所以人们对自己的家族过往感到好奇。很多美国人爱好制作家谱(family tree),不少中学还把调查自己家的家谱作为必设的课外研究项目之一。

而中国本就十分看重家族传承,一些大家族一直保存着从几百年甚至上千年前到现在的家谱。就算没有家谱,要了解自己上几代的祖辈名字叫什么,是做什么的,多找七大姑八大姨打听一下也大致能知道个大概,不至于像美国人一样需要动用基因分析技术帮忙。

不过,再权威的家谱也只是写在纸上的文字,七大姑八大姨的记忆更是不一定可靠。用基因分析技术调查家谱,往往能揭示家庭历史中不为人知的真相,只看你是否愿意接受了。

比如《冰与火之歌》的作者乔治.R.R.马丁就曾经在基因分析技术的帮助下发现过自家历史的一段真相。当时马丁参加了一档以帮人寻根为看点的电视节目,想了解关于自己爷爷的情况。

马丁说,自己的爷爷是意大利移民,和他奶奶在1915年结婚。生下马丁的父亲后不久,两人便离婚了。马丁爷爷后来和一个比他小很多的女人结了婚,与马丁这一家人基本断绝了联系。大家一直都认为,马丁爷爷是因为婚外情才和他奶奶离婚的。

这档电视节目邀请了一位系谱学家(Genealogist)来分析马丁一家的基因,发现了一个惊人的事实:真正有婚外情的不是马丁爷爷,而是他奶奶。马丁的父亲根本就不是他爷爷的儿子。

通过大量基因库数据对比,以及查阅历史档案,系谱学家发掘出了整个故事:马丁原本以为的“爷爷”和他的亲生爷爷是好友,都参加了第一次世界大战。马丁的亲生爷爷早一些复员,在那段时间和马丁奶奶发生了婚外情,让她怀上了马丁的父亲。

因为种种阴差阳错,两人最终没能走到一起。马丁奶奶离婚时,他的亲生爷爷已经结婚了。但过去的老照片显示,两人一直是好朋友,维持着良好的关系。马丁奶奶一辈子都没告诉家里的任何人这件事。

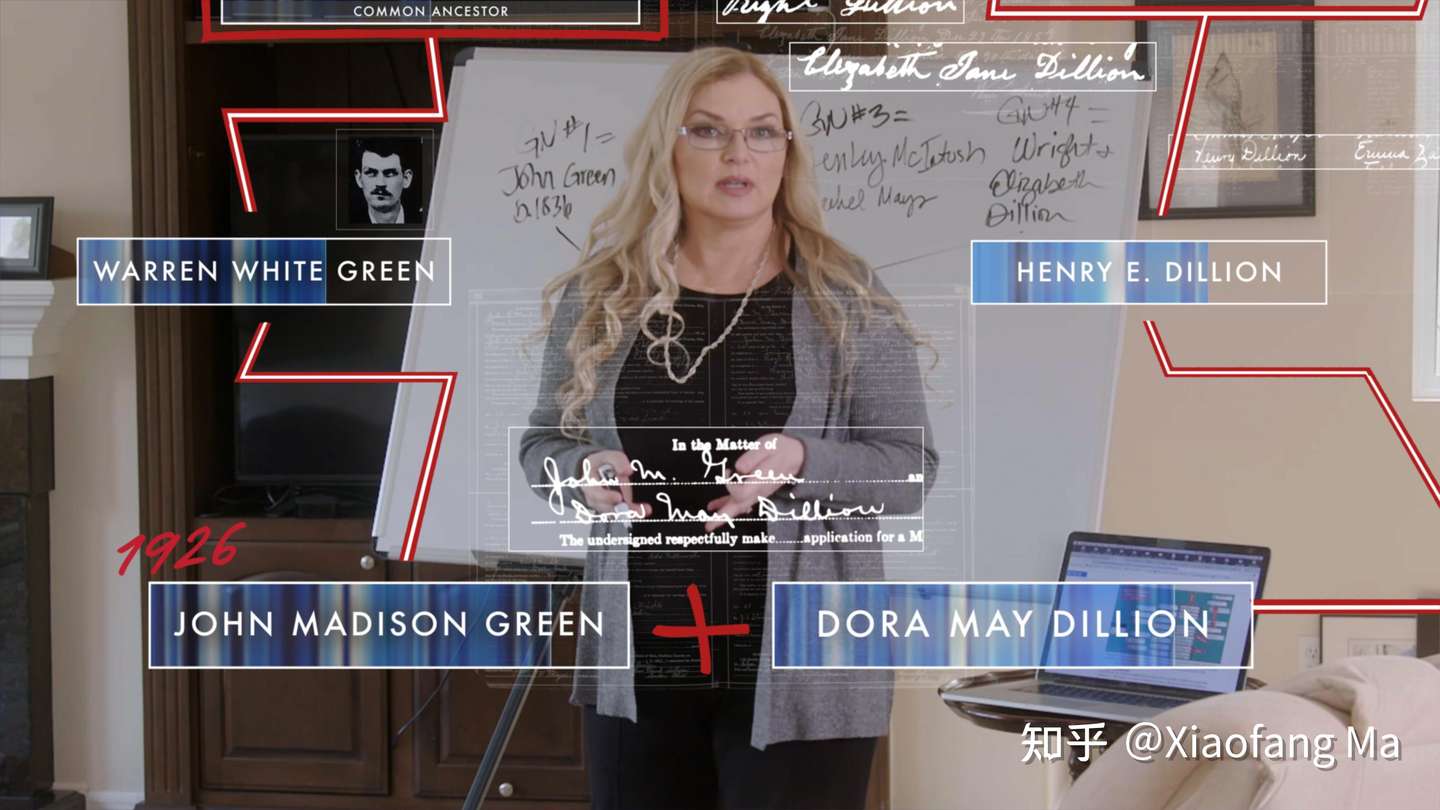

电视节目中,为马丁发掘出这一段陈年故事的系谱学家CeCe Moore是现今美国这个行当里最厉害的人物。CeCe原本是一家演艺招募公司的老板,而她有一个和本职工作完全扯不上关系的爱好,就是帮人分析对比基因,追溯家族历史。

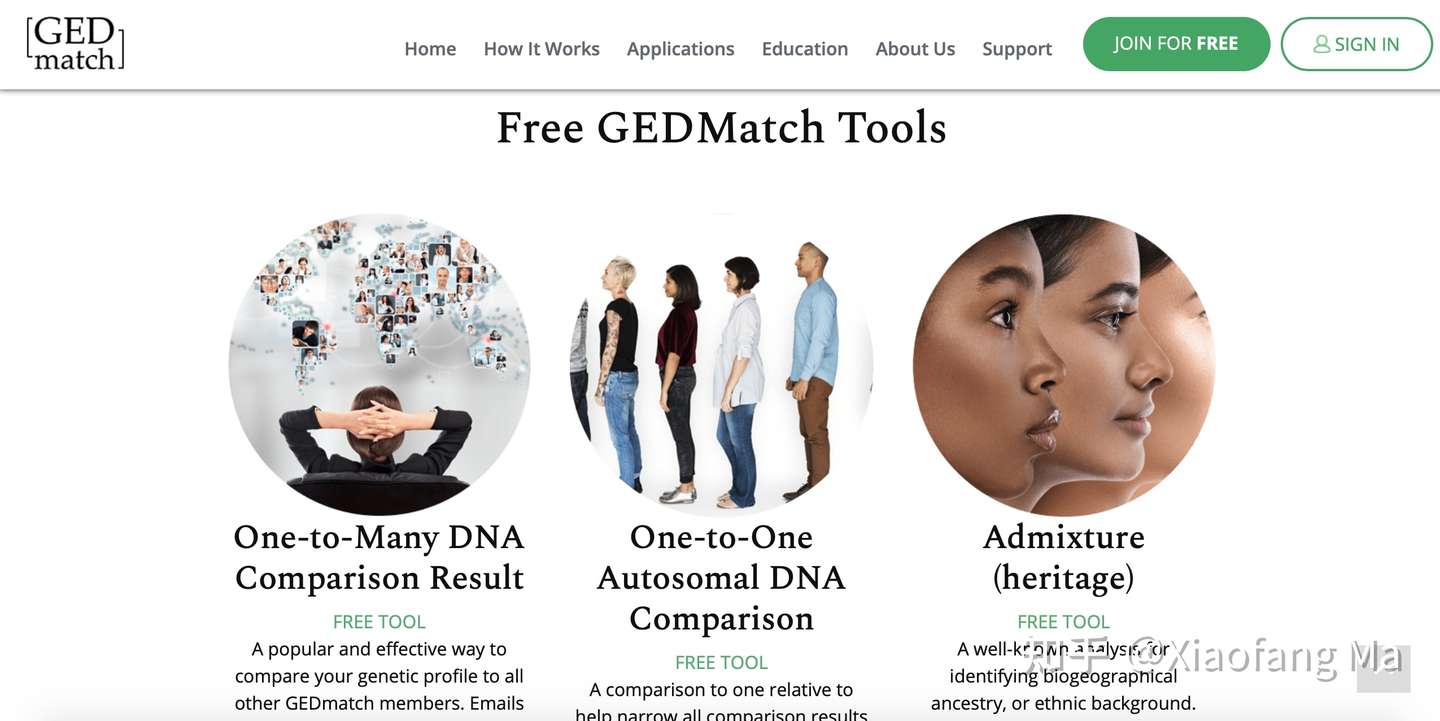

自从基因分析技术普遍商业化后,到2018年,已经有2000万美国人做过基因分析。几位系谱学爱好者建立了一个叫GEDmatch的网站,人人都可以自由上传自己的基因分析图谱到这个网站上。几年之内,GEDmatch便成为了一个庞大的基因图谱数据库。

一个孩子与父母各自有50%的基因一致,与祖父母有25%的基因一致,与曾祖父母有12.5%的基因一致。对许多熟谙基因分析的系谱学家看来,扫一眼两个人的基因图谱,看有多少一致,就能判断出他们的亲缘关系。

于是,许多被领养的人都将自己的基因图谱上传到GEDmatch,希望请志愿者帮助他们对比分析基因图谱,找到亲生父母。当然,被领养者的亲生父母正好也上传自己的基因图谱的概率是极小的。但是,只要找到哪怕仅有1%或2%相似的基因图谱,就说明两人祖上有联系,可以由此开始追溯。

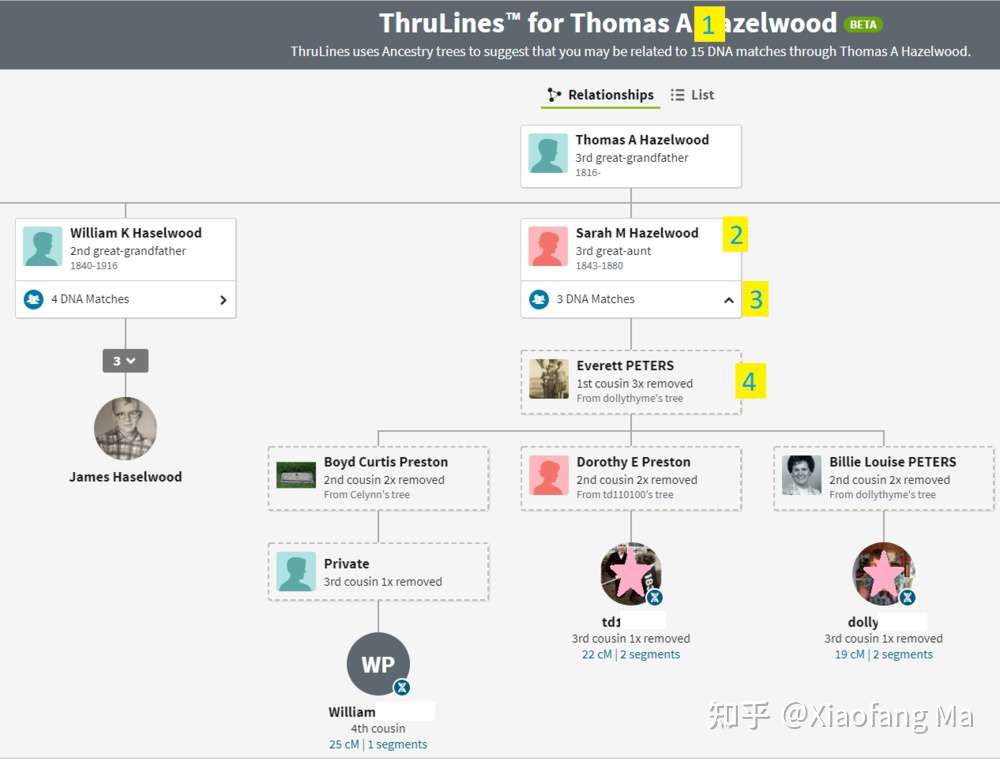

CeCe是GEDmatch志愿者中的佼佼者。每当拿到一个被领养者的基因图谱,她便进入数据库搜索与这个图谱有任何一致之处的其它图谱,然后追根溯源,找到两个图谱持有人的共同祖先。再从这个共同祖先出发,追踪他/她的所有后代。这个方法虽然繁琐,但不会出错,因为被领养者的父/母必在这些后代之中。

因为做过基因分析的美国人越来越多,研究者认为,现在60%祖上来自欧洲的美国人都可以通过类似这样的基因追溯确定身份。他们还认为,按照现在的趋势,这个概率不久将达到100%。

CeCe通过基因图谱找人的本领引起了警方的关注。事实上,联邦调查局及司法部也一直在研究基因系谱分析,但他们的本领似乎还比不上半路出家、自学成才的CeCe。

1987年,一对从加拿大到美国西雅图购物的情侣被残忍杀害。警察一直没能抓住凶手。他们跟踪了上千条线索,每一条线索到头来都是死路。凶手留下了DNA,但和警方DNA数据库中的任何样本都不相符。

随着DNA分析技术的进步,美国司法部建立了通过DNA样本侧写罪犯外表的DNA实验室。2016年,西雅图警方将凶手的DNA样本送去分析,得到一个对凶手发色、眼睛颜色和肤色的细致描述,但依然无法根据这个描述锁定凶手。

2018年,司法部DNA实验室获得批准,请CeCe来分析凶手的DNA样本。CeCe采用了帮人搜寻亲生父母一样的方法,在基因图谱数据库中查询、追溯和这个样本有一致之处的基因谱图。仅仅用了两个小时,她就确定了凶手的身份,将他的名字告知警方。一宗30年的悬案就此真相大白。

此后,CeCe又帮助警方用同样的方法破了许多陈年旧案。现在,她在DNA实验室领导一个系谱学小组,自2018年以来已经帮忙侦破了150多起案子。

但是,用基因分析破案目前面对着一个难题,那就是隐私问题。一个人的基因图谱属于个人隐私,而且就算他将自己的基因图谱上传到GEDmatch之类的网站,也不代表他同意警方将其用来搜寻罪犯。

因此,美国司法部在2019年出台了一些相关指导条例,比如联邦调查员不能偷偷将嫌疑人的DNA样本上传到商业基因数据库进行对比,也不能用欺骗的方式让嫌疑人的亲属提供DNA样本。通过基因图谱分析得到的结果只能作为参考,不能作为逮捕嫌疑人的唯一证据。

而GEDmatch则更新了网站用户协议,用户在上传基因图谱前可以自主选择是否愿意将自己的图谱用于犯罪调查。目前100多万用户中,有50万选择了愿意。

仅仅这样依然无法完全解决用基因分析破案的隐私问题。因为你上传的基因图谱不仅代表了你自己——它代表了50%你的父亲,50%你的母亲,10%你的叔叔或阿姨,3%你的堂兄或表妹,1%某个你根本不都认识的远亲。你愿意公开自己的基因图谱用于破案,他们可未必愿意。

这样的问题恐怕一时半会儿无法解决。但对于CeCe,以及许多像她一样的系谱学家和爱好者来说,只要基因图谱分析对人们有用,不管是找出家族历史八卦,还是追踪凶手,那就继续干下去吧!

公众号:NotesofTheNewYorker