Watch And Learn

by

Tad Friend

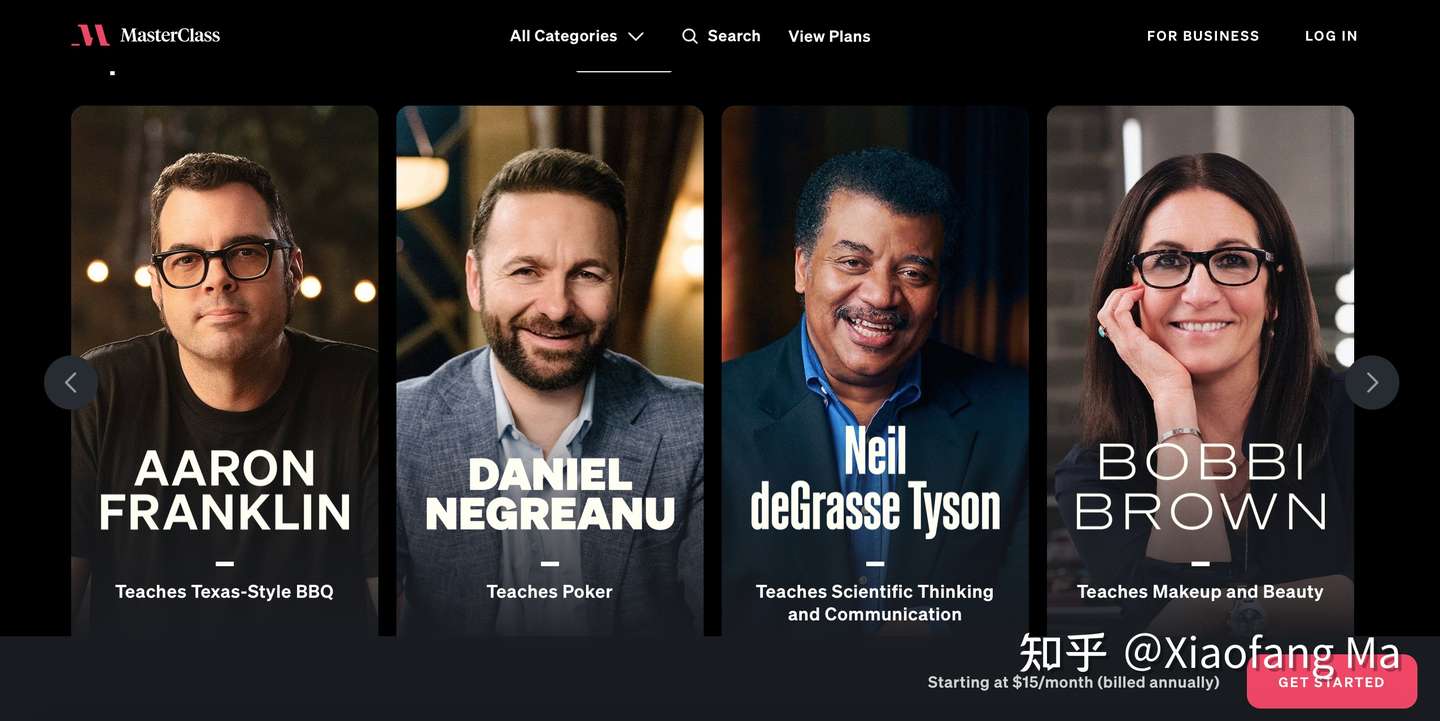

第一次打开http://masterclass.com的首页,我有些小小的吃惊和激动。之前听别人说这个网站提供“大师(Master)”教授在线课程,我并不以为意,心想不过是又一家搞噱头的在线教育平台罢了。

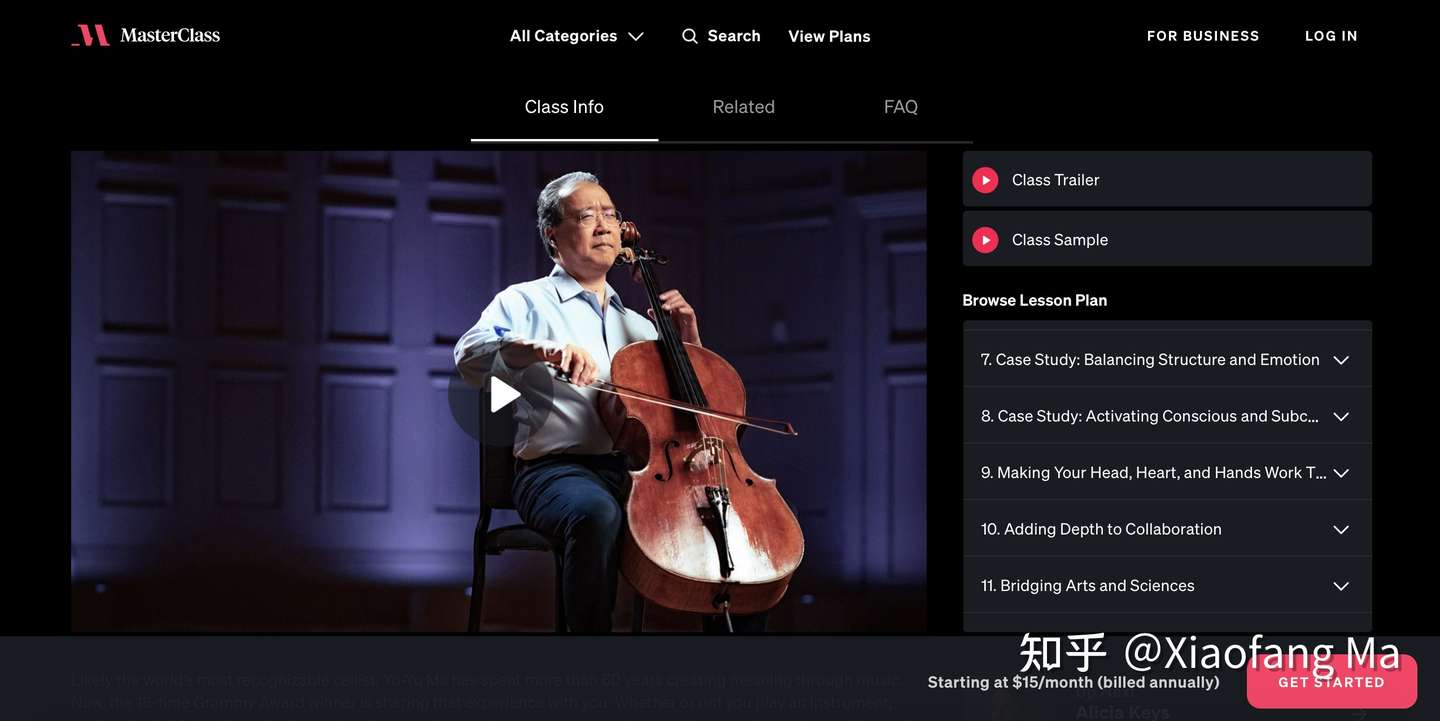

但是打开首页,赫然出现了尼尔盖曼来教你怎么讲好一个故事,詹姆斯喀麦隆教你拍电影,还有戈登拉姆齐教你做他出名的惠灵顿牛排,才知道“大师”这个宣传语还真不算噱头。

我大概是去年年初听说MasterClass这个网站的,现在,它已然成为了全美最火的成人在线教育平台,登上了本期的《纽约客》。

MasterClass的主要用户是被称为“CAT”的人群——有好奇心(curious),有抱负(aspiring),三十多岁(thirty something)的成年人。据调查,CAT人群最想学习三样东西:一些能激发生活热情的事物;一些实用的生活技能;以及宝贵的人生经验。这三样,MasterClass都不缺。

MasterClass网站2015年上线,当时只有三门课程:达斯汀霍夫曼教表演,詹姆斯帕特森教写作,以及小威廉姆斯教网球,一门课90美元。上线第一天,只有150个人买课,害得网站创始人回家大哭一场。不过,大师上课的名人效应很快就引来了更多用户。

现在MasterClass网站上有300多门课,分为八类,分别是艺术与娱乐、家庭与生活方式、商业、写作、厨艺、音乐、设计与时尚,以及体育与游戏。销售方式也从单项课程购买变成了付费订阅制。每月15美元,一年起订,你就可以任意观看所有课程。

如果说前两年MasterClass还比较小众的话,疫情给了它一个机会。这一年多来,它的订阅用户数量增长了十倍,达到了150多万。亚马逊、微软、谷歌、苹果等公司都为他们的员工购买了订阅服务。

MasterClass的用户不仅数量增长快,而且相当稳定。在众多订阅制内容网站中,它的续订率相当之高。一年订阅期结束后,有52%的用户选择了续订。

不用说,MasterClass吸引用户的第一卖点当然是名人效应,但不仅于此。互联网发展到今天,已经不是随便哪个名人说点什么就能得到公众持续关注了。MasterClass在选择“大师”和制作课程上都下了许多功夫。

比如就选择“大师”来说,MasterClass团队设定的一项标准是,要找让听课的人觉得“没准我有一天也能成为他”的人。比如一门篮球技术课,他们没有找“大鲨鱼”奥尼尔,而是请来身材相对瘦弱的斯蒂芬库里,因为奥尼尔让人望尘莫及,库里更像一个普通人可以模仿的对象。

另一项标准是大师本人的名声以及他/她教授的课程主题能为MasterClass吸引来多少新用户。MasterClass已经请来了许多各行各业的名人,正在谈的还有更多,比如沃伦巴菲特、埃隆马斯克等等,甚至连教皇和伊丽莎白女王都在他们的梦想名单上。

课程主题也很重要,有时候甚至比大师本人的名气更有吸引力。MasterClass排名前十的热门课程中,最受欢迎的就是一位不那么重量级大师的课程——前FBI人质谈判专家Chris Voss教你如何谈判协商。Voss讲授了许多立马可以运用到实践中的谈话小技巧,吸引了40多万名听课者。

选到好的授课者只是第一步。就好像做菜仅仅有好食材还不够,还需要精心烹饪。MasterClass的课程制作相当考究。拍摄剪辑一门课的成本不低于75万美元。其中付给大师的授课费相对占的比例并不大,大约在10万美元左右。

剩下的65万美元全部投入制作。比如为剧作家David Mamet拍摄课程,制作团队就搭建了一个和Mamet平时写作的小木屋一模一样的场景。为作家Walter Mosley拍摄时,他们在他周围摆放了6000本书;给音乐家Questlove布置场景则用了一万张唱片。

高品质的制作让MasterClass团队能更容易说服名人来自己的网站上开课。有些名人自己本来就是MasterClass的订阅用户,然后萌生了也来开课的想法,比如华裔小说家谭恩美和诺贝尔和平奖得主马拉拉。

MasterClass给予名人们畅所欲言的自由度也吸引了他们。电影导演Spike Lee在他的课中直言“美国建立在屠杀原住民和奴隶制的基础上”;动物学家珍妮古道尔则批评了从Fiji瓶装水,到人类生育太多,到整个贪婪物质的现代西方文化。

MasterClass的成功建立在这样的构想上:跟随大师学习,你也能成为大师。在很多MasterClass的课程里,你都会听到授课者强调每个人都有成为作家、艺术家或者领导者的天赋。这本来就是制作团队在拍摄时要求他们提到的重点。

实际上,不管是大师、用户还是制作团队,都知道仅仅看几个小时的课程是不足以让任何人成为大师的。学习的一万小时定律,或者说十年定律早就众所周知:一个人需要至少10年的训练才能在某一个专业领域成为高手。

但对业余时间不用来看Netflix,不用来泡酒吧,不用来打游戏的CAT人群来说,看MasterClass的课程就算不能让自己成为大师,至少也是一种更加有追求的消磨时间的方式。

和其它在线教育平台不一样,MasterClass教授的不是某种特定的技能或手艺,而是对某个行业、某种技能或手艺的热情与梦想。看几个小时的大师课,自己就能成为大师吗?不可能。但是有希望成为大师吗?MasterClass告诉你,希望永远是有的。

公众号:NotesofTheNewYorker