上周在《时代》杂志上看到一篇文章,讲荷兰首都阿姆斯特丹正采用“甜甜圈经济学(Doughnut Economy)”的概念定义城市经济发展。我对经济学不太感冒,甜甜圈倒是喜欢的。读完文章,觉得这个概念挺有趣,简单介绍给大家。

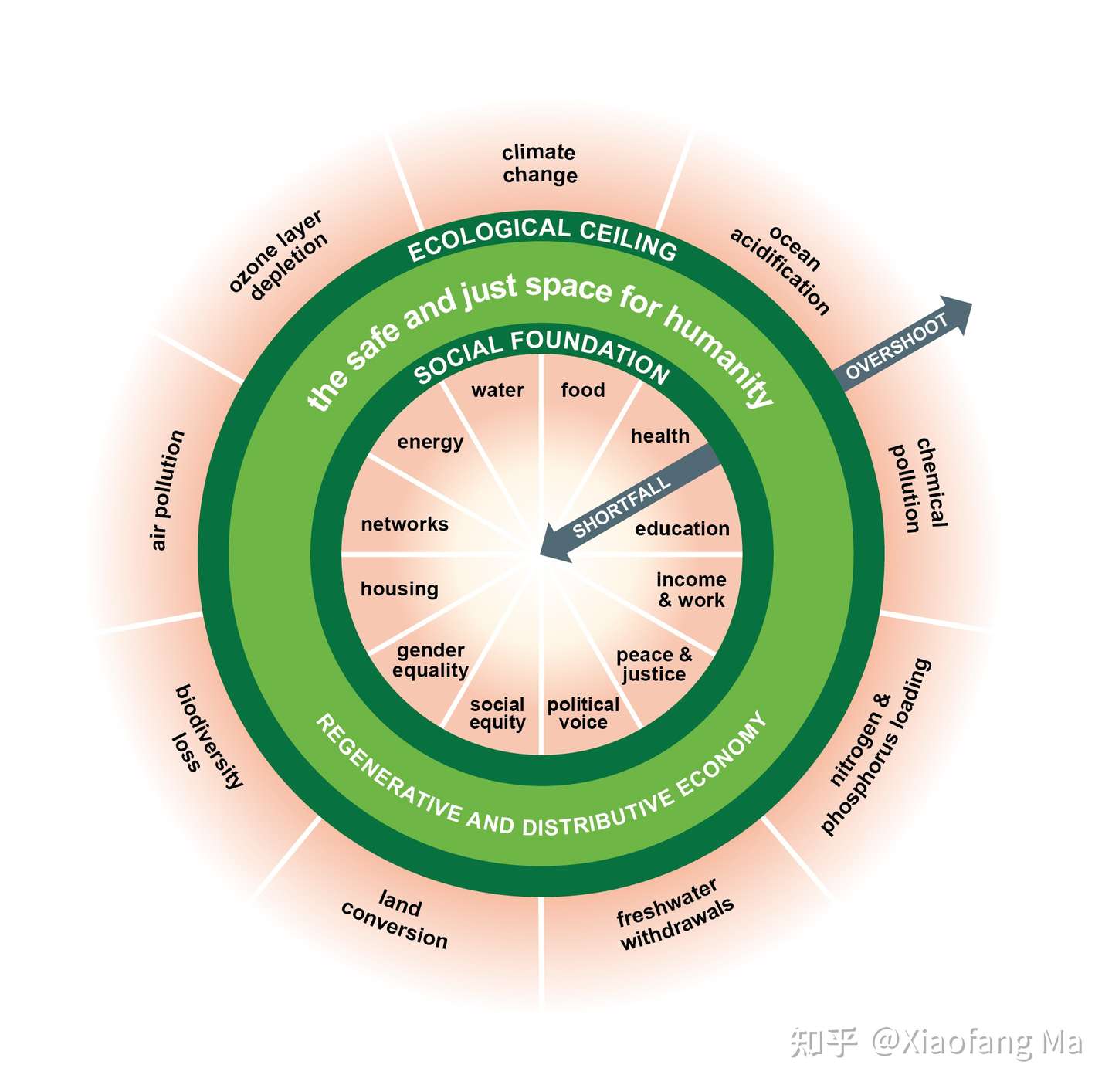

什么是甜甜圈经济学?与其用语言描述,不如看图比较直观。它就是上图这样由内外两个环形成的一个圈,一个嫩绿色的甜甜圈。

内环是“社会基础(social foundation)”,即各类满足个人生活基本需求和权利的因素。包括食物、水、能源、网络、住房、工作收入、教育、医疗、性别平等、社会平等,以及政治话语权。

外环是“生态天花板(Ecological Ceiling)”,即一旦被破环,将对人类生存造成不可逆转伤害的环境因素。包括气候变化、海洋酸化、化学污染、氮磷负荷物污染、淡水减少、土地转换、生物多样化流失、空气污染和臭氧层破坏。

甜甜圈经济学很简单,就是把经济增长控制在内外环形成的绿色“甜甜圈”里,保证经济增长满足人的基本需求,但不致于冲破生态天花板,破坏地球环境。

甜甜圈经济学是英国经济学家凯特·雷沃斯(Kate Raworth)几十年来思考所得。1990年,当她还在牛津大学念经济学本科时,雷沃斯就对课堂内容特别不满,她觉得教授讲的都是几十年前,甚至几百年前的老观念,跟不上当代世界的发展。

雷沃斯认为,大多数国家依然单纯用GDP增长来衡量经济发展是否成功,是不科学的。GDP这个概念本身就有许多不足之处,何况一味追求GDP增长只会导致地球资源终被耗尽。现代政府的经济目标应该是带领社会进入甜甜圈,而不是让GDP永无止境的向上爬。

今天,人类的生活正越发两极分化。富国的居民生活优越,但大都建立在国家经济发展突破了外环生态天花板的基础上。而穷国的人,还活在甜甜圈中心的空洞里,连内环社会基础的边都没够上。各个国家如此,同个国家的不同地区也是如此。

甜甜圈经济学,就是让富国降低生活水平,更多考虑环境因素;让穷国继续增长GDP(但不应把GDP增长看做唯一衡量经济成功的标志),提高居民生活水平。最终,所有人都在甜甜圈里相会。

颇有一些城市对甜甜圈经济学感兴趣,阿姆斯特丹就是其中之一。这里的市政管理者决定,实行任何措施都要考虑它能不能把经济增长控制在“甜甜圈”里面。

比如在二十年前,阿姆斯特丹和许多城市一样,衡量住房建设的标准是造得越快越好。现在他们宁可选择工期更漫长,但不会损害野生动植物生存环境的建设方式。

又比如说,受疫情影响荷兰全国封闭,电脑成了工作交流的主要渠道。阿姆斯特丹市政府决定给没有电脑的市民发电脑。他们没有采购新产品,而是从市民那里收集了3500台坏旧电脑,翻新维修后发给需要的人。

当地市政管理者和市民普遍认为,甜甜圈经济学让城市生活更美了。不过,阿姆斯特丹十分富庶,又一向走在自由主义前列。其它城市能否像它一样力图活在甜甜圈里,还真不好说。在受到一些人拥护的同时,甜甜圈经济学也遭致了许多批评。

有人认为甜甜圈经济学没办法像主要目标就是增长的资本主义一样,将成百上千万人从贫困中解脱;另一些人则批评这个模型脱离政治和意识形态,不可能根本解决环境问题。

还有经济学家说,除非人类改变本性,否则不可能在现实中施行甜甜圈经济学。只有等到人类“奇迹般地”不拿自己的状况和别人相比较,也不真正关心财富和收入的那一天,世界才有望进入甜甜圈。

甜甜圈能让我们的生活更甜吗?虽然还很难说。但我仍然挺喜欢这个理论。首先是因为它承认对穷人来说,发展GDP提高生活水平仍然排在第一位。不像一些太理想化的想法,关注环境而完全抛开了人。

其次嘛,是它让我由社会而想到了个人。对一个人来说,如果已经不愁吃穿,有一定经济基础,那么追求无限的财富增长不仅难以令人满足,说不定还会带来诸多烦恼。

经济发展的甜甜圈太理论化,离我们身边的世界有点远。但或许,可以尝试给自己画一个甜甜圈?某些是必要的,某些是无须追求甚至不能越界的。在这样的圈里生活,大概真的会更甜蜜。

当然,要活在个人的甜甜圈里,也需要一个人能“奇迹般地”不拿自己的状况和别人相比较,也不真正关心财富和收入。还是很难吧?

公众号:NotesofTheNewYorker

没有评论:

发表评论