The Skeleton Lake

by

Douglas Preston

这一期封面是一颗小怪物进化树,可爱到让我想把它撕下来装框挂墙上。这一期里我喜欢的故事也正好与基因传承有那么点关系,只是和可爱的封面不同,它是一个不幸且没有结局的故事。

说到基因,我经常在电视或网上瞄到基因测试广告,发现中美两国的广告有一个好玩的不同点。

中国广告推荐用基因测试来了解自己的健康风险,美国广告则喜欢强调通过基因测试找出自己的祖源和种族构成。看来美国确实是个纯粹的移民国家,族群混杂,这方面的需求比较强烈。

检测完基因,发现自己的老祖宗竟然来自地球上遥远的另一方,不免会给人一些有趣的遐想,但真实的故事通常没那么美丽。

基因学家和人类学家分析基因来研究人类的起源、进化和传承。他们发现,基因背后总隐藏着许多丑陋的现实,比如流散、侵略、强奸、杀戮。

哈佛大学基因学家大卫·莱克(David Reich)的实验室是研究古人类基因的权威,他们测定了来自全球各地的一万多具古尸的DNA序列,目标是在五年时间内创建一个全世界人类迁徙和族群分布的地图。

去年,莱克带领一个超过百人的研究团队分析了270具在伊比利亚半岛上发现的古尸。伊比利亚半岛位于欧洲西南部,是今天的西班牙、葡萄牙等国所在地。

考古研究早就发现,在公元前2500年到2000年左右,西欧和中欧地区兴起了一股新的艺术和文化风潮。考古学家用“文化扩散(cultural diffusion)”来解释这个现象,意思是邻近地区更发达的陶艺、金工等工艺逐渐传播开来,也带来新的宗教信仰和文化。

可是,那时候的伊比利亚人的基因却讲述了一个完全不同的故事。莱克说,它是外人入侵留下的基因伤痕。

基因分析发现,伊比利亚本地人种的Y染色体完全被另一个种类的Y染色体取代。只有男性才有Y染色体,由父亲传给儿子,所以这现象说明伊比利亚本地人种的男性遗传在当时完全断绝了。

莱克推测,很有可能是入侵的外人杀死了包括婴儿在内的所有男性,即使偶有幸存者也没能留下后代。虽然仍有60%的本地人基因流传下来,但都来自女性,说明女性没有被杀,却可能遭遇了大规模的强奸。

这些入侵的外人,即现在伊比利亚半岛上占据主流的Y基因的拥有者,是颜那亚人(Yamnaya)。

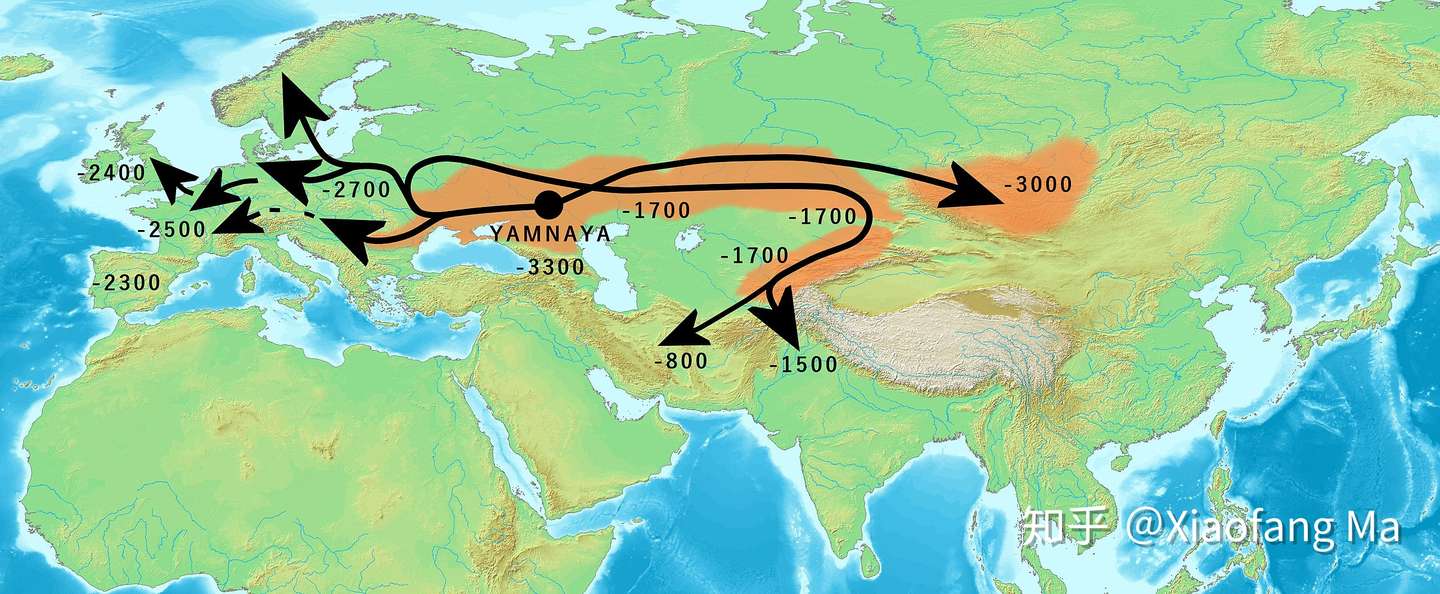

颜那亚约在5000年前兴起,分布在黑海和里海北部。他们会制造轮子和驯养马匹,日渐强大,向西朝欧洲扩张,也向东迁往印度。如今大部分欧洲语言和某些南亚语言的源头都是颜那亚语。

考古学家早就清楚颜那亚文化的扩散,但在进行基因分析前,他们从未意识到扩散的过程这样残酷。直到今天,几乎所有西欧男性的基因里都含有很大一部分颜那亚人的基因,说明当时的暴力扩散多么广泛。

多年后,拥有颜那亚人基因的后代们又干出了同样的事。西班牙在美洲新大陆上同样以暴力、杀戮和瘟疫征服当地土著。现代中美洲和南美洲人的基因里融合了大量欧洲人的基因与土著居民的基因,而欧洲人的基因几乎都来自于欧洲男性。

美国黑人也是如此。一个美国黑人的基因平均来说,有80%来自非洲,20%来自欧洲。而在这20%的欧洲基因里,又有80%属于欧洲男性。基因默默证明着当初白人奴隶主对黑人女奴的性强势关系。

基因检测能证实许多历史与考古学上的问题,但也因它产生了更多问题,比如说这个故事的主题——喜马拉雅山冰川湖畔尸骨的未解之谜。或者说,基因检测让这个谜更加扑朔迷离。

1942年冬天,喜马拉雅山脉海拔5020米的Roopkund湖边,一位森林管理员发现了几百具白骨。夏日冰雪化去后,透过清澈的湖水可以看到湖底还有更多白骨。从最近的人类居住地走到Roopkund湖少说也要花上5天时间,为什么有这么多人葬身于此?

山下的一座村庄里,倒是流传着这么一个故事。位于喜马拉雅山脉的楠达德维峰(Nanda Devi)是印度第二高峰,据说它是雪山神女帕尔瓦蒂(Parvati)的化身。通向它的朝圣路是全印度最长、最危险的路途之一,而其中最险峻的一段就在Roopkund湖上方的一道山脊上。

故事说,某个王国的国王和王后走这条路去朝拜雪山神女。国王生性耽于享乐,随队带了大批宫廷舞者和乐师,违背了朝圣的传统。雪山神女非常愤怒,便制造了一场风暴,将整支朝圣队伍从山脊上刮倒,卷进了湖里。

2005年,国家地理频道拍摄了一部关于这个湖的纪录片,邀请一组专家取回一些白骨进行详细分析。他们估计整个区域大约有300到700具尸骨,包括男人、女人和小孩,年龄大部分在18到35岁之间。尸骨附近还发现了一些皮拖鞋、阳伞碎片和贝壳手镯。

阳伞和手镯是印度教朝圣者的典型装备,所以专家们认为这些尸骨都是朝圣者。通过DNA分析和碳年代测定,他们的最终结论是,在公元800年左右,一群朝圣者在湖上方的山脊遇上了暴风雪,跌入山下的湖中。这个结论完美契合当地传说,湖中尸骨之谜看似得到了解决。

但在去年,这个结论被莱克推翻了。他带领的团队分析了38具湖畔尸骨的基因,发现可以将这些尸骨分为三组。A组的基因是典型的南亚印度人;C组只有一具尸骨,是东南亚人;而B组的结果最神奇,它们(有男有女)的基因不仅不属于印度,连亚洲人种都不是。

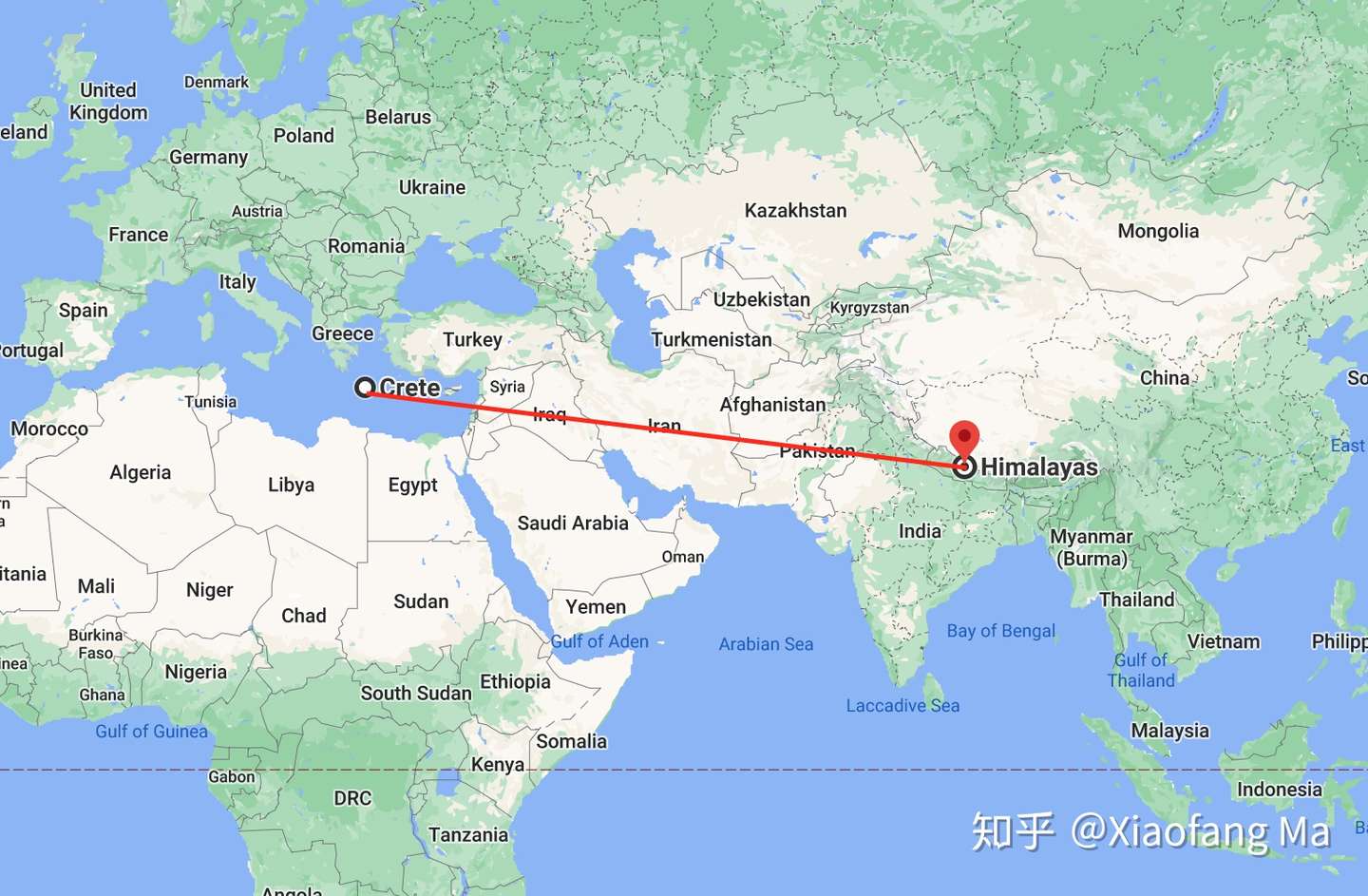

莱克团队将B组尸骨的基因和全球各地现代人类的基因对比,发现最近似的是希腊岛屿克里特岛上的人的基因。虽然不足以肯定这些尸骨是克里特人,但明显表示他们来自爱琴海地区。

他们还分析了这些尸骨的骨质成分。主食是面粉、燕麦和大米(被称为C3类饮食)的人,与主食是粟米(C4类饮食)的人相比,骨质中的碳同位素比例有差异。分析发现,A组同时吃C3和C4类,是典型的印度饮食;B组主要吃C3类,是典型的地中海饮食。

碳年代测定则显示,这些尸骨死亡的时间不一致。A组分散死于公元700年到950年之间的三到四次事故中。B组死亡的时间要晚得多,大约在1650年到1950年间,最有可能是18世纪。C组,也就是唯一的东南亚人,和B组死于同一时期。

B组尸骨一共有14具,占分析总量的三分之一还多。虽然湖畔尸骨收集得不够系统,但哪怕采用最低的估计数据——300具尸骨——的三分之一来计算,也说明至少有100个欧洲人爬进了喜马拉雅深山,最后葬身于高山雪原中。

按理说,这么大规模的欧洲人团队到过这里,当地人应该会有记忆,并通过一代一代的故事流传下来,何况18世纪离现在并不算太久。但当地传说里找不到一点近似的痕迹,历史文献更是毫无记载。

尸骨的基因可以被分析研究,但我们可能永远都没法弄明白,这些来自地中海的旅行者为什么要跋涉千万里来到喜马拉雅山脉地区,为什么要爬上巍峨险峻、空气稀薄的高山,又为什么最终死在遥远的异国他乡。

我在开头说过,这是一个不幸且没有结局的故事。读了以后心里空荡荡的,没有平常看完一个有头有尾的故事的满足感。

但不知为什么,这个故事又特别吸引我。我总是忍不住去想这些千里迢迢而来的旅行者。他们曾经的世界是如葡萄酒一般的爱琴海,是絮绕在身边的地中海薰风与柠檬香。

当他们置身于喜马拉雅山脉如刀子般的烈风中,放眼望去只看到荒芜的碎石巨砾,以及如寒冰一般的冰川湖,心里是怎样的感受呢?他们为什么要离开家乡,来到这个如外星球一般陌生的世界呢?

我们也许有一天能知道答案,也许永远不能。

公众号:NotesofTheNewYorker

没有评论:

发表评论