【本期《纽约客》上的四篇文章,不知为什么我觉得读下来都没有感觉。反倒是《大西洋月刊》上的这篇比较对我胃口,所以就写写这个主题啦。】

我非常喜欢卡尔维诺的《看不见的城市》。在那本书里,他假借马可波罗之口,描述了形形色色的城市与居住在城中的人。卡尔维诺笔下的城市很神奇,比如用一张网悬在深渊之上的城市;也很荒诞,比如死者与生者在地下地上各自生活的城市。但从神奇与荒诞中,你总能发现每一座现实中的城市的影子,以及生活在现实城市中的人的影子。

我在城市出生长大,不管平时多向往田园的宁静,感怀自然的壮丽,叫我完全离开城市生活,恐怕不可能。只有城市才是完全属于人类的产物,所以人类,至少大部分人类,也天然属于城市。

我一直觉得,城市是人类想象力达到极致的造物。卡尔维诺那些轻盈的城市、欲望的城市、记忆的城市、符号的城市,就建在想象力的塔尖上。想象力让每一座城市独一无二。纽约和伦敦都聚集着金钱与艺术,但各有各的个性;京都和佛罗伦萨都流传着历史的积淀,但各有各的气质。

在这一期的《大西洋月刊》里,我读到了另一种对城市的形容:“城市是灾难的孩子”。作者说,自然和人为的灾难从古至今都在塑造着世界上最伟大的城市,现代城市所提供的舒适和享受都来自曾经的灾难。

确实,想象力塑造的城市很美好,但或许会太过轻盈,就像卡尔维诺写的悬挂在网上的街巷;而从灾难中再生的城市一定实实在在。《大西洋月刊》的这篇文章讲了三个灾难造就城市的故事。

伦敦与公共卫生

19世纪的英国,工业革命方兴未艾,一座座英伦都市生机勃勃,却也污秽肮脏。英国人典雅又高傲,但说到处理自己的排泄物,似乎就只会两手一摊。

如果穿越时空回到那个年代的英国城市,一定要非常小心,因为到处都充斥着人类和动物的屎尿。这些携带着不知多少细菌的臭气弹腐烂在城市马路中央,融合在每一条水渠与河流当中。

除了要小心无所不在的排泄物,穿越时空者还得当心疾病。各种传染病在英伦各大都市里轮番上阵,以至于大城市居民的平均预期寿命只有26岁。

1832年,伦敦爆发了一场霍乱,造成至少3000人死亡。一位名叫埃德温·查德威克(Edwin Chadwick)的年轻官员决定系统调查城市卫生状况,找出传染病横行的根源。

1842年,查德威克发表了一份调查报告。他发现脏水是导致霍乱横行的主要原因,于是建议政府改善供水系统,并且成立地区委员会负责清理人和牲畜的排泄物。

传染病在城市频频爆发造成的压力逼迫英国政府必须做出应对,1848年,英国通过了公共卫生法以及清除排泄物与防治疾病法。铺砌好的石头或泥沙路代替了满是水坑的土路;专门委员会为居民提供清洁饮用水并处理污水。伦敦就此改头换面,开始有了现代城市的样子。

芝加哥与摩天大楼

1871年,芝加哥西南边的一座谷仓着了火,据说是因为一头母牛踢倒了油灯。芝加哥被称为“风城”,而当时城中三分之二的建筑都是木制,对火来说,这是一座最好的游戏场。大火燃了三天三夜,芝加哥最繁华的商业区被烧得一点不剩。

但是,芝加哥复苏的速度就跟大火肆虐的速度一样快。火被扑灭后,市民们立刻投入重建。到19世纪末,芝加哥的人口比大火前翻了3倍,达到了一百万人。在被火夷平的商业区,竖起了许多摩天大楼,让它成了当时世界上独一无二的高楼都会。

摩天大楼几乎是每一座现代城市的标配,而芝加哥就是摩天大楼的起源地。大火为规划全新的城区腾空了土地,而且由于主要商业区被烧毁,所以居民们决心投入大量资金将这块地方建得比原来更好。

为了防止火灾再次发生,人们弃用木材,改用其它防火材料。随着新技术的发展降低钢铁成本,钢材成为了建筑主流。钢筋铁骨的楼房不仅防火还能承重,可以建得更高。

火灾后的城市重建工程吸引了大批雄心勃勃的年轻建筑师,他们互相竞争比赛,看谁能将楼建的更高。1885年,建筑师威廉·勒巴隆·詹尼(William LeBaron Jenny)在芝加哥中心修建了一座42米高、10层楼的建筑,是世界上第一座摩天大楼。

从此以后,芝加哥的土地上竖起了越来越多的高楼,率先成为了一座二十世纪的摩登都市,再也看不出一丝丝火灾前那座木头城的影子。

纽约与地下设施

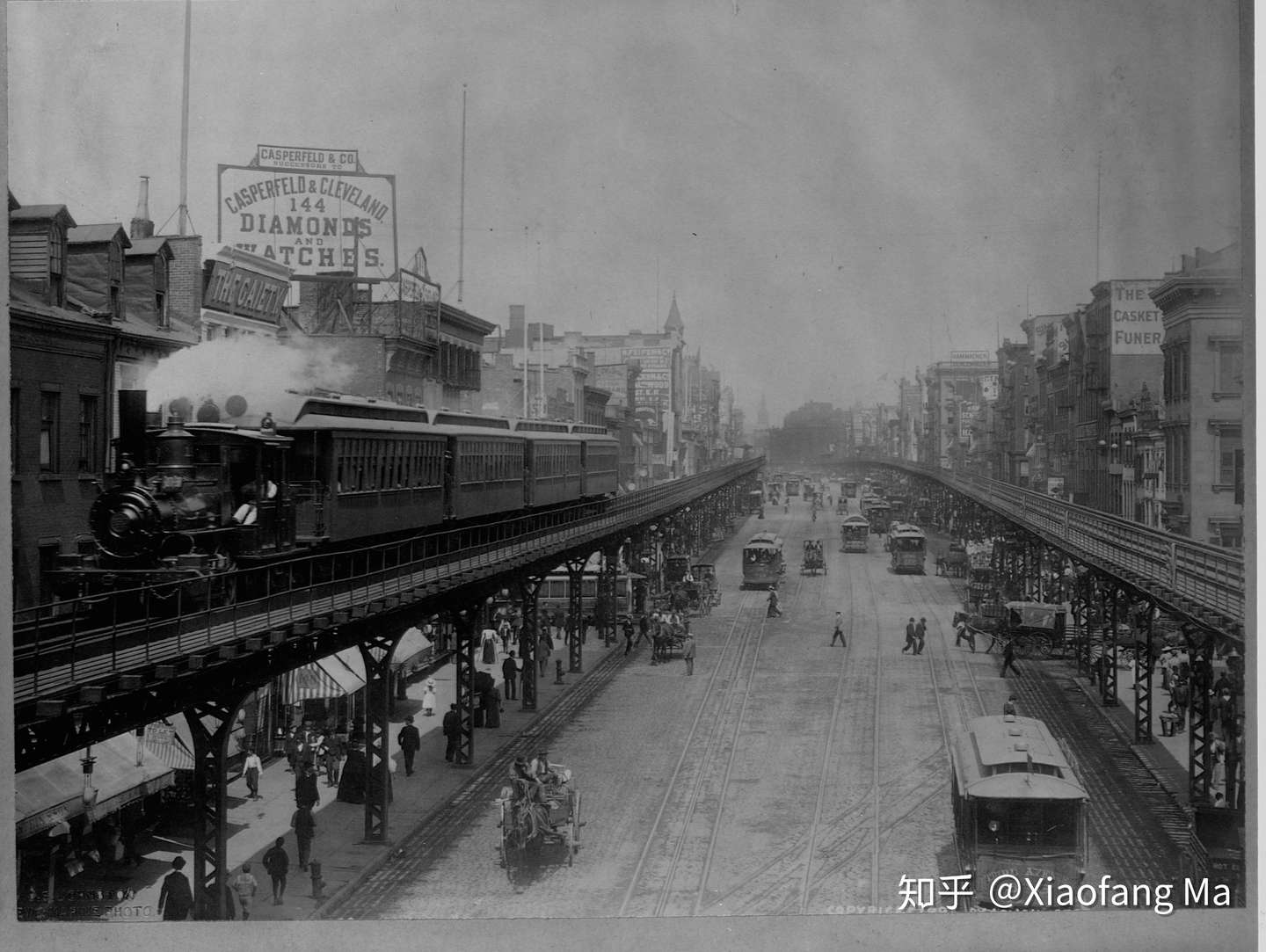

19世纪末的纽约是一座蒸汽朋克的都市丛林。高架轨道蒸汽机车往来穿行于街区之间,哐当哐当的声响飘过路人的头顶;路边林立的电线杆柱子连接起纵横交错的电缆,将天空分割成七零八落的小块。

1888年3月,一场风暴袭击了纽约,有些地方的积雪高达1.5米厚,风卷着雪团翻飞在半空中。轨道车停滞了,电力系统完蛋了,一切人类活动都消失了踪迹,原本喧嚷繁忙的纽约一片死寂。

这场突如其来的风暴让纽约人意识到,要让城市能在无论什么天气情况下都正常运作,唯一的方法就是把主要运作设施搬到地下。

1889年,纽约市政府给了电报、电话和电力公司90天时间,让它们拆除所有地上设施,转移到地下。被转移到地下后,这些设施的维护成本大大降低,纽约城的天空也第一次完整地连接了起来。

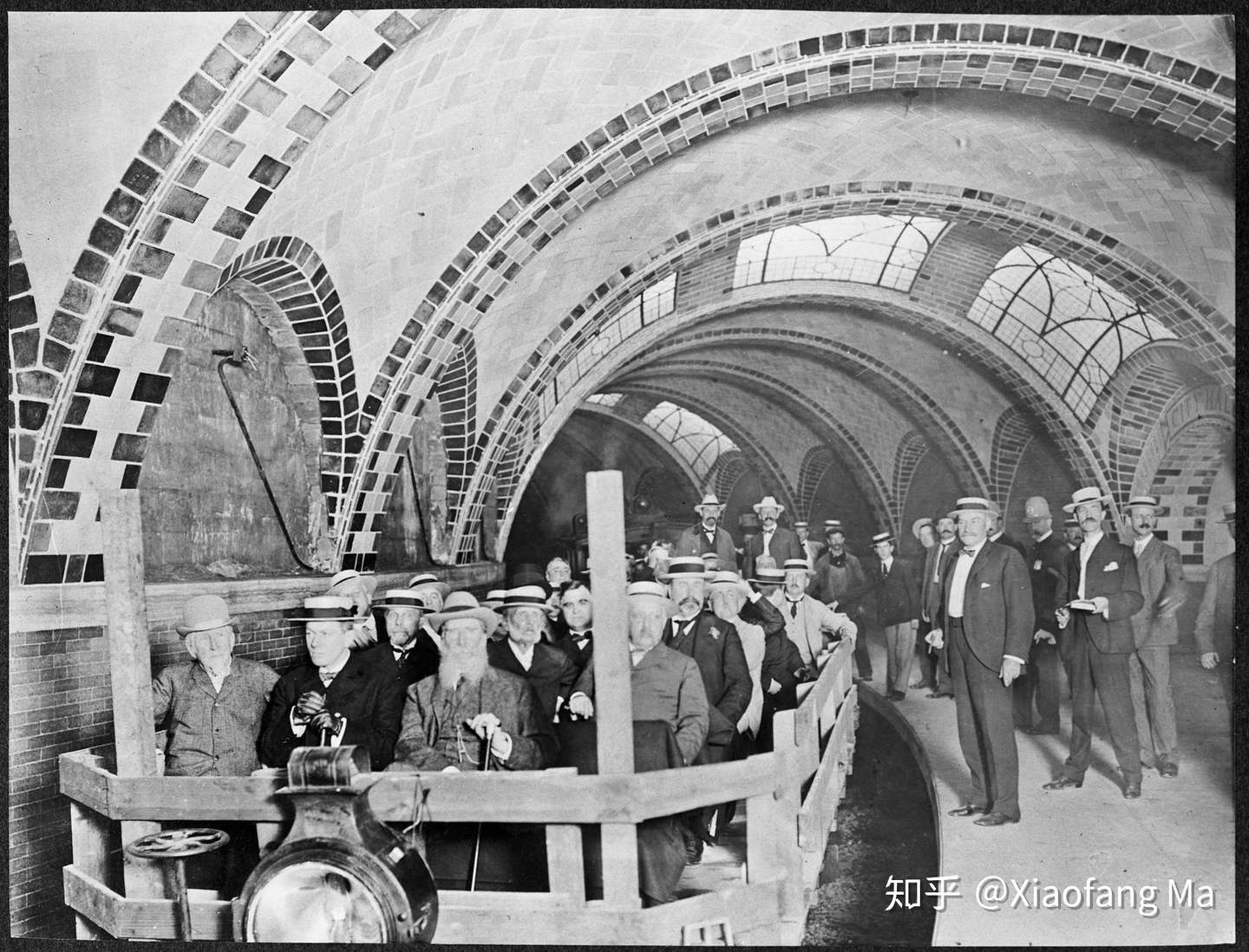

早在几十年前,伦敦就有了地下铁,但直到这场风暴过后,纽约人才下决心建设地铁。1904年10月,纽约的第一条地铁轨道通车。几个月之后,又一场大风雪侵袭了纽约,但这一次,地铁照常运行,人人生活如常。

如果可以,当然没人选择主动经历灾难,但时间漫长,总会有种种问题发生。就像伦敦、芝加哥与纽约所经历的一样,灾难唤醒浑浑噩噩的城市,强迫城市中的人面对问题,想出全新的解决之道。

长久住在城市中间,每天经过同样的街道,眼看同样的居民楼和商店街,会让人忘了城市本身是一种多么神奇的造物。或许要把视角放得像卡尔维诺一样高,才能感受城市。

还记得住在上海时,我常常经过内环高架。傍晚时分,夕阳斜斜射出的光束给屋顶的海洋笼罩上一层暖黄的轻烟。浦东那一带高架两侧的高楼较少,能让人一眼望到暮霭沉沉的天边,直到最远的地平线上,依然有楼房的影子海市蜃楼般挂在半空。

不知为什么,每次看到这幅景象,我的心里总会涌起一种望见大海般的悸动。城市自然无法与大海相提并论,但它似乎同样是某种伟大的存在,沉淀着流转的时间里千千万万人的故事,让人感觉自身的渺小,也感觉身为这伟大存在其中一分子的怆然。

没有评论:

发表评论