Built on Sand

By

Ruth Margalit

《纽约客》以前有篇文章讲古希腊的雕像原本都是彩色的,那篇文章颠覆了我一直以来对洁白神圣的古希腊雕像的观感。(Xiaofang Ma:Oct.29 2018 少了美,多了真,彩色才是古希腊罗马雕塑的本来面目)这篇文章讲的是考证《圣经》中的大卫王是否存在。虽然说不上颠覆,我觉得也是蛮有意思的话题。

根据《圣经》记载,大约公元前10世纪左右,相当于我国的西周时期,在现代以色列的这块土地上有一座古以色列国。这个王国只有三代统治者,分别是扫罗、大卫和所罗门。虽然它存在时间短暂,但势力强大,甚至可以用“帝国(empire)”来称呼。

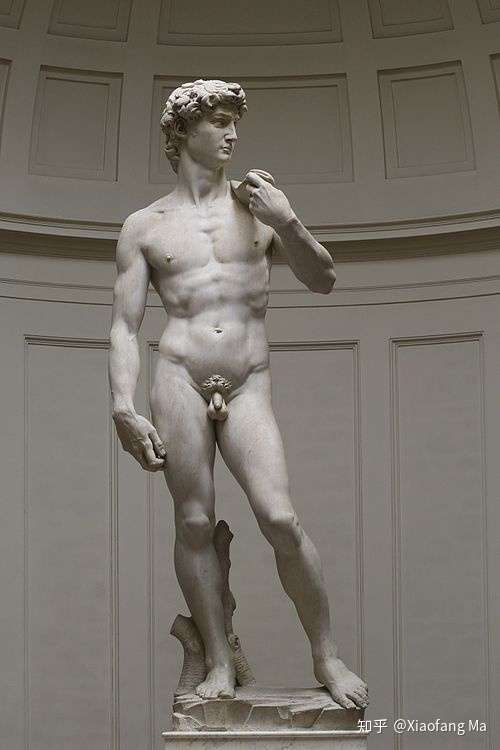

大卫是古以色列国的第二任国王。他少年时代用石头打死巨人歌利亚,从此一举成名。坐上王位后,他战功赫赫,统一了强大而富有的以色列王国。米卡朗基罗雕刻的大卫像,描绘的就是大卫准备向歌利亚扔石头的时刻。

对不熟悉宗教的现代人来说,大卫的儿子所罗门可能比他老爸更有名,主要是因为好多小说电影电视游戏里都提到过“所罗门的宝藏”这个传说。据说所罗门接过大卫的担子,在耶路撒冷建造了圣殿和王宫,把以色列整治得更加强大。

大卫王是否小时候就能打死巨人,他统治的古以色列国是否满载黄金和宝藏,相信大部分人根本不关心。就好像问同样生活在公元前10世纪的周穆王是否乘着八匹骏马拉的车去见了西王母,当个故事听听就好,who cares?

但是,有些人就是care。对他们来说,大卫王是否真实存在过,其意义非同小可。

首先是《圣经》的信徒们。

有两派比较极端的看待《圣经》的观点,一派叫“maximalists(最大化主义者)”,他们坚信经书中一字一句都是事实;另一派叫“minimalist(最小化主义者)”,他们认为《圣经》基本就是一部神话。

对前者来说,要证明《圣经》讲的都是事实,最好能找出对应的考古遗迹。但《圣经》中那些上古时代的记载,根本没有佐证。你叫考古学家上哪儿去寻觅伊甸园的旧址,诺亚方舟的残骸,或者摩西跋涉留下的足迹呢?

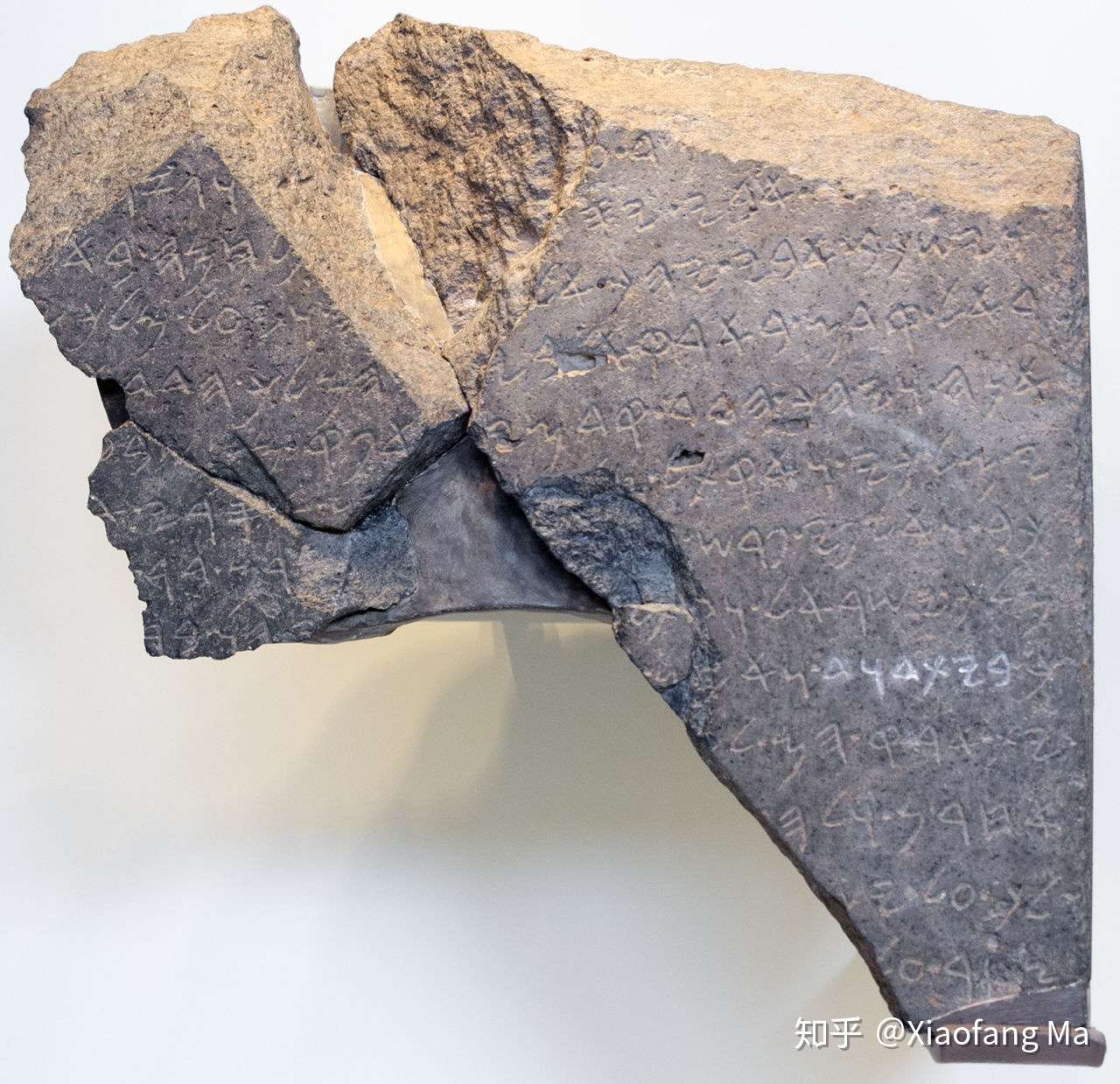

而大卫王,是他们抓住的能说明《圣经》记载真实性的一个基点。1993年,一位考古学家在叙利亚边境发现了一块公元前9世纪的玄武岩残片,上面刻着“大卫家(House of David)”这几个文字。这被认为是大卫王在历史上确有其人的实证。

其次是以色列这个国家。

虽然考古是一门关于过去的学科,但它却常常牵扯进现实的纠葛中。几千年前大卫王建立的古以色列国,被视为现代以色列在这块土地上名正言顺立国的历史依据。

以色列首任总理本-古里安曾说,考古学可以展示犹太民族的历史在这个国家的延续。他手下的传奇将军雅丁在建国后,就转型成了考古学家。

1955年,雅丁在以色列古城米吉多和夏琐都发掘出了造型相似的城门建筑,而《圣经》正好提到过所罗门王在这几个城市修建过城墙。因此,雅丁认为这是古以色列国存在于此的实证。

但是,尽管有这些零零碎碎的证据,以及信徒的坚持,仍然有许多人提出质疑。古以色列国的时代距今已有3000多年了,久远得足够后人编织各种神话,也足够历史的尘埃湮没一切痕迹,模糊时间的界限。

Israel Finkelstein是一位考古学教授。他对《圣经》记载中的古以色列国能够如此强大感到非常困惑。公元前10世纪,北非到西亚一带经历了严重的区域干旱,让这一地区其它的古老文明都一蹶不振。凭什么在以色列这块一直被忽视的土地上突然出现了一个强大的帝国?

Finkelstein花了一年时间研究雅丁当年发掘过的米吉多古城,他越是深入研究就越觉得奇怪:雅丁断定古城中最主要的考古地层属于所罗门时代,但是这个地层中发掘出的许多建筑物特征明明和另外一个已经确定年代较晚的遗迹更为相似。

Finkelstein认为,雅丁在米吉多发掘的主要考古地层应该属于公元前9世纪,比传说中古以色列国的时代晚了100年。古城中的宫殿和建筑遗址是另一个王国留下的,不再昭彰着大卫王和所罗门王的辉煌。

他和他在以色列特拉维夫大学考古系的同事进一步推论,《圣经》的记载没有任何事实基础,而是一部逃难到耶路撒冷的难民们为了建立共同的身份认同,汇编出来的故事。有什么可以证明大卫王确实存在过吗?什么也没有。

不用说,Finkelstein的结论激起了极大争议,甚至有学术期刊一度宣布不再接受他的论文。他的说法确实有点极端,但是吧,我觉得,现实世界有个不太好的倾向:只有先提出极端的观点,才有希望驱动别人关注和改变。

考古学家Yosef Garfinkel就是Finkelstein的反对者,他一直在进行考古发掘,致力于证明古以色列王国的存在。Garfinkel在耶路撒冷西边20英里的一处遗迹发掘了一座古城,其中出土了一些橄榄核。年代鉴定显示,这些橄榄核来自公元前1050年到前970年,正好是古以色列国的时代。

虽然没有更多证据,但Garfinkel确信这座古城是大卫王的遗迹。不过他也部分接受了Finkelstein的说法,承认古以色列国不可能像《圣经》里赞美的那么富强。

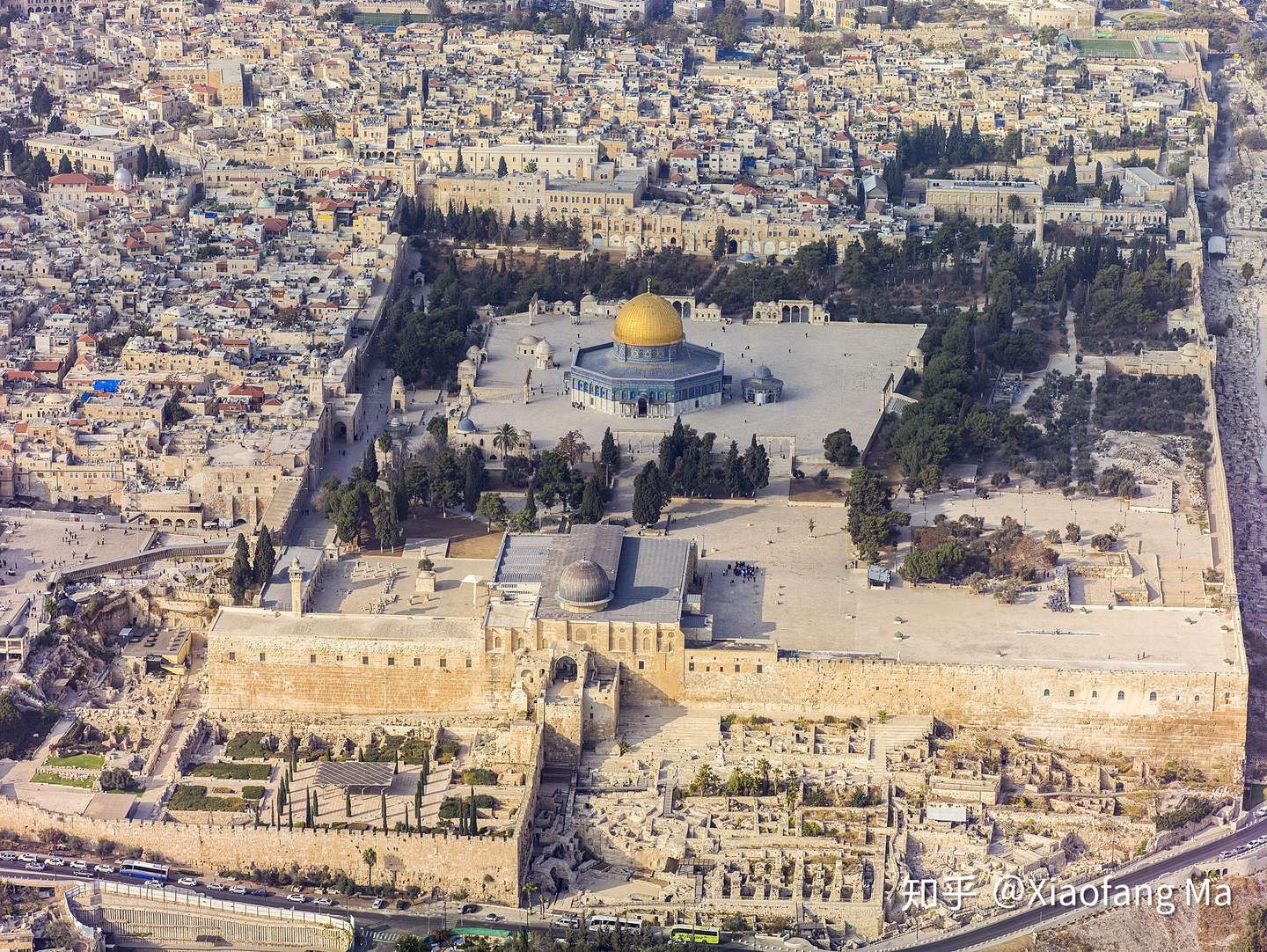

Garfinkel说,大卫王可能只统治着包括耶路撒冷等几个城市在内的一小片地域。在这块土地上,他逐渐建立起了一个有税收制度和宫廷书记员的王国。至于为什么不能找到更多证据,是因为传说中他和儿子所罗门修建的宫廷、圣殿以及他们的墓地都位于耶路撒冷的圣地——圣殿山的地下。

圣殿山是耶路撒冷最神圣的地方,坐落着著名的哭墙,以及伊斯兰教的宗教圣地圆顶清真寺和阿克萨清真寺,所以不可能在这里进行任何考古发掘,也就没法验证考古学家的推测了。

有意思的是,一些有宗教投资背景的发掘者,确实根据《圣经》记载的大卫宫廷位置,在圣殿山南面发掘出了一些古代建筑遗迹。那里现在被称为大卫城,每年吸引数百万人前来参观,但实际上并没有证据表明它就是大卫的城池。

大卫和他的古以色列国究竟存在吗?目前又有考古学家提出了一种新的构想。在数千年前的以色列,大卫是一位游牧之王,他有华美的帐篷,成群的牛羊。他的麾下拥有大批人马,控制着从约旦到塞浦路斯的贸易通路。

大卫从没有建造过宫殿,他拥有的是一座座流动的城池。这样的城池辉煌灿烂,丝毫不输给石筑砖砌的城市。但是,一旦这个游牧之国分崩离析,只需要几代人的时间,它的一切痕迹就都被抹去,只剩下模糊的记忆。

记忆渐渐变成故事,故事再变成传说。结果直到今天,人们还在试图从传说中提取往昔的记忆,寻找那无处可觅的大卫王。

公众号:NotesofTheNewYorker