Hello, Darkness

by Mark Singer

70多岁的David Milch被确诊患上阿兹海默症,已有四年时间了。

阿兹海默症,一般俗称“老年痴呆症”。美国阿兹海默症协会将其病程分为早、中、晚三期,Milch处于中期。他没法单独应付日常生活,记不住过去的事,时而弄不清自己在何时何地。

但是,他没有停止工作。Milch是一名成功的电视剧编剧。对他这样的脑力工作者来说,患上阿兹海默症无疑是最残酷的判决。但他拒绝屈服于这个判决。

Milch在1980年代初进入编剧行业。在此之前,他在耶鲁大学教授写作,曾参与美国文学史的编辑。熟读霍桑、爱伦坡、马克吐温等名家的作品,Milch笔下的每一个荧屏人物都复杂而有个性。他被公认为美国电视剧行业最富原创力和创作智慧的编剧之一。

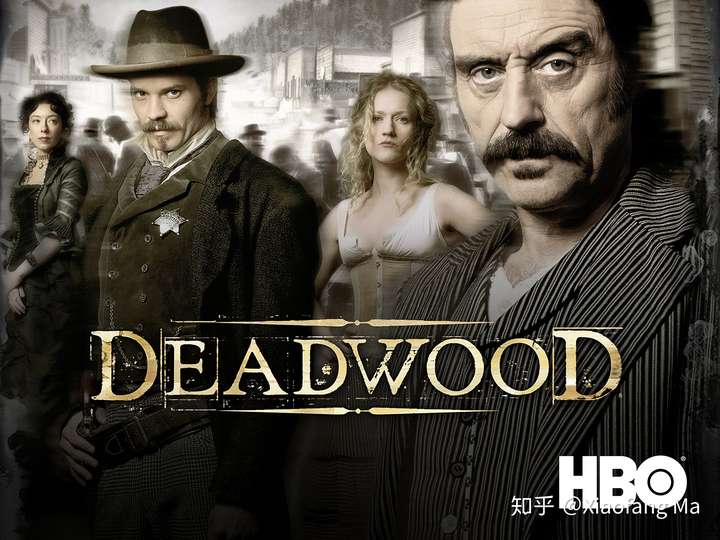

Milch最有名的一部剧是HBO在2004年推出的《朽木(Deadwood)》。这部剧讲述的是1870年代,在被淘金热席卷的美国西部,发生在达科他州朽木镇的故事。许多评论家都将它推选为Milch最好的作品。

《朽木》基于真实历史改编。在动笔前,Milch花了两年时间,研究有关当时当地的各种历史资料。他笔下的人物像是活生生从19世纪的美国西部走出来的。

《朽木》赢得了一大批忠实粉丝,也让人们见识到Milch的编剧功底。但是,它没能达到HBO管理层所期望的收视率。2006年,在《朽木》第三季开播时,HBO宣布砍掉这部剧。

虽然《朽木》结束了,但HBO对Milch的编剧功底充满信心。他在接下来的十年间参与了许多新剧的创作。就在今年,他还执笔编写了HBO热门探案剧《真探(True Detective)》中的一集。

Milch从《朽木》以及《纽约重案组》等剧挣到了超过1亿美元财富。可他挣得多,花得更多。从2001年到2011年,他在赛马和赌球上输了差不多2500万美元。

直到妻子Rita从他们的财富经理那里得知一切,Milch才停止赌博。为了还他们欠美国国税局的500万美元,Milch和Rita卖掉了名下的两栋房子,Rita还卖掉了她的大部分首饰。

2013年末,当Milch正在纽约拍摄一部新剧的试映集时,他发现自己的记忆时不时会混淆不清。他有时记不住把车停在了哪儿,有时要在脑中苦苦搜索熟悉的名字和词汇。他曾经在社交场合游刃有余,现在却害怕成为众人注意力的中心。

2015年初,他被确诊为患有阿兹海默症。Milch接受了这一事实。但接受并不意味着屈服于现实。他知道,如果停止写作,只会加速失去自我的步伐。当然,经济压力也让他必须坚持工作。

生病前,Milch通常清晨4点半就起床工作,现在他的一天则从9点半或10点开始。他把自家车库改建成工作室,与两位写作助理一道编写剧本。

Milch的剧本通常有大量铺垫和复杂的故事线,但现在的他很难完整记忆自己写下的片段。所以,他每天的工作都从重读前一天的作品开始。

之后,Milch会和助理共同商讨接下来的片段。他主要把握剧本的结构和方向,由助理负责具体修辞。如果一切顺利的话,到午饭时分,就能完成一场完全是Milch风格的对话场景。

在Milch被确诊患上阿兹海默症后不久,HBO管理层终于同意制作电影版的《朽木》。这个消息让许多苦苦期盼数年的粉丝大为兴奋。

《朽木》的电影剧本自然还是由Milch担纲。他花了两年时间,在阿兹海默症和心脏病的困扰下,写出了这部剧本。这个月31日,《朽木》电影版将在HBO首播。

现在,Milch还在进行两个写作项目,一个是为HBO写作的8集电视剧剧本,一个是他的回忆录。他说,阿兹海默症剥夺了许多,但也给予了他一样东西,那就是“持续不断的紧迫感”。

在患上阿兹海默症的这几年里,Milch说,自己终于明白了衰老的意义。

他说,衰老是一系列的让步,以及你自身与这些让步的和解。衰老是一个不断调整自身认知的过程。你一天天的明白,自己还可以做什么,不能再做什么。

阿兹海默症让衰老的感受更为痛切。每一天,Milch都发现自己又失去了一些能力。以前轻而易举的事,现在做起来举步维艰。他的世界越来越小,能做的事越来越少。

每早起床,Milch都会想起那首经典的《寂静之声(The Sound of Science)》。眼睁睁看着病症的阴影一天天越来越大,“Hello,darkness,my old friend(你好,黑暗,我的老朋友)”是他每日的开场白。

但是,Milch说,要想生活下去,就必须学着去接受疾病、衰老与生活。他说,他知道自己的时间不会太多,但不愿用责备和痛苦来限制,或是亵渎,这所剩无几的时间。

他说,他准许(permit)自己相信,从家庭和工作中,自己依然有可能拥有真正的快乐和满足。

【我觉得“permit”这个词用得很好,原话是“I permit myself a belief that there is possible for me a genuine happiness and fulfillment in my family and the work I do.”】

Milch非常喜欢罗伯特·佩恩·沃伦(Robert Penn Warren,被誉为二十世纪后半叶最重要的美国诗人)的一首诗《给我讲一个故事(Tell Me a Story)》。

几十年来,在课堂上,在工作室中,在私人聚会里,在接受采访时,他都会念起这首诗。他相信,时间是每个故事的最终主题。

Tell me a story.

In this century, and moment, of mania,

Tell me a story.

Make it a story of great distances, and starlight.

The name of the story will be Time,

But you must not pronounce its name.

Tell me a story of deep delight.

(给我讲一个故事吧。

在这世纪,在狂热的此刻,

给我讲一个故事。

讲一个故事,有关漫漫长路,和迢迢星光。

故事的名字将是时间,

但你千万别说出这个名字。

给我讲一个故事,有关深深的喜悦。)

【没找到这诗的中文版本,我随手翻的,仅供参考。】

这两年《纽约客》刊发过好几篇有关阿兹海默症的文章和小说。想想看,这确实是一种非常可怕的疾病。

因为,如果只是体力上的衰退,或身体上的病痛,至少心灵依然可以带你超越肉体,翱翔天地。但如果心灵逐渐衰退,你会失去自己,失去作为你这个人的一切。

而且,阿兹海默症的发病原因尚不明确,即便脑力工作者如Milch这样的作家,也并不比一般人发病的概率更小。对于曾经以自己的智慧为傲,以脑力为生的人来说,患上这种病应该尤为不幸吧。

以前看过一本科幻小说《献给阿尔吉侬的花束》,书中主人公从白痴变成天才,最后智力又逐渐衰退。

那是一本特别悲伤,会把人看哭的小说。不知道阿兹海默症患者会不会就像小说主人公一样,一天天地,感觉到自己在向混沌倒退。

其实,如果已经处于混沌中,倒也还好,最怕就是这倒退的过程。像Milch这样,知道光明是什么样,知道自己曾经拥有,却看着黑暗一天天侵蚀生活,只能默默对它说一句“hello”,想一想多么可怕。

但是,Milch有他的许许多多作品。其它得了阿兹海默症的人,也有过他们充实丰满的人生。曾经拥有的,会被黑暗掩盖,但不会被抹去。他们讲好了他们的故事,剩下的,就交给时间吧。

公众号:NotesofTheNewYorker