去看了波士顿美术馆新办的弗里达画展。

说来惭愧,虽然自诩也算个半吊子艺术爱好者吧,但直到四年前,我都没听说过弗里达这个名字。

2015年,我去参观纽约现代艺术博物馆(MOMA)。趁周五晚上免费时段去的,人涌如潮。逛了三个小时,看了梵高、达利、蒙德里安,心情渐渐从“啊啊好美好伟大!”变成“怎么还没看完…...”。

博物馆逛到最后总是这样。腰酸腿痛,大脑麻木到僵化。我从一幅幅画前机械地迈腿掠过,心里盘算着待会去哪儿吃饭最好。

MOMA的画很多,很美。可是,在这时候的我眼里,它们只是一团团的线条、形状和色块。

所以,当我走过一幅画,又莫名其妙地倒回来,想停在它面前多看一眼的时候,我自己都觉得有点惊诧。

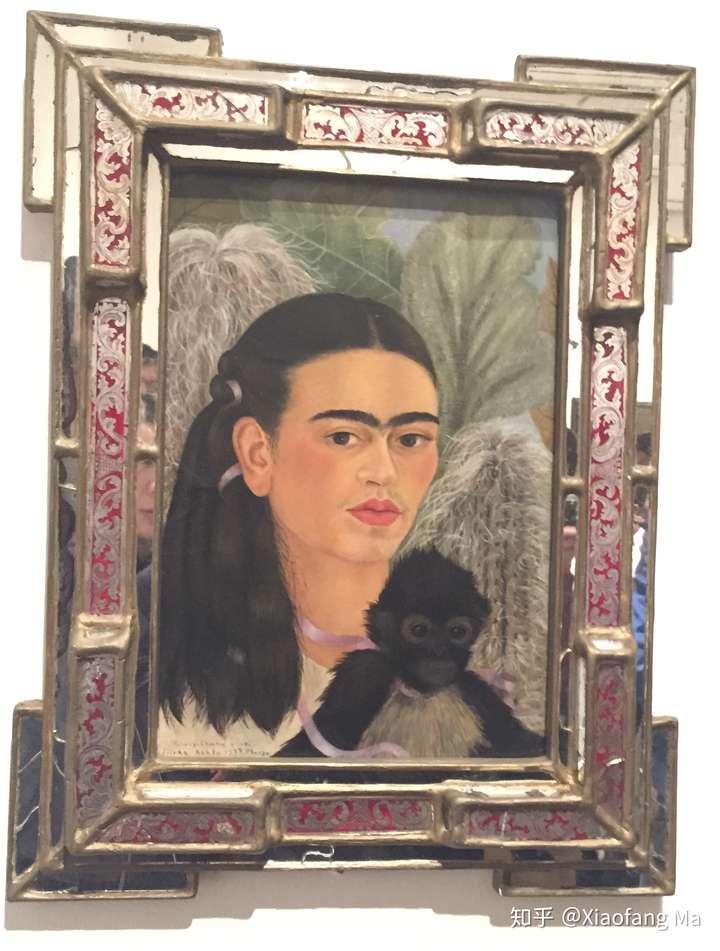

风格好独特的一幅人像!画中人似男似女,还带几分猴像(对不起弗里达,但这就是我当时的第一印象……),眼睛直勾勾地盯着某个地方。真实生活中的人不长这样吧?但它又确确实实给我“这是个(有灵魂的)真人”的感觉。

我喜欢朦胧柔和的线条与色彩,这幅画绝对不符合我的口味。但我就是莫名被它吸引住了。画中人并没在看我,我却无端端感觉自己的私人空间被它侵犯。看了看画家的名字,“Frida Kahlo”,记了下来。

回家Google一下,才知道原来这幅画的作者弗里达·卡罗,是来自墨西哥的著名女画家。也确认了,画中那个吸引我又让我觉得有些不爽的人,是女性,是弗里达自己。

2015年冬天,我计划去墨西哥旅游。做攻略的时候,再次碰到了弗里达这个名字。这次,她是和壁画家迭戈·里维拉一起出现的。我这才知道弗里达的故事,知道她总在忍受着车祸带来的身体病痛,和丈夫背叛带来的感情伤痛。

了解弗里达的经历过往,我有了一点儿模糊的感觉。关于她为什么这样详细地描绘她的连眉和小胡子,为什么画面色彩那么浓烈,却又那么压抑,为什么画里有那么多伤痛、死亡和救赎。

她的画,依然不是我喜欢的风格,但依然莫名地吸引着我。

这次看的波士顿美术馆弗里达画展,也在试图回答那些有关弗里达画作的“为什么”。展出中她的原作并不多,大部分展品试图通过还原当时墨西哥的艺术创作和文化背景,来诠释弗里达的绘画历程。

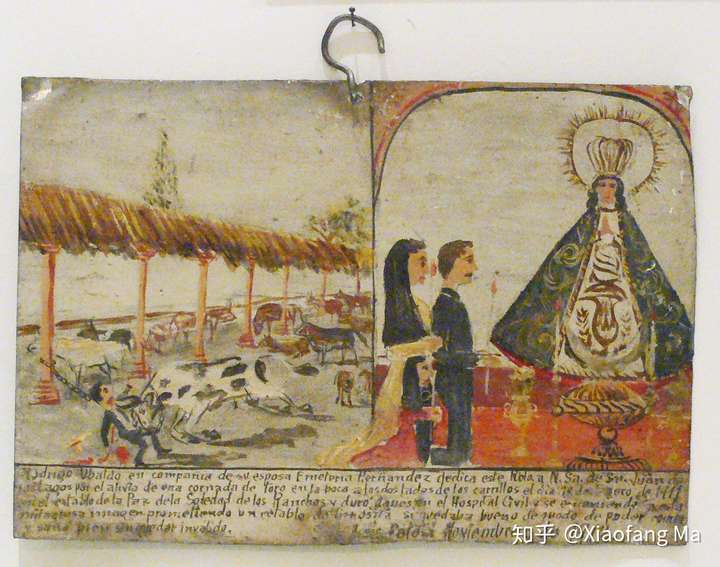

比如说,弗里达收集了数百幅“ex-voto painting”(没查到它的中文正式翻译名称,我姑且写成“还愿画”)。这些来自民间的绘画对她有着最深刻的艺术影响力。

【插一点背景知识,ex-voto指的是还愿用的贡品。这些贡品并不是金银财宝,而是各种各样的日常小东西。上供者还会附上几句话说明自己身上发生了什么奇迹,感谢神明保佑。这些贡品集中收藏在教堂或礼拜堂里,作为信仰的见证。】

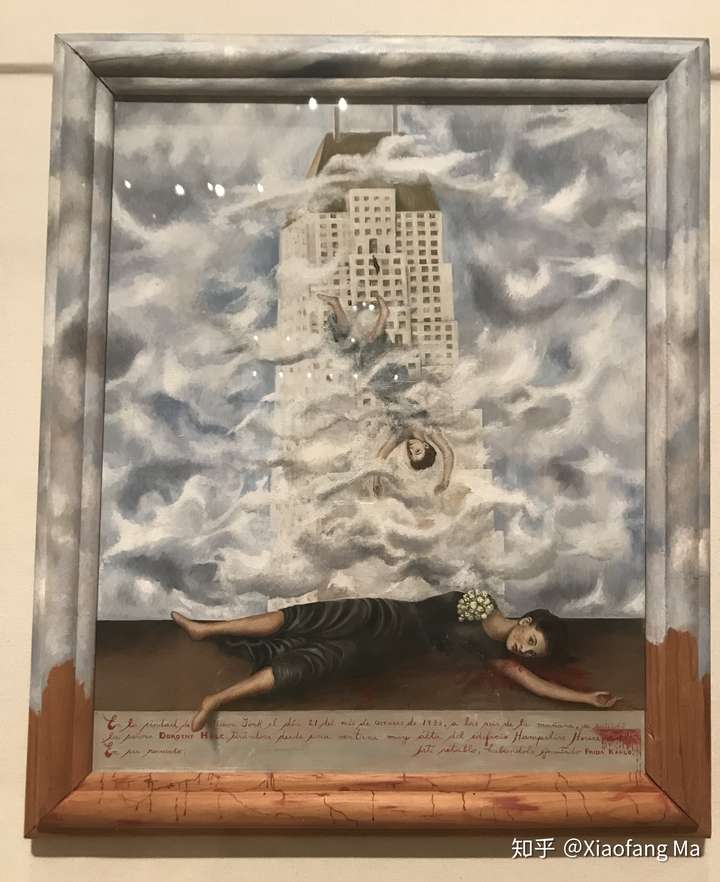

墨西哥的还愿画自成一派,大多描绘奇迹出现的时刻,以及许愿者对神明的感激。画面光怪陆离,把文字和图像,日常生活和神异奇景放在一起。在弗里达的画中,那些超越日常生活的元素,就可能是还愿画带来的灵感。

和还愿画一样,展览中展出的墨西哥本土服饰、民间雕塑以及同时代其它画家画作,也是弗里达创作的生命力来源。那些鲜明浓艳的色彩、夸张饱满的造型,那些充满野性的花朵、树木、野兽,那些反复出现的骷髅和死亡意象,在弗里达的作品里都能一窥其踪迹。

还有照片展出呢。有弗里达和迭戈在30年代第一次去纽约的照片。在那些照片里,她以“迭戈的妻子”的身份存在,看起来美丽又迷茫。有她去世几十年后,生前居所的照片。照片里当然没有她,只有她用过的拐杖、药瓶、溅满血迹的衣裳、浴室里悬挂的斯大林画像。

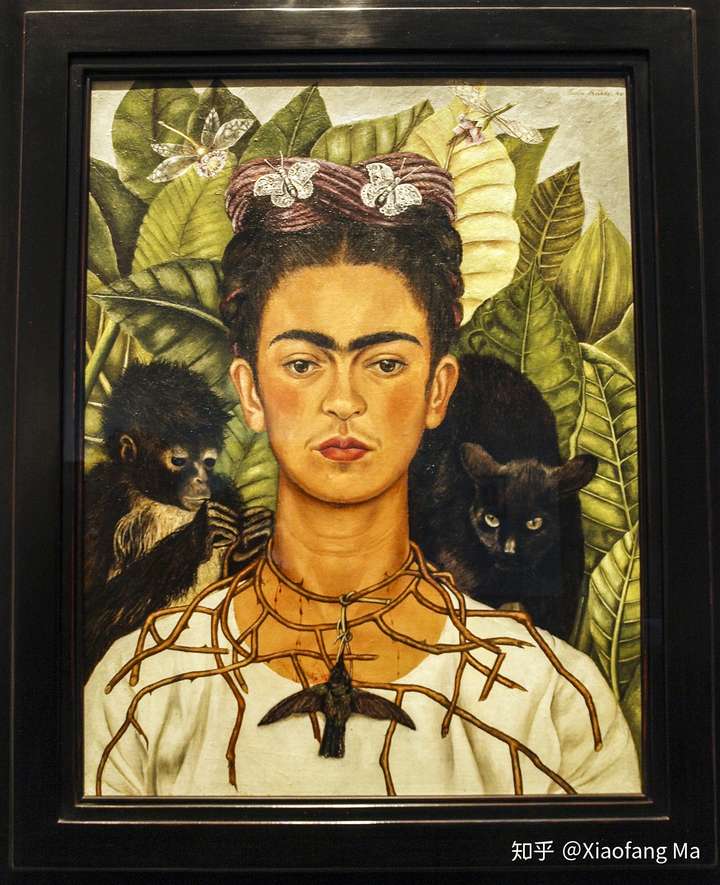

照片看得让人有些害怕。在这些长久封存的物件里,似乎弗里达孤独的游魂尚在徘徊。因为身体原因,弗里达常常过着与世人隔绝的生活。她的创作60%都是自画像,“我画自画像,因为我常独处,也因为我是我自己最了解的主题。”

和2015年时相比,现在的我总算是对弗里达多了一点点认识。但是,我依然不喜欢她的画。

可是,每次看到她的画,就像在MOMA第一次看到她的那副画时一样,不喜欢,却又不由自主地被她吸引。

弗里达的画让我感觉好直接、好大胆、好富有侵略性。不不,这完全不是我的风格。但在博物馆长长的画廊里,她的画就是要在一堆画中跳出来,让人不可能忽略其存在。

即使不喜欢,我也必须承认,弗里达的画,值得花一点时间和功夫,去了解、去欣赏。

如果只了解自己喜欢的事物,只欣赏自己赞同的美,生活大概只会越来越狭窄,直到完全没有扩展和成长的空间吧。

弗里达教会我,喜欢和欣赏是两回事。

不喜欢,也可以欣赏别样的美。

公众号:NotesofTheNewYorker

没有评论:

发表评论