刚看完《坏血——一个硅谷巨头的秘密与谎言》,讲曾经的硅谷明星创业公司Theranos及创始人Elizabeth Holmes的故事。想到自己以前在商学院念书时的经历,忍不住想写几句。

富有魅力的年轻女性创始人从斯坦福辍学创业,一手建立颠覆生物医疗检测行业的独角兽企业。

这个故事,简直处处都是爆点,可以写进硅谷创业教科书。没想到,有一天美梦会被戳破,Theranos的神话变成了一场笑话。

从《坏血》里的描述看来,Elizabeth最大的能耐之一,就是会造梦。她营造的第一个梦是她自己。

在Elizabeth的刻意包装下(她甚至改变了说话的声音!),她是19岁从斯坦福辍学的天才学生,是关怀人类医疗健康的创业者,是女性版本的乔布斯。

Elizabeth营造的第二个梦,是Theranos的核心技术:用一滴血就能轻松做几百项血液检测。

她很聪明,一举抓住现有行业的痛点,提出颠覆性的解决方式,用自身经历说故事,找到著名政商界人士和投资机构为她背书。

Elizabeth善于造梦,但她不善于实现那些梦。或许她本就不在意是否能够实现。如果事实不如她所愿,那就再编造一个新的梦,来代替事实。只要让旁人以为这些梦实现了就好。

反正,Elizabeth并不想真的成为改变世界的创业者。她想要的,只是将自己打造为旁人眼中“改变世界的创业者”的形象。她确实做到了。

创业本就是造梦的过程。只是有的人是真的心怀梦想,但更多的人,梦想是名利地位,创业只不过是达成手段之一。

在创业圈子里,所有的人都在造梦,那些不够真诚的人,往往造的梦听上去最大最美好。因为他们只想用梦换钱而已。

我在商学院上课的时候,有一个体会。每次期末做小组presentation,哪个组的想法特别新颖大胆,ppt特别流畅漂亮,得分就会高。至于那些想法是否实际,是否有足够数据支撑,倒不是关键。

和现实中的投资者一样,我发现商学院的老师们也特别喜欢“颠覆”、“搅局”这样的词。你只是做了一点改进?你打算采用保守策略?对不起,一上来你就输了一半。

我一直觉得,那种颠覆式、改变世界的创新,是极其稀有的。些许革新加上踏实做事,已经可以构成创业的基础。但这样的模式没有故事可讲,没有热点可引爆。

老师们最喜欢看到建立全新的观念、打破既有的模式,人人都要有信心做下一个Airbnb、Uber。大家好像都相信,人有多大胆,地有多大产。先造一个好梦最重要,怎么去实现可以存而不论、以待后续。

商学院如此风气,自然是源于现实。所有创业人都在造梦。为自己造梦,为投资者造梦。每一个梦,都力图比之前的更大、更特别,更多地赢得投资者的注意力。

这让我想到超级英雄电影。英雄对抗的邪恶势力越来越庞大,英雄的能力也越来越升级。早期的英雄只是铜头铁臂,现在的英雄一个人能摧毁一艘宇宙飞船。观众们永远想看到更厉害的英雄,对付更厉害的敌人。

电影这么拍是好看的。(虽然我有点担心,发展下去,以后的英雄能力莫非要一个人能摧毁一颗星球不成?)创业的梦造得太大,一旦破裂,带来的伤害或许比英雄们对抗的邪恶势力更可怕。

在商学院读了两年书,我惊恐地发现,商业领域最喜欢的人格——大胆地表述自己并不完全相信的话语,自信地许诺并没有把握一定可以实现的承诺——是我最不喜欢的。当然,即使我喜欢,我也没有那种能力。

虽然Elizabeth和她的Theranos是失败了,但我觉得,在创业圈子里还有大把大把和她一样,不顾一切造梦,不去想怎么实现,只想借此获得名利地位的人。在这个领域里,这样的人更有机会崭露头角,获取成功。

Theranos的倒下,大概可以让硅谷的投资者们暂时警醒一点。但是碰到下一个Elizabeth,下一个以颠覆行业的天才创业者形象出现的人,他们能不冲上去吗?

我觉得不能。

顺便说一句,以前在媒体工作时,经常和同事私下叫某些制片人是“大忽悠”。当时我觉得,这是媒体行业的特色。

等上了商学院,发现商学院培训的一大重点就是教你怎么忽悠,怎么忽悠显得更好、更真诚,等等(我至今也没学会……)。

后来慢慢发现,不管什么行业,哪怕是最要求脚踏实地的学术领域,会忽悠、会造梦,都是一项重要的技能。

拥有这项技能的人,在被拆穿之前,通常都活得很好。而且由于他们的梦编织得太大,卷入的人太多,波及的范围太广,往往越到后面,越不会被拆穿。

Elizabeth和她的Theranos会被拆穿,真的是因为各种各样的因素。有不少像她这样的人,最后是可以全身而退的。

就是这样。

【顺便说一下,2014年Theranos还如日中天时,我第一次知道这家公司,不知为什么就觉得不太靠谱。后来看了《纽约客》上对Elizabeth的报道,也不太喜欢这个人。可以说我的直觉非常准确吗?哈哈】

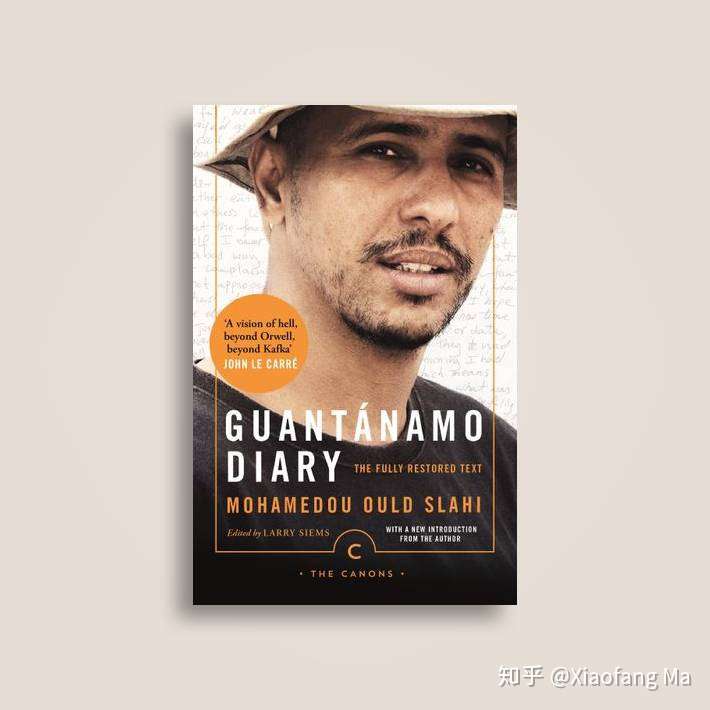

【最后再推荐一下《坏血》这本书。书里面细节很多,非常有趣,情节简直不输好莱坞大片,很期待它改编成的电影呢。】

公众号:NotesofTheNewYorker