Deception, Inc. By Adam Entous & Ronan Farrow

加州小城Tulare只有6000多居民,城中主要产业是奶制品。如果说,在这样一座小城中曾经开展过一场信息战,受过专业训练的以色列前特工们曾在这里兴风作浪,你相信吗?

再透露点细节吧,这场声势浩大的信息战,目标只是为了争夺当地医院董事会的一个席位,你是不是觉得更难以置信了?但事实就是如此。

Tulare医院本来由一位名叫Yorai Benzeevi的医生主管,他从中捞到了不少好处。在写给会计师的一封邮件中,他估计医院能为他带来900万美元收入,还不算每个月付给他的22.5万美元管理费。

一位医生,就算他是院长吧,能拿这么多钱,实在太惊人了。而另一方面,Tulare小城居民的家庭中位年收入只有4.5万美元。

这自然引得许多人怀疑,Benzeevi医生在利用医院中饱私囊。这些人成立了一个组织,反对他继续担任医院管理人。

怎样才能赶走Benzeevi医生呢?在医院董事会中,有一位名叫Parmod Kumar的董事是他的坚定支持者。如果Kumar离开董事会,换上一名反对Benzeevi医生的人士,就可以让董事会达成一致,中止与他的合同。

于是,居民反对组织在全城征集了1100多个签名,要求对Kumar的董事位置进行重新选举。一位来自墨西哥的女性移民Senovia作为小城草根的代表,成为了Kumar的竞争对手。

面对如此之大的民愤,Benzeevi医生坐不住了。他知道,必须保住Kumar的位置,才能保住自己。Benzeevi医生的脑回路十分清奇。他找了一家以色列情报公司,请他们针对这次选举,开展一场信息战。

当然啦,Benzeevi医生的想法也不是没有道理。毕竟在2016美国总统大选中,信息战为特朗普走上总统宝座助了一臂之力。用同样的伎俩来应对一家地方医院的董事选举,自然应是手到擒来。

不过,Benzeevi医生为什么要远赴以色列寻求帮助呢?这就进入了《纽约客》这篇文章的第二个主题:以色列的间谍和情报人员培养机制。

以色列是个一直处在战备状态的国家,大部分以色列公民必须服兵役。他们尤其注重情报工作,很多人从高中起就成为了情报机构的招募对象。

据统计,以色列拥有的经受过专业训练和实战考验的情报人员占全国人口的比例,在全世界各国中是最高的。

不过,间谍小说里那种你一旦上了贼船就下不来的情况,在以色列并不存在。这些情报人员服役几年后,大多数便正常退役了。

他们或继续学业,或进入就业市场。充足的人才供应,自然造就了以色列民用情报公司的崛起。

2004年,以色列情报研究部门前主管Gadi Avrian创办了公司Terrogence,从事反恐怖主义的情报活动。Terrogence最拿手的是在网络上伪装身份,打探相关恐怖组织的消息。他们获得了极大成功。

随着Terrogence的成功,越来越多的以色列退役情报人员都陆续开办起了自己的情报公司。Benzeevi医生求助的Psy-Group就是其中之一。

Psy-Group能在以色列的众多情报公司中脱颖而出,是因为他们不仅能搜集情报,还能巧妙地散布暗含深意的信息,从而影响读者的想法和行为。他们的宣传语就说:“Reality is a matter of perception (现实基于感知)”。

Psy-Group有许多成功案例。比如曾经有一家企业希望他们能帮忙影响欧洲的某项行业规定。Psy-Group为此创造了一位业界专家的形象,在网络和媒体上站在该企业的立场发言。

长此以往,这个并不存在的“专家”竟然在业内有了名气,他的话甚至被主流媒体和欧洲国家议会的议员们所引用。

还有一次,为了影响欧洲某个国家的议会选举,Psy-Group在当地用假名成立了一家智库,招聘分析师撰写报告。这些分析师都以为自己是在为一家真正的智库工作,但他们撰写的报告结论,最终当然是偏向雇佣Psy-Group的那位政客。

在2016年美国总统大选期间,Psy-Group曾向特朗普方面提交过信息战的提案。虽然特朗普团队表示并没有采用这份提案,但在总统竞选过程中,他们的某些手法和那份提案的内容如出一辙。

不过,参与国家级别信息战的机会到底不多。而随着网络的发达,地方政府、企业、甚至个人都对网络情报与信息战有了更多需求。对Psy-Group来说,这正是扩展生意的好机会。

Ok,知道了以色列情报公司Psy-Group的背景,现在回到Tulare小城医院董事竞选的故事。

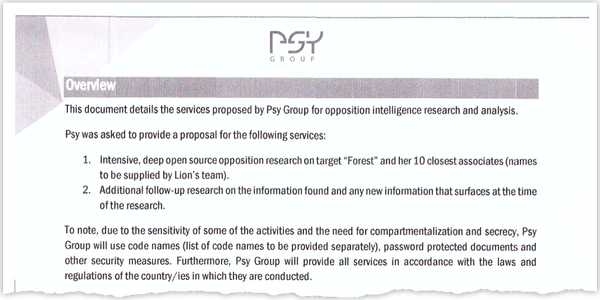

Benzeevi医生支付了23万美元,让Psy-Group接下了这单生意。他们表示,将通过在网上架设网站发布对竞争对手不利的消息,以及建立多个虚假人设引导网上舆论的方式,影响Tulare小城居民的选举行为。

从2017年6月开始,Tulare小城的居民突然发现了许多奇怪的网站。这些网站的网址有Tularespeaks.com(Tulare发声), Tulareleaks.com(Tulare解密), Draintulareswamp.com(排干Tulare的沼泽)等等。在这些网站上,发布了大量对Kumar的竞争对手Senovia不利的信息。

同一时间,在社交媒体上,出现了许多声称自己是Tulare当地居民的人。这些人或是质疑Senovia的墨西哥移民身份,或是指控她接受贿赂,说是攻击她没有经验。总之,就是要把水搅浑。

除了网上行动外,Psy-Group还对Senovia发起了一系列线下攻击。

有一天,一名身份不明的女人来到Senovia家中,声称自己是她的支持者,并交给她一个白色信封。不久后,当地报纸就刊登了一篇新闻,发布了Senovia手拿信封的照片,指控她接受贿赂。其实,信封中只有一张30美元的某服装店礼品券。

当地居民还接到了许多传单,传单上指控Senovia“完全没有管理和商业经验”,号召大家去Tularespeaks那几个网站上查看“真相”。

Psy-Group的这场信息战可谓是打得有板有眼,那么结果怎么样呢?

2017年7月11日,Tulare医院董事会的选举结果出来了。一共有1000多人投票,其中只有195人投给了Kumar。作为信息战攻击对象的Senovia赢得了75%的选票,顺利当选新一任董事。

在Kumar离开董事会后,Benzeevi医生的合同随即被终止。新上任的管理者发现了医院账目的巨大漏洞。现在,当地正在对Benzeevi医生开展诈骗调查。

同时,通俄门的调查官Robert Muller也开始将目光投向Psy-Group,调查他们是否在2016年美国大选期间发布了虚假消息误导选举。2018年,Psy-Group宣布停业。

为什么Psy-Group的信息战能够在国家层面上赢得选举,获取舆论,却在Tulare小城的一家医院董事会竞选上吃了败仗呢?

有人说,Psy-Group的战术起到了反效果。大肆攻击Senovia的行为让更多人注意到了这场选举。而对小城居民来说,无论是前董事Kumar,还是Benzeevi医生,或者是竞争者Senovia,都是他们熟悉的人物。在这里,想要浑水摸鱼可没那么容易。

不过,虽然Psy-Group在Tulare失败了,但他们在别的地方有许多成功的案例;虽然Psy-Group已经关门大吉,但在以色列,还有许多和他们一样的情报公司。

而且,不光在以色列,在全世界各个国家,这样的公司和组织都在兴起。和实打实的战争相比,信息战如今已经成为了各国攻防的重点。

不光是国家,公司、组织、甚至个人,都在学着利用信息战的手法,来制造和散布信息、谣言、情报,以谋取自己的利益。

作为没有能力,也没有资源去一一分辨真相的小人物,读了这篇文章,我还能说什么呢...只能说,生活在这样的时代,真的有一些无奈吧。

公众号:NotesofTheNewYorker