The Youthful Universe

by

Rivka Galchen

下个月,詹姆斯·韦伯天文望远镜(James Webb Space Telescope,简称J.W.S.T)将从洛杉矶搭慢船渡过巴拿马海峡,到达法属圭亚那的库鲁(Kourou)。今年11月底,如果一切顺利的话,它将飞向太空。

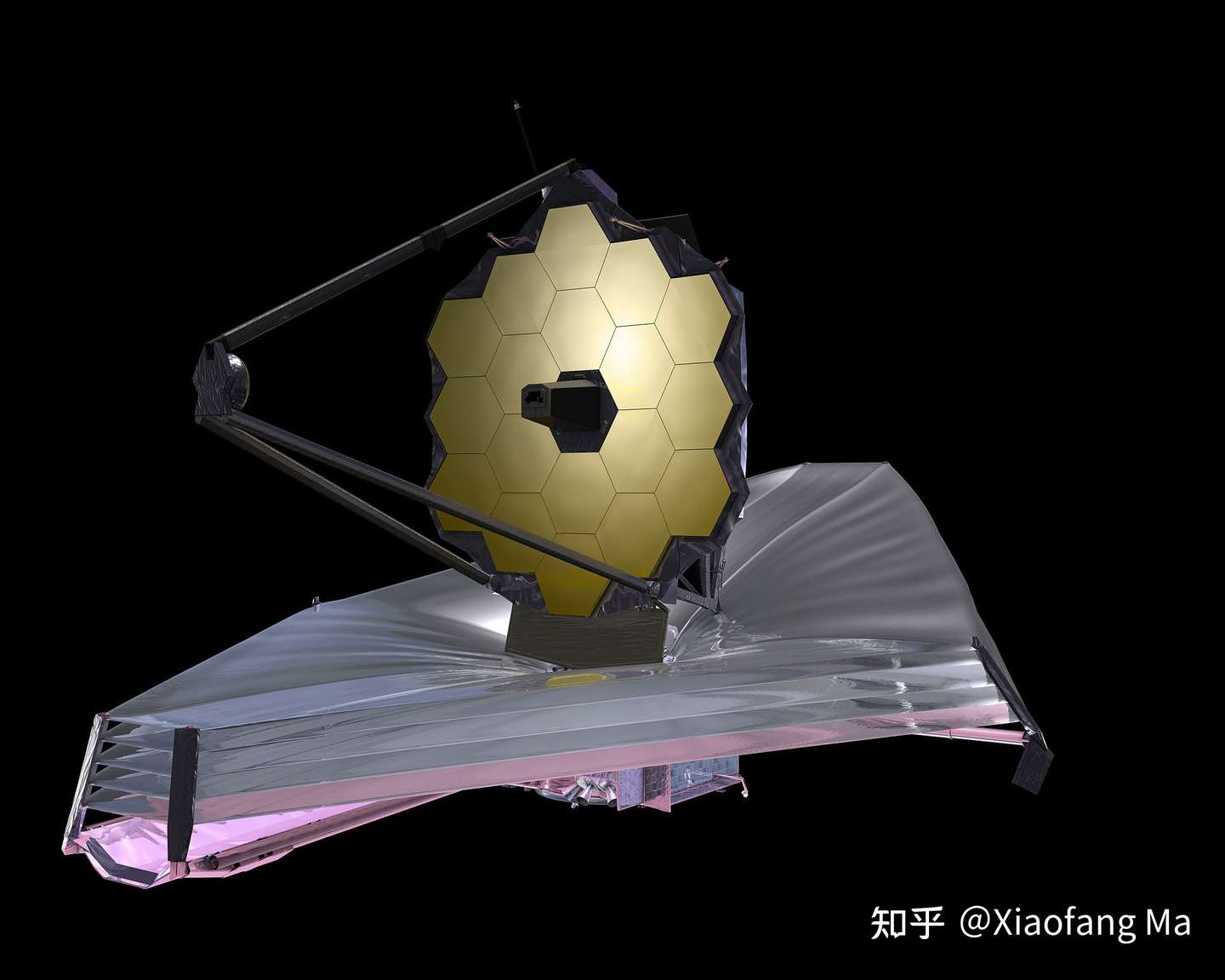

来自14个国家的上千名科学家和工程师花了25年时间和100亿美元,建成了这只人类望向太空的巨眼。它将由欧洲航天局的阿丽亚娜(Ariane)5号运载火箭搭载升空,然后再花29天的时间前往距离地球约150万公里的遥远空间。

一路上,J.W.S.T将缓慢展开五面如银色翅膀一样的聚酰亚胺箔。每一面箔薄如纸张,有差不多一个网球场那么大。它们就像五把巨大的遮阳伞,保护J.W.S.T不被星星的光与热影响。

当它到达指定位置后,J.W.S.T会打开18个六边形的镀金铍镜。这些镜子就像漆黑夜空中盛放的一束金花,将组成一个和一幢房子外立面大小相当的反射面,捕捉来自130亿光年以外的光线。

130亿光年以外,意味着J.W.S.T能让我们看到130亿年前宇宙的模样。

生活在地球上的我们几乎不太能察觉到,光的传播是要花时间的。

当我们抬头望月,我们看到的是它在1.3秒以前的影像;当我们看向木星,我们眼中的星芒其实是40分钟以前的它;仙女座星系——离我们最近的星系,同时也是肉眼能观察到的最远的天文物体——给我们看的是它在250万年前的模样。

不知道你会不会像我一样,想到这里就有些沮丧——我们永远没法知道自己存在的当下,宇宙间正在发生些什么,就好像永远只能看录像,不能看直播一样。

不过,天文学家倒是很喜欢光的这个特性。哥伦比亚大学天文学家大卫·赫梵德(David Helfand)把宇宙比作一本摊开的书,想看哪一页,就翻到哪一页。想知道100万年前宇宙是什么样?看向100万光年之外就行。

但我们的肉眼别说看向100万光年之外了,就是看夜空中的星星都很费劲。我们感应不到无线电波、微波、紫外线辐射和红外线辐射。抬头看向夜空时,我们看到的只是宇宙的零星碎片。就好比打算欣赏一首钢琴协奏曲,但耳朵只能听到“哆”这个音。

天文望远镜能比我们的眼睛看得更清楚。但是,当一样物体远离我们的时候——因为宇宙一直在膨胀,所以宇宙中的所有物体都在远离我们——它的光线波长会被拉长,最后变成红外线。所以,即使是天文望远镜的眼睛,只要置身于地球,就会受到干扰,没有身处太空中看得那么清楚。

这就是为什么天文学家一直想把天文望远镜送到太空深处,哪怕要付出极大成本,并且要准备接受不一定能成功的代价。

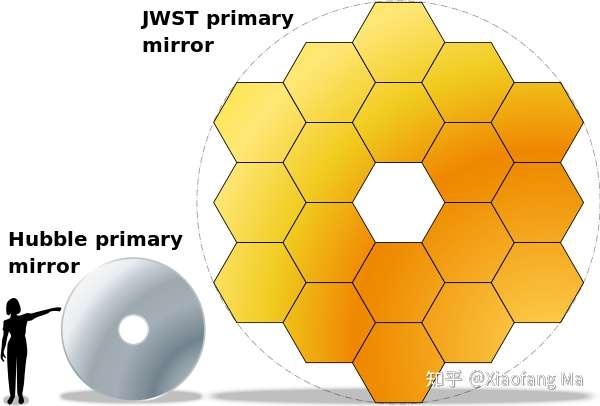

J.W.S.T天文望远镜不是NASA做的第一个耗费巨大资源却有可能失败的项目。1990年发射的哈勃望远镜就曾经出过问题。还好哈勃离地球只有600公里。1993年经过宇航员维修后,它恢复了正常工作。

为哈勃付出的代价是值得的,它拍到了宇宙中我们从来没见过的景象。比如说1995年的12月18日到28日的十天里,哈勃给北斗七星勺柄附近的暗黑天空拍了几百张照片。这些照片展现了3000多个处于宇宙形成早期的星系。这一系列被叫做哈勃深空(Hubble Deep Field)的照片是现代天文学最重要的影像之一。

而J.W.S.T比哈勃走得更远,镜面更大,状态更稳定,应该能捕捉到宇宙历史上更加精彩的画面。

赫梵德形容J.W.S.T有两大特点,看得“非常远”,又“非常近”。

“非常远”指的是它能看到135亿年前,当宇宙还是个小宝宝时的模样。大爆炸后的宇宙是一锅物质和辐射混成的均匀热汤,然后重力渐渐将物质拉拢,让这锅热汤里出现一团团小疙瘩。J.W.S.T可以看到那个时候。它或许可以看到宇宙中第一颗星星的诞生!

“非常近”指的是它会仔细观察一些和地球相似的星星,也就是所谓的太阳系外行星(exoplanet)。第一颗系外行星25年前才被发现。今天,人类已经发现了4281颗系外行星。J.W.S.T可以观测这些行星的大气成分,看能否探索到自由氧等气体——它们或许象征着生命的存在。

为什么要花这么多资源,只为了看一眼百亿年前的宇宙?赫梵德讲了一个小故事。

他大学选修了一门天文学课,学期快结束时,老师带他们去亚利桑那州观星。在那里,赫梵德结识了天文学家巴特·伯克(Bart Bok)。伯克问赫梵德为什么想研究天文学。赫梵德回答了一系列研究天文学可以给人类带来的利益,比如启发微电子学之类。

但是伯克告诉他,这些都不是正确答案。他对赫梵德说,天文学就像诗歌,或者歌剧,研究它是因为它使人类区别于其它生物。天文学的价值,就像艺术的价值,难以衡量,但是缺少它,人类就不再完整。

看清楚宇宙的早期面貌,知道星星是怎么诞生的,可能对人类的发展有实质性的帮助,也可能没有。但是“看清”和“知道”这件事本身就有足够的意义。每一次当我们看得越远,我们的宇宙就越大,而我们自身就越加渺小。

公众号:NotesofTheNewYorker