Mind Machines

by

Christine Kenneally

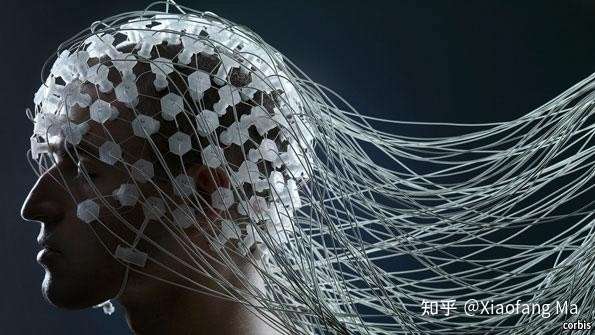

往大脑里植入电子仪器或者芯片,放在几十年前是科幻,放在今天是科学。

早在本世纪初,美国FDA就批准了用于缓解帕金森症状的电刺激脑部植入系统。现在,全世界大约有20万人的大脑里安装了某种仪器或芯片,用来治疗神经方面的疾病。

这两年,大脑植入设备更是火了。它不再限于少数医学专业研究人员和特殊疾病患者的圈子,逐渐走入公众视野。马克·扎克伯克和埃隆·马斯克等大佬都相继宣布投资脑神经研究。马斯克的公司Neuralink还展示过三只植入了脑机接口设备的小猪。

在大脑中植入电子仪器可以改善帕金森、瘫痪、癫痫等一系列与神经相关的疾病;如果相信马斯克等人的愿景,它未来或许还可以成为人类的内置助手,帮助我们学习、记忆,去完成单纯靠人类的能力没法完成的事情——让人变成超人。

那么,成了超人的人还是人吗?大脑里植入了仪器的我还是我吗?这一期《纽约客》浅浅地触及了这个问题。是“浅浅地”(至少我觉得很浅),因为我们对人的大脑、意识、心灵的理解还太少,就算想深入探讨,怕是也探讨不下去吧。

澳大利亚塔斯马尼亚大学的哲学教授弗雷德里克·吉尔伯特(Frederic Gilbert)对大脑植入装置特别感兴趣。他觉得,对大脑科技的技术研究越来越深入,应用越来越广泛,却没人研究它的哲学和道德影响,这是不对的。

脑部植入了仪器的人还是以前的自己吗?如果有人在大脑接受仪器刺激的情况下犯了罪,他应该为此负责吗?吉尔伯特希望找出答案,来规范大脑科技的发展。

吉尔伯特采访了许多大脑植入仪器的患者,试图了解他们的感受。很多人都说,接受治疗后的自己和以前的自己判若两人。

他们当中有人感受到的是异乎寻常的自信。

比如说,一个女人在接受大脑植入仪器手术后,觉得自己年轻了15岁。她试图靠自己的力气举起一张台球桌,结果把椎间盘撕裂了。还有一个女人变得特别冲动,才做完植入手术9天,她就自己走路10公里去看医生。

但是,也有恰好相反的例子。

有少数人做完手术后自杀了。2006年,一个法国团队跟踪研究了一些大脑植入仪器的患者。他们发现,手术两年后,65%的人在婚姻或恋爱上都出了问题,64%的人表示他们想辞职。很多人觉得自己不再是以前的自己,甚至有人把自己比作电子娃娃或者被远程操控的机器人。

大脑植入外部仪器的人感知到的自我到底什么样?在吉尔伯特的研究对象中,有两位正好形成了鲜明对比。他们俩都是癫痫患者,都曾植入过一种帮助患者控制癫痫发作的仪器。

莉塔从小患有癫痫。对她来说,每次癫痫发作就像一场短暂但彻底的宿醉。她完全没有发作时的记忆,醒来后发现自己受了伤,才知道发作过了。癫痫在她脑海中啃出一个个记忆缺口,让她的人生支离破碎。

2010年,莉塔接受了一项临床实验。医生在她的大脑里植入了芯片,通过电线穿透皮肤,与一个外置仪器相连。一旦芯片认为莉塔可能癫痫发作,就会给外置仪器发送信号,仪器便会发出警报。

经过几个月调整后,芯片基本掌握了莉塔大脑的神经活动模式,可以相当准确地在她将要发作的15分钟前发送警报。这样一来,她就有充分的时间服用防止癫痫发作的药物。在芯片和仪器的帮助下,莉塔没有再发作过。

虽然外置仪器的大小与两个叠起来的手机相当,携带不够方便,但莉塔相当喜欢它。她甚至对它产生了感情,觉得这个仪器成为了自身的一部分,是它才让她拥有了完整的人生。

可惜三年后,进行这个项目的公司因为缺少资金而决定停止实验,莉塔不得不取出脑中的芯片。她特别难过,觉得这就像是自己把自己的一部分给抛弃了。

幸好不知是不是因为这项实验,莉塔学会了用直觉预测自己的发作。一旦感觉像是要来了,就先吃个药再说。从那时到今天已经过了6、7年,她都没有发作过。不过,她依然非常想念自己的仪器,说真想再装一个。

和莉塔形成鲜明对比的是另一位实验接受者汉娜。汉娜从小热爱跳舞,但16岁时的第一次癫痫发作让她失去了成为职业舞者的希望。

汉娜的癫痫发作程度没有莉塔那么厉害,所以她尽量藐视这个突如其来的打击。她依然去参加跳舞选拔,哪怕中途会经历小型的发作。她也告诉朋友说,如果看到自己发作不要紧张,别把它当一回事儿。

但在接受临床实验后,汉娜没法把自己的癫痫不当一回事儿了。原来她的大脑一直在进行小型的癫痫发作,连睡梦中也不能幸免。外置仪器的报警信号一天可以响个上百次。

莉塔感激仪器提醒自己癫痫发作的时候,汉娜却憎恨它提醒自己患有癫痫。她陷入了深深的抑郁,直到医生移除了她大脑中的芯片,汉娜才终于感到解脱,恢复了原本的自我。

莉塔和汉娜,一个觉得大脑植入装置后的自己才是真正的自我,另一个却觉得它让自己变得不是真正的自我。她们的感受都很真实。可是,她们所以为的真正的自我到底是什么呢?

人类的大脑有大约1000亿个神经元,它们之间形成的联系比银河系中的星星数量还多。每个人的大脑就是一个小小的星系,植入外接装置,我想可能就像是小星系里来了一颗(或者很多很多颗)人造的小慧星。

神经元之间简单的电流联系最终让人类诞生自我意识。给大脑神经元增加来自外界的电流刺激,从理论上来讲也会对人的自我意识产生影响。只不过到目前为止,连人类的意识是怎么从大脑这团小小的灰色物质中产生的都搞不清,更顾不上研究其它的了。

对自我意识的定义纷繁冗杂,但我觉得有一点可以肯定,那就是我们以为“自我”,好像从生到死都是那么一个我,其实不是这样。

自我是流动变化的。十年前的我,五年前的我,和今天的我,不论个性、想法或行为方式,都有不相同的地方。哪一个我才是真正的自我呢?可能都是,也可能都不是。明天的我,又会和今天的我不一样。

很难说我们有一个永恒的灵魂,因为自我总是被许许多多的东西影响而变化。不记得在哪儿看过某个学者说,现代人离不开的智能电子设备,就可以算作每个人自我的一部分。想想很有道理,离开了手机和网络的我,还会和现在的我一样吗?肯定不一样啊。

那什么是真正的自我呢?一个尽量抛离外界影响,放下一切的我是真正的自我?还是一个对外界影响兼容并蓄,接受所有的我才是真正的自我?嗯,光是想出这个问题,我就觉得自己脑细胞有点不够用了。

好想听听你的意见呀!

公众号:NotesofTheNewYorker