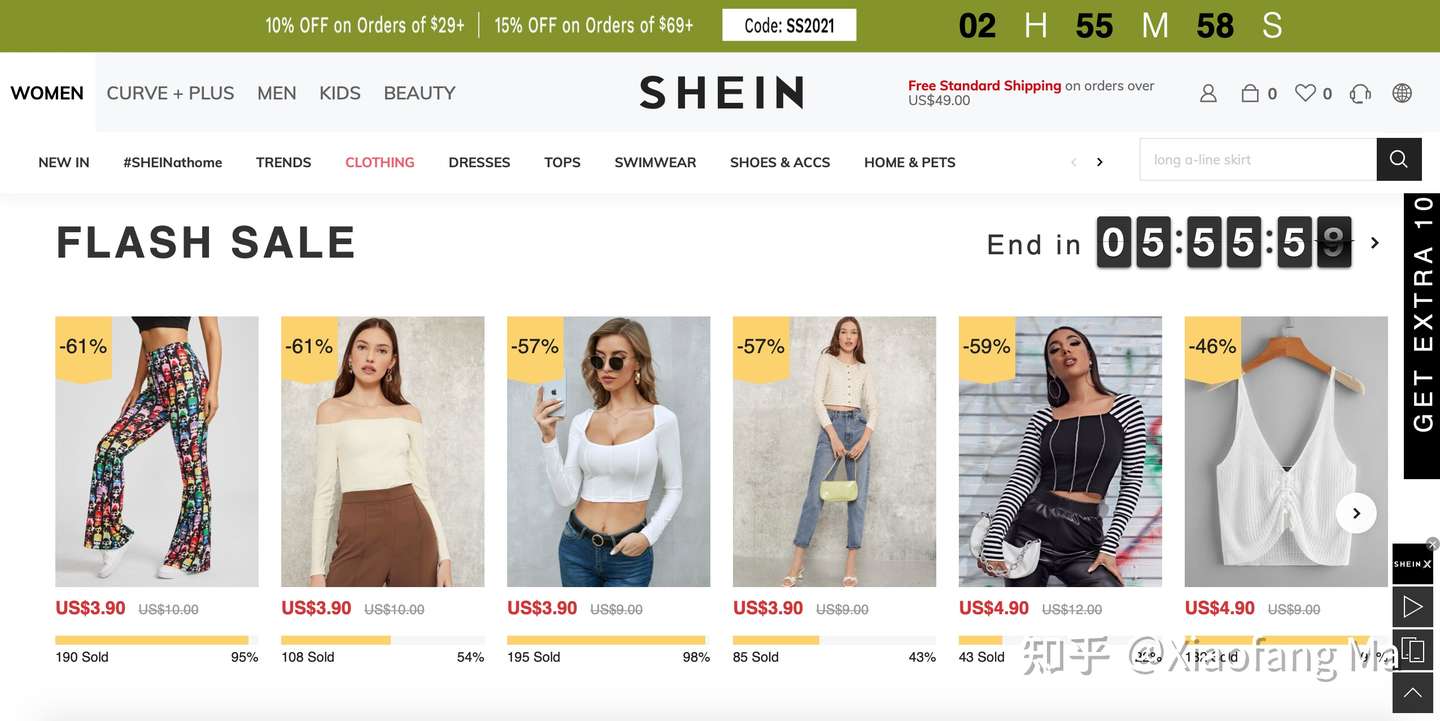

去年底,我换了新手机,打算买几个好看的手机壳。网上一搜,大部分手机壳都从十几美元到几十美元不等,但偏偏有一家叫“Shein”的网站,手机壳标价只要1.5美元、2美元、3美元!这简直是倍数级的差价,网站出错了吧!

点进去一看,还真就这么便宜。而且手机壳图案丰富可爱,评价也都是一水儿的夸奖。虽然需要从中国寄来,但运费只要3.99美元,比美国国内邮费还便宜。

我有点担心是不是碰上了诈骗网站,但想想就算被骗,最多也就损失十几美元,便下单了。大概一个星期后,从国内寄来的手机壳已经套到了我的手机上。材质是很一般,可价钱确实没话说。

买过这么一次后,我的Instagram时间线上经常出现Shein的广告。这才发现,他们不只卖手机壳,主打的是卖给年轻女孩的衣服、饰品、包包,价格都难以置信的便宜。

我估计Shein应该是一家国内跨境电商,以国内外巨大的价格差异来吸引国外的年轻消费者。可是这么便宜的定价,这种商业模式能持久吗?恰好,前两天在3月份的《大西洋月刊》里读到一篇文章,才让我多少对Shein这样的网站有了一些了解。

原来,Shein并不是独此一家。这几年,有一大批和它差不多的时尚服饰网站兴起。他们的共同特点就是价格超级便宜,货品超级多,更新超级快。而且没有实体店,不做传统广告,主要靠社交媒体和网红发展顾客。

想当年,H&M和Zara等品牌依靠快速上新、紧追潮流开创了“快时尚(fast-fashion)”的时代,而这一批新网站被称为“超快时尚(ultra-fast-fashion)”,他们正渐渐挑战起传统快时尚品牌的地位。

快时尚的盛行有两个主力因素:一是人们不再把保暖蔽体作为服装的主要功能,而是希望通过服装来表达自我;二是每逢经济下行时期,人手上的钱少了,购物欲望可没少,所以反而会买更多便宜货。

快时尚品牌能在短时间内推出大量新鲜的款式,迎合了第一个因素。2008年的金融危机,则让走便宜路线的快时尚品牌尝到了第二个因素的甜头,从而在全球扩张。

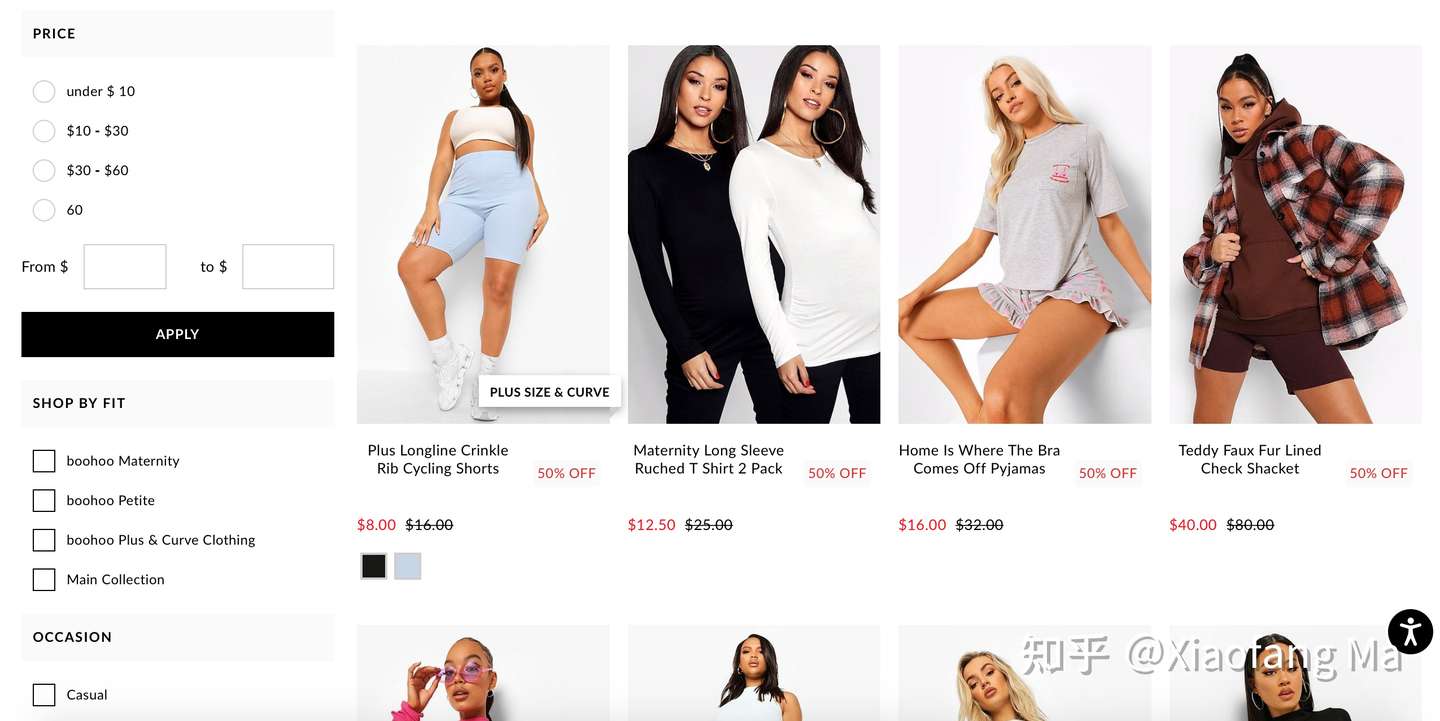

超快时尚品牌,比快时尚更快。作为快时尚行业领头羊,Zara每周上新几百件商品,而超快时尚新秀Asos每周上新7000件商品。Zara号称只要两周就能将一个新设计从构想做到成衣上线,而超快时尚品牌Boohoo只需要几天时间。

因为没有实体店和库存压力,超快时尚更灵活。Boohoo的每一款设计只做300-500件,一旦发现不好卖就不会再补货,所以几乎没有积压。而H&M在2018年一年里就积压了价值43亿美元的商品。

超快时尚品牌还更更更便宜。从去年一直延续到今年的疫情,带给他们一个比08年金融危机更好的机会。逛实体店的人大大减少,大家都在网上释放购物欲望——超快时尚的定价又总是便宜到让人不能不买。

超快时尚品牌乐于和社交媒体以及网红合作,通过轰炸式的营销,迅速扩大知名度。他们也爱追名人热点。名人穿了什么衣服,第二天就能在他们的网站上看到类似款式。

只不过,款式迅速更新意味着没有风格可言,大量利用社交媒体、名人和网红也常自己埋下陷阱。所以超快时尚品牌的消费者没有一点品牌忠诚度,很多这类品牌一时火了,随即又销声匿迹。

Shein或Boohoo卖的衣服大概永远也上不了《Vogue》杂志,也很难说他们到底有什么样的品牌价值或者内涵,但他们确实冲击了整个时尚行业。

快时尚改变了人和衣服的关系——层出不穷的新款式和便宜的价格时时刻刻都在刺激购买欲。我记得小时候每到过年穿上新衣服,都开心得不得了。一般人大多也就每个季度添购一、两件新衣。而现在,好多女生每隔一段时间不买新衣服,就觉得翻遍整个衣柜都没东西可穿。

有统计显示,美国人平均每五天买一件新衣服。从2000年到2015年,全球服装生产量翻了一倍,平均价格却降低了。据说现在美国人在买衣服上花的钱和20年前差不多,但买到手的衣服数量是过去的一倍。

比快时尚更快更便宜的超快时尚,还会进一步加快人们更新衣橱的频率。未来,全球生产和销售的衣服还将越来越多。这对我们的钱包不是件好事,对装不下的衣橱不是件好事,对时尚行业和整个世界也不是件好事。

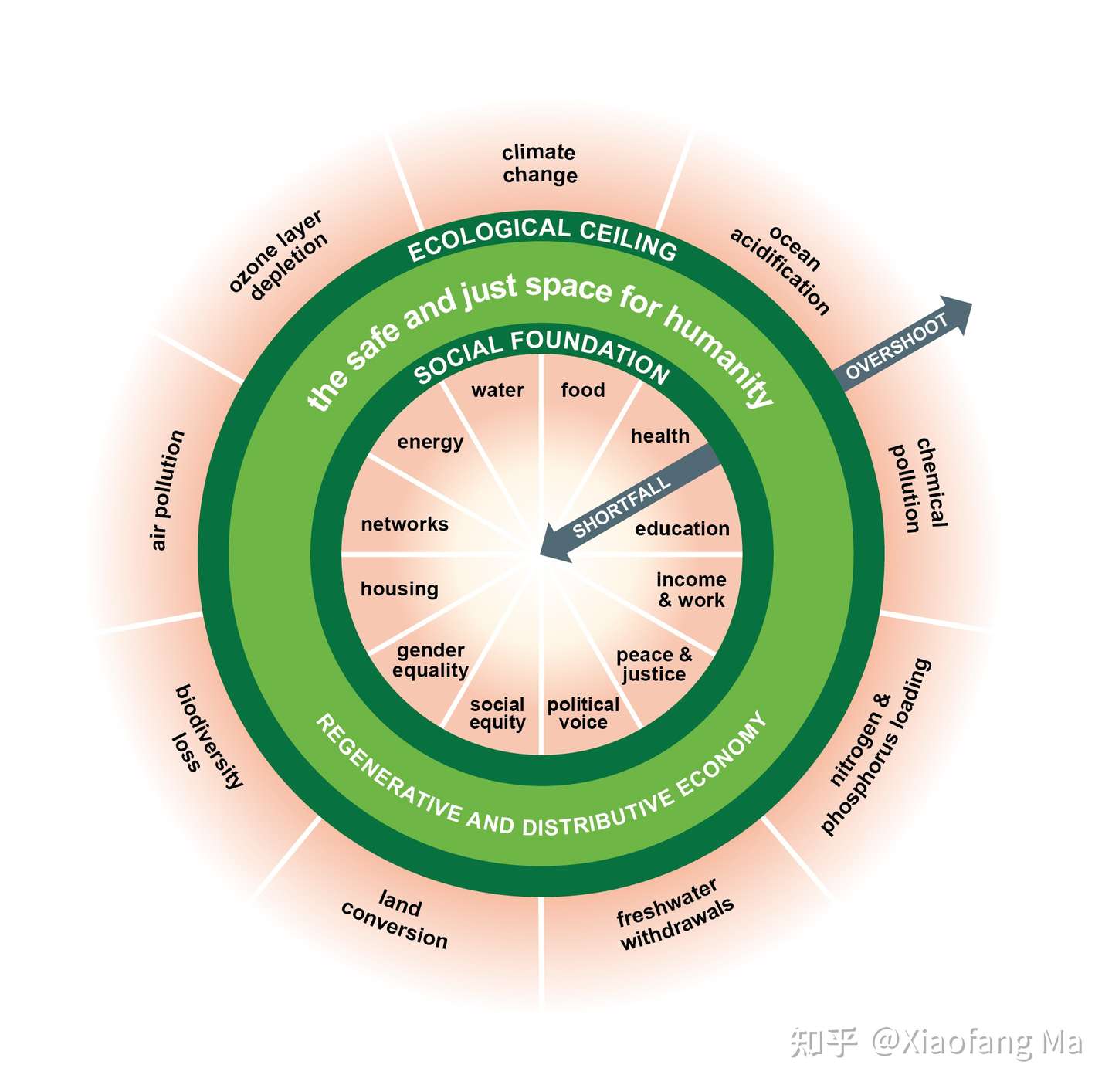

虽然已是老生常谈,但还是不得不说:超快时尚要求大量快速生产衣服,这耗费了大量资源。比如棉花特别费水,生产一磅棉花需要的水是生产一磅西红柿的100倍。

当然啦,超快时尚品牌的衣服更多是人工合成面料,但这并没有比用棉花更好:这些面料是地球水体里面的微塑料颗粒的主要来源。有统计显示,时尚行业制造了全球4%的温室气体,排放了全球20%的废水。

快时尚品牌常因为海外代工厂的恶劣工作条件遭致诟病,超快时尚品牌也一样。Shein就曾经被举报在它的代工厂使用童工。

有些超快时尚品牌为了加快生产和运输速度,选择在本土和离本土比较近的地方生产,但他们的工人依然没有保障。一家在美国生产服装的超快时尚品牌给工人的工资竟然低到了2.77美元一小时!由于超快时尚品牌的生产层层外包,还很难追责。

另一方面,消费者买的衣服越来越多,淘汰的也就越来越多。发达国家的人扔掉的衣服常常被打包运到海外。去年,加纳首都阿克拉附近堆积如山的旧衣服因为产生了太多甲烷气体,居然发生了大爆炸。

有些人会捐赠淘汰的衣服,用来安慰自己并没有浪费。但是因为快时尚品牌和超快时尚品牌的衣服大多质量很差,难以再次利用,一些慈善商店已经宣布停止接受这类品牌衣服的捐赠。

我有时候觉得,我们好像不知道为什么走上了一条加速失控的道路。地球转得越来越快,生活节奏越来越快,信息更新的频率越来越快,连时尚也越来越快——“快”还不够,需要“超快”。可是,好像还没有哪一样东西,变快之后真正让我们开心了。

比如说工作。飞机和高铁让交通变快了,网络让交流变快了。以前花几个星期几个月才能处理好的事,现在几天就能干完。但是好像并没有因此有更多闲暇时间,反而因为交通和网络的便利,理所当然地越来越忙,随时随地都处于工作状态。

快时尚和超快时尚也是。衣服越来越便宜,款式越来越多,更新越来越快,购买也越来越方便。但是好像并没有因此就觉得满足,反而总觉得自己的衣服很快就过时,衣橱里总是还少了一件什么。更不用说由此而生的浪费、污染和剥削了。

本来,作为曾经的商学院学生,我应该去研究一下Shein和其他超快时尚品牌的商业模式到底如何运作,它们怎么能卖这么便宜,上新这么快,利润率能有多少,为什么可以一下子成功。

但是,作为一个读完商学院之后对很多创业与商业的神话不再感冒的人,我只想到,这样的成功对我们来说是一件好事吗?应该不是吧。只不过和世界的其它很多面一样,走上这条加速变快的路,我们也就回不了头了。

公众号:NotesofTheNewYorker