Story Time

by

Mark O’Connell

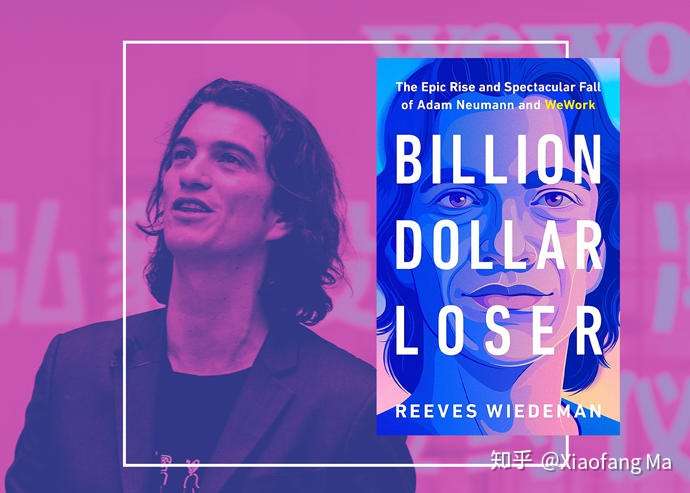

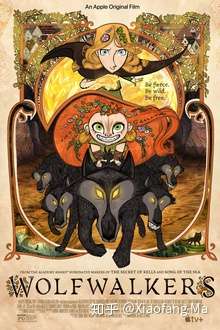

这部动画是《狼行者(Wolfwalkers)》,前段时间刚上线AppleTV。为什么说“我觉得会好看”?——因为我还没看过......但鉴于导演以前的作品质量,以及本期《纽约客》上对他的采访,我相信会值得一看。

然后顺便说件好玩且略诡异的事。昨天下午看完这篇采访后,我放下杂志拿起手机打算刷一会儿Reddit,结果发现Reddit广告给我推荐的正是《狼行者》。之前我没看到过它,晚上再打开Reddit,也不见这则广告的踪影。

我看的是纸质杂志,没在网上搜索相关内容(也没读出声来——假如说手机会悄悄窃听的话),为何Reddit的广告投放那么神准?只能归之于诡异的巧合了(这也是为啥我决定推荐一下!)。

《狼行者》由位于爱尔兰小城Kilkenny的卡通沙龙(Cartoon Saloon)工作室出品,它是这个工作室的第四部长篇动画电影,也是导演汤姆·摩尔(Tomm Moore)的“爱尔兰三部曲”中的最后一部。

爱尔兰三部曲的前两部是2009年的《凯尔经的秘密(The Secret of Kells)》和2014年的《海洋之歌(Song of the Sea)》,都获得过奥斯卡最佳长篇动画提名。

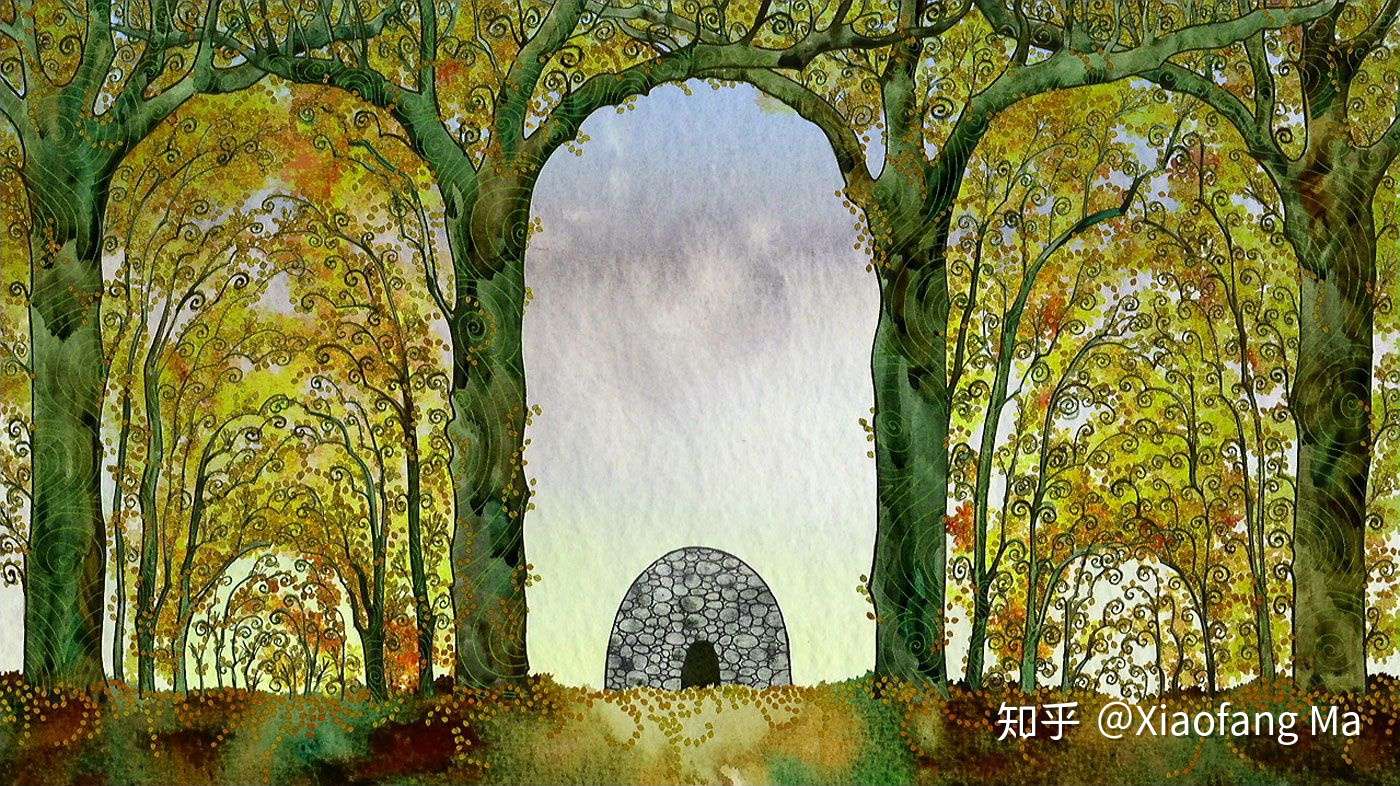

前者讲述爱尔兰的国宝历史书卷《凯尔经》的诞生故事,画风也采用《凯尔经》时代的中世纪手抄本插画风格,精致、繁复、朴拙、细腻。后者的故事来自于爱尔兰民间传说中的海豹女,画风更加灵动,每一帧画面都是精美的手绘作品。

《狼行者》的故事同样来自于爱尔兰民间传说,讲的是会变成狼的小女孩的故事。爱尔兰三部曲的前两部我都看过且很喜欢,单看这一部的截图,我觉得能断定它一定不会差于前两部。

导演汤姆·摩尔从小特别在意动物保护和动物权益。他17岁就结婚生子,现在四十出头的他已经做了祖父。所以爱尔兰三部曲的故事虽然各不相同,但几乎都不离两个主题,一个是人与自然的关系,一个是父亲与孩子的关系。

故事最后,父亲与孩子的和解往往也蕴涵着人与自然的统一。但与迪士尼动画总是欢乐洋溢的大团圆结局不同,爱尔兰三部曲的故事总是伴随着淡淡的惆怅忧伤。

这样的惆怅忧伤来自于故事情节,也来自于动画本身相对缓慢的节奏。迪士尼等制作商对动画的节奏有明确要求,已经形成了一套公式,比如每隔几分钟就一定有新的事件发生推动主角行动,紧紧抓牢小朋友的注意力。

卡通沙龙工作室没有完全忽略动画界的注意力公式,但它宁愿牺牲一点注意力,给观众多一些时间沉浸、回味、遐想,让它的动画拥有如诗歌般的节奏感。

采用手绘动画也是爱尔兰三部曲动画的特色。今时今日,电脑制作主宰了大部分动画,迪士尼就是各种高手,也推出了不少精品。但和手绘动画相比,电脑动画似乎少了一些灵动和个性。

导演汤姆·摩尔说,电脑制作动画会随着技术的进步而过时。《玩具总动员》全世界第一部纯电脑制作的动画,当时惊为天人,现在再看却觉得有些陈旧。而《小鹿斑比》虽然是40年代的作品,放到今天看依然美好,因为和电脑动画不同,它与观众交流的语言不是技术的语言,而是艺术的语言。

这话不错。前段时间我刚重看了吉卜力工作室80年代的动画。《龙猫》、《魔女宅急便》、《风之谷》,不管哪一部,用今天的眼光来看都不会觉得稚嫩或落后,因为支撑它们的同样不是技术,而是艺术。

好了,我也还没看过《狼行者》,感觉推荐到这个份儿上已经足够了~总之,如果你最近想看动画电影,不妨就去看看它,感受一下不会过时的艺术吧。

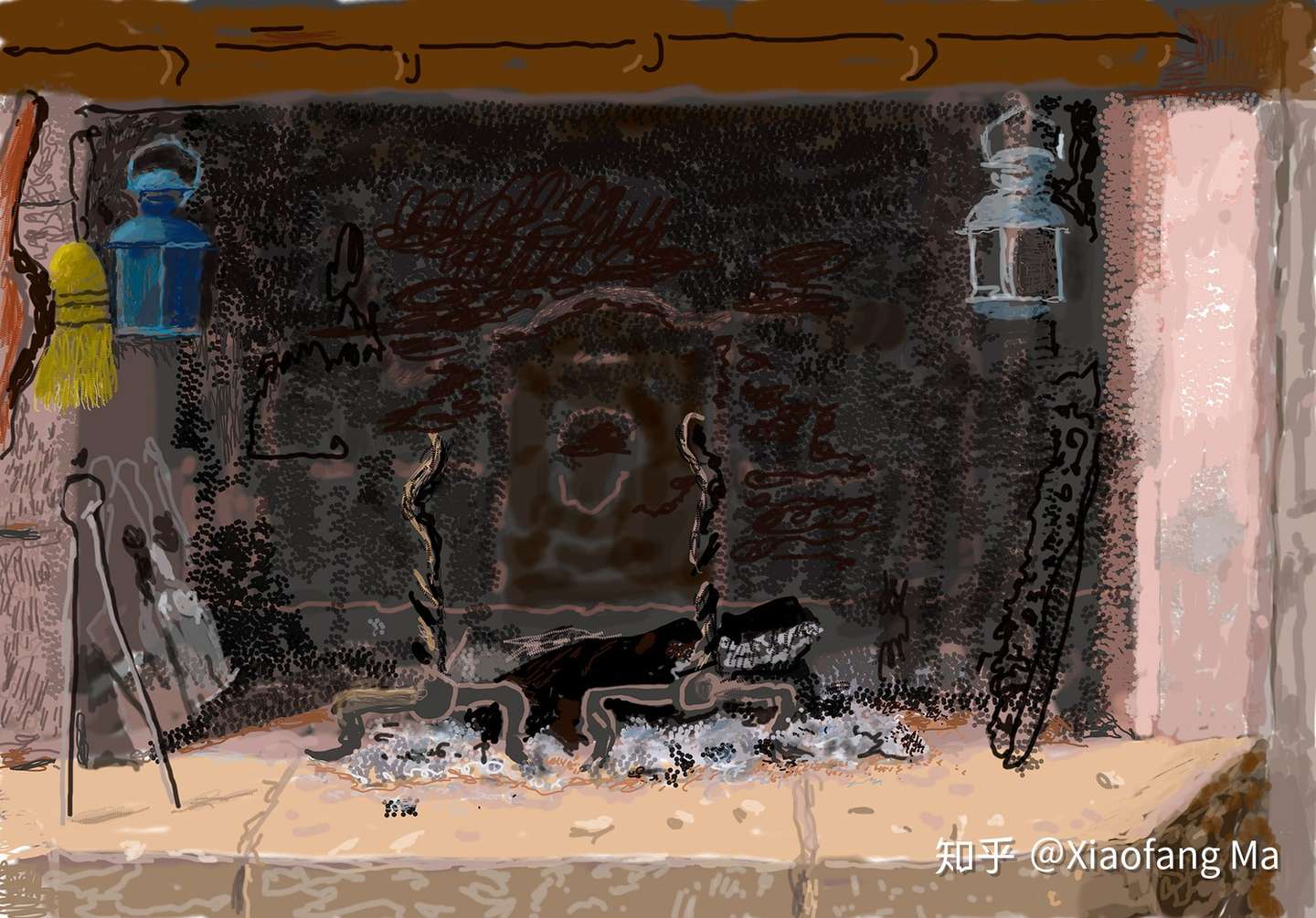

啊顺便再说一下,本期《纽约客》封面是我很爱的英国艺术家大卫·霍克尼的作品。这暖融融的壁炉又让人很想把封面撕下来装框贴墙上(最近的封面都很好看!)。然后下面这张熄了火的壁炉应该算同一系列吧。

公众号:NotesofTheNewYorker