How Sweet It Is

by

Nicola Twilley

如果可以随心所欲地吃糖又不长胖就好了!

我不算特别爱吃甜,但有时还是会忍不住馋一块蛋糕或者巧克力什么的。吃甜食可能是最简单的能让人一下子快乐起来的方法。舌尖沾到一点甜蜜蜜的滋味,马上感觉心都要融化在其中了。

只不过吃的时候开心,一旦吃完就立马罪恶感满满。刚吃下去的蛋糕需要玩多少分钟switch健身环或者走多少步路才能消耗掉?呃,还是不要去算比较好。

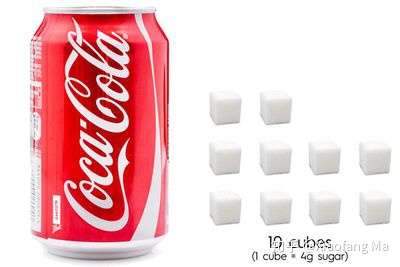

世界卫生组织建议成年人一天不能吃超过25克糖,基本上喝一罐可乐就已经超出了这个标准。有一次我跟着网上教程学做曲奇饼,做十来个饼干要放小半碗白糖,吃起来一会儿就一扫而空。

据统计,一个美国人每天平均摄入80克糖。很多加工食品里面都有糖,即使不吃糖果不吃甜点,也难保不从其它地方吃到超过25克的糖。

最让人伤心的是,糖的结晶在嘴里融化时,只有大约五分之一能与味蕾接触,其它的都直接滚进肚子,成为我们不想要的卡路里。也就是说,吃了80克糖,只有16克真正让人感到甜蜜的快乐,还有64克多半去充实了罪恶的肥肉......

而且,嘴里负责品尝甜味的味蕾能力最差。在一升水里只有哪怕0.005克苦味的物质,舌头就能分辨出来(因为进化过程让人类对有害物质特别敏感)。但是要在一杯水里放上至少5克糖,我们才能喝出甜味(因为人类的祖先能尝到的最甜的物质只有水果和蜂蜜)。

所以,想尽情享受甜蜜的快乐,每天25克糖恐怕不太够。要吃得比25克多得多,我们的大脑才会开心,只是身体需要付出赘肉横生、血糖陡增、心脏超负荷的代价。

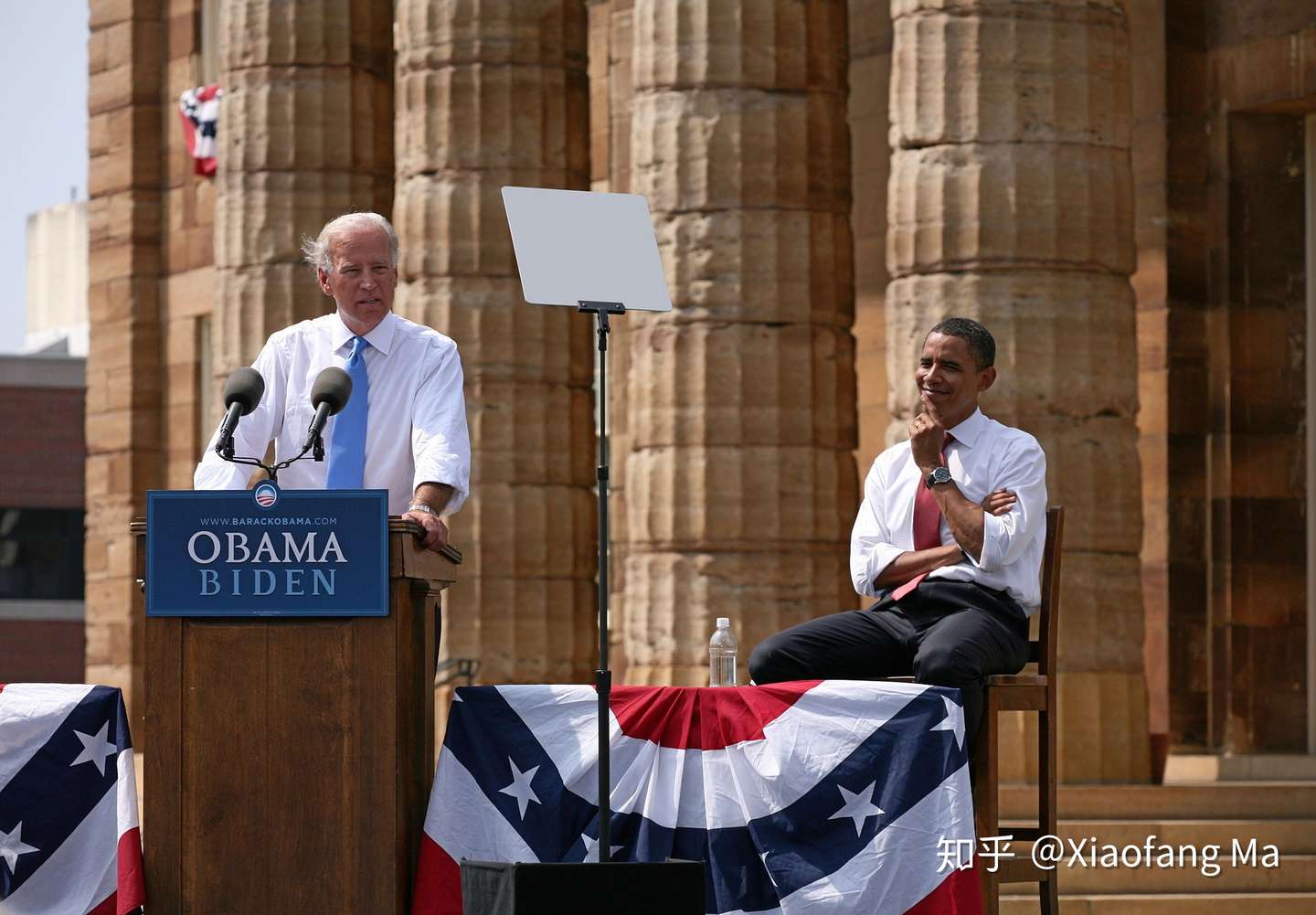

食品工业界一直在研究让人放心吃糖又不必担忧后果的方法。首先发明的是各种代糖产品,比如零度可乐里面添加的阿斯巴甜。

但这些产品没有一个能完全取代糖。虽然它们有甜味,可就是不如真的糖好吃。而且糖还有很多其它功能,比如让冰淇淋更松软,让曲奇饼更脆,都是代糖产品无法实现的。

本期《纽约客》主打科技专题,头一篇文章讲的就是现在业界对糖的研究换了一个方向。他们不再试图找糖的替代品,而是研究如何改变糖本身,让它依然甜蜜却更加健康。

以色列公司DouxMatok是这个研究方向的佼佼者。他们的产品是一种重新建构的糖结晶,尝起来比传统的糖更甜,只需要60%的用量就可以达到蔗糖的同等甜度。DouxMatok公司给这种糖取名Incredo,因为它的甜蜜真的incredible(惊人)。

DouxMatok公司CEO的父亲Avraham Baniel发明了这种糖。101岁的Avraham是一位化学家,他取得过200多项专利,在96岁的时候研发出了Incredo糖,今年才刚刚退休,绝对算是一位传奇人物。

Avraham发明Incredo糖的灵感来自于第二次世界大战期间,当时糖是定量配给的珍贵商品。有一次,Avraham当小学老师的邻居请在化学实验室工作的他帮忙搞一些玉米淀粉,用来给学生做布丁。邻居解释说,玉米淀粉又厚又粘,可以在糖黏在舌头上,这样做布丁的时候即使少放些糖尝起来也很甜。

Avraham试着用邻居的方法做布丁,发现她说的真有道理。加入玉米淀粉后的布丁糊捣得越粘,尝起来就越甜。60年后,Avraham开始研究降低食品含糖量的方法,他想起了这段经历,决定尝试找出一种物质,能让味蕾尝到更多糖的甜味。

Avraham试了各种结合剂,最后发现糖和二氧化硅微粒在一起效果最好。二氧化硅微粒是一种食品行业常用的添加剂,不会被人体吸收,而且每一颗微粒的大小只有一根头发的1/50,人的舌头完全吃不出来。

与糖结合后,二氧化硅微粒能让蔗糖融化的速度更快,释放的甜味更多,增大糖结晶在嘴里融化时的表面积。用这种方法做出来的Incredo糖,吃到嘴里好像普通的糖一下子炸开来,甜密度瞬间倍增。

而且,Incredo糖99%的成分依然是普通的蔗糖,所以它尝起来和真正的糖没有任何区别,性质也和真正的糖一样,用来做蛋糕、烤饼干、做冰淇淋都没问题。

像Avraham这样重新建构蔗糖的结构,是改变糖本身的方法之一,另一种方法则是寻找其它糖类。我们通常吃的都是蔗糖提取自甘蔗或甜菜,它当然不是自然界唯一的糖类。科学家已经发现了十几种天然糖,比如葡萄糖、果糖、麦芽糖等等,但它们的甜度不如蔗糖,卡路里含量却不低,所以没法取代蔗糖。

上世纪90年代,日本香川大学的教授Ken Izumor发现了一种新的稀有糖类,在无花果和枫糖浆里偶尔可以看到它的身影。这种名叫阿洛酮糖(Allulose)的糖甜度是蔗糖的70%,卡路里含量却只有它的1/10。

在大家纷纷追求少吃糖的今天,阿洛酮糖开始流行起来,英国公司Tate&Lyle是它的主要生产商之一。据这家公司的食品专家说,一些初步研究显示人体其实完全不能吸收阿洛酮糖,所以它的卡路里含量不仅仅只有蔗糖的1/10,而且很可能根本就是零卡路里。

阿洛酮糖还有个好处是它的特质和蔗糖一模一样,蔗糖能用来做什么,它就能用来做什么。去年美国食品卫生管理局批准,不用在食品营养标签上把阿洛酮糖标注为糖类,因此已经有很多食品公司在积极研究把产品中的普通糖换成阿洛酮糖。

当然了,即使Incredo糖和阿洛酮糖依然不是完美无缺的蔗糖替代品。前者甜度太高,用它加工制作食品必须重新调整配方;后者甜度较低,用量需求大,但FDA规定食品中阿洛酮糖的分量不能超过一定比例,所以没有单纯只添加阿洛酮糖的食品。

而且,保持糖的甜蜜程度不变,仅仅降低它的卡路里就不会有害健康吗?那或许只是我们的一种妄想。一些新的发现暗示糖和人体之间的相互作用没那么简单。

比如说,科学家发现人类有两种感知甜味的味蕾,一种对甜味分子敏感,另一种只对含卡路里的甜味分子敏感。所以那些不含卡路里或少含卡路里的糖即使号称甜度和普通糖一样,我们尝在嘴里的感受或许会相当不同。

他们还发现,人体的甜味味蕾不仅只存在于舌头上,在肠道内壁,甚至中央神经系统、皮肤、睾丸和肺里都有能感受甜味的细胞。目前还不清楚这些不在舌头上的甜味味蕾有什么用。有科学家相信,甜味本身就会影响人的新陈代谢,与它是否含有卡路里无关。

比起绞尽脑汁研发低卡路里新塘,生产一些低糖产品,引导消费者的口味淡一点,再淡一点,似乎更简洁明了不是吗?但对味蕾已经被甜蜜宠坏了的现代人来说,这是绝对不可能的。世界上大部分事情一旦开始就再也回不去了,越来越重的口味也是其中之一。

刚在写的时候突然想到的。就像为了让吃糖不影响健康,解决方式不是少吃糖,而是要发明低卡路里糖一样,我们解决大部分问题的方式好像都是绞尽脑汁想出更复杂的方法,然后这些方法再带来更多问题。这是不是算人类创造力和破坏性的同时体现呢......

公众号:NotesofTheNewYorker