You Got IT!

by

Amanda Petrusich

中学语文必背课文:“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨……”。这段话背熟了,搞得我很忧心——平常吃得饱穿得暖,没经历过什么蹉磨,看来不太可能接到老天爷给的大任务了。

那时候也常看名人故事,感觉凡是出人头地的大人物,似乎都是不经历一番煎熬不能成就。“梅花香自苦寒来”,苦,好像是成功的必要条件。

时光流淌,我渐渐发现,世事并不一定如此。很多成功人士先天起点就高,后天时运照拂,一路顺风顺水,没吃什么苦,照样走上人生巅峰。

当然,站在巅峰上的人,更愿意描述自己是如何辛苦爬上来的,只字不提他可能先坐直升机飞到了半山腰。而且即便同样是爬山,有人全副武装,夏尔巴向导代背行李,一路登顶珠峰;有人鞋子都没有,赤脚空拳攀爬不知名的小山。辛苦都辛苦,苦的层次不太一样。

所以,我很烦一些山顶人总爱吹嘘拼搏奋斗,看别人爬到山腰上不来,就说他们不够努力,没走出舒适圈,不能吃苦。其实苦不苦,吃了多少苦,和是否成功,关系真不大。

苦,不一定能造就成功。什么才能?这期《纽约客》上看了音乐人Brittany Howard的故事,给了我一些灵感。

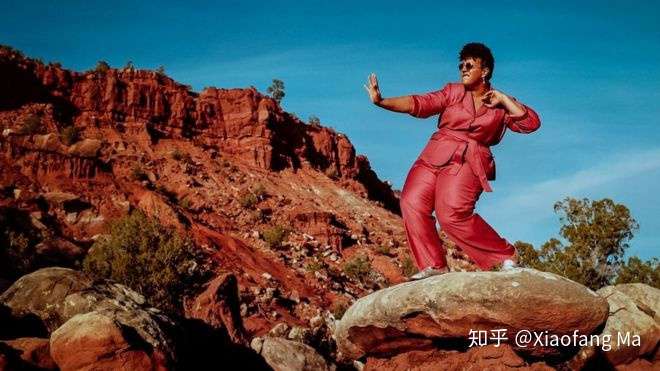

Brittany Howard是一位美国摇滚歌手,在中文圈子里应该不大知名,因为网上搜索她的名字,只出现了一个中文网页结果。但在英文圈子里,Howard非常受欢迎,奥巴马夫妇以及披头士乐队的保罗·麦卡特尼都是她的粉丝。

成为职业音乐人之前,Howard干过的工作五花八门:超市里帮顾客装袋,披萨连锁店里做披萨,早餐店里煎鸡蛋,推销二手车,定制画框,清洁工,邮递员。当邮递员时,她最长连续工作13个小时,一收工就争分夺秒地去和乐队排练。

苦吗?很苦,但Howard品尝到的苦涩远比工作繁累更为浓重。她1988年出生于美国阿拉巴马州一个叫雅典的小城,父亲是黑人,母亲是白人。

阿拉巴马州位于美国南方,有南方特有的保守、固执、骄傲,还有穷。《杀死一只知更鸟》的故事发生在这里,黑人女性罗莎·帕克斯在公车上拒绝给白人让座的事件也发生在这里。

知道了阿拉巴马是个什么样的地方,就能想象Howard小时候的生活情形是什么样。她回忆说,自己很难邀请学校的小朋友们来家做客,原因之一就是父母的跨种族婚姻。

而另一个原因是,她没有通常意义上的“家”。Howard的爸爸以拆解旧车零件为业,一家人住在一辆房车里。她妈妈是个农场姑娘,所以房车周围都是草和动物,外围散落着旧车零件。Howard说,自己一家人其实就是住在垃圾堆中间。

歧视,穷困,还不够,老天好像成心想让Howard集齐各种各样的苦。她和姐姐Jaime生下来就患有视网膜母细胞瘤,这是一种常见于儿童的恶性肿瘤,可以导致失明。Howard的左眼只有部分视力,姐姐病情更严重,11岁就去世了。姐姐死后,父母很快离异,Howard被送到亲戚家轮流居住。

Howard的曾祖父40年代时曾建了座小屋。虽然小屋早被卖掉,但新房东允许十几岁的Howard住在那儿。她不需要交房租,只用负责维护剪草,因为屋子已经破得不像样了。

小屋附近有个卖烧烤的小餐馆,有时候肚子饿,Howard就眼巴巴地瞅着烧烤摊,好心的伙计常会免费给她一个三明治。有时候付不起电费,Howard就从小餐馆拉一根电线,接到小屋客厅里。

比起人住,这座破烂不堪的小屋更适合鬼住,反正,Howard觉得屋里总有鬼魂盯着她。橱柜门自己打开又关上,房门无故重重撞拢,窗帘莫名无风自动,她不知为啥被锁在了屋外……最后,Howard搬离了那里。

苦,真的苦。还好生活不只有一味,再苦的日子也总有些微甜。Howard的甜,是音乐。她的叔祖父热爱蓝草音乐,经常请其它爱好者一起到他开的木材店中表演。Howard三岁的时候,就在叔祖父店里跟着表演唱歌了。

11岁的时候,Howard在学校现场观看了一支摇滚乐队的演出。她立马下定决心,把摇滚音乐作为未来的毕生追求。她在高中班级里遇到了玩贝斯的Zac,后来又认识了同样喜爱音乐的吉他手Heath和鼓手Steve,四人组建了一只乐队,取名叫Alabama Shakes。

和所有搞音乐未得志的人一样,Alabama Shakes的四名成员都得干别的维持生计。Howard没上大学,因为她付不起学费,连申请助学贷款都没资格,只能四处打工。其他三人一个是房屋油漆工,一个在当地电站工作,一个在一家宠物医院。

2011年的某一天,23岁的Howard在一家独立音乐人社交网站上发布了自己创作的一首歌,被音乐评论网站Aquarium Drunkard的创始人Justin Gage偶然听到。这首歌清新、有力,和当时流行的音乐风格迥然不同。Gage大为欣赏,把它放到了自己的网站首页推荐。

第二天早晨,Howard醒来发现,邮箱里塞满了来自音乐经理人和经纪人的邮件。再隔一天早晨,歌手Patterson Hood的经纪人专程飞到阿拉巴马,签下了她的乐队。

2012年,Alabama Shakes发表了第一张专辑“Boys&Girls”。音乐评论家们等不及似的赞颂这张专辑,听他们的说法,好像20出头的Howard能够凭一己之力重振美国摇滚乐。这张专辑在美国卖出了100万张,主打单曲“Hold On”被《滚石》杂志命名为年度最佳歌曲。

Alabama Shakes一鼓作气,在2015年发行了第二张专辑“Sound&Color”。这张专辑在Billboard两百强排行榜上排到了第一名,获得了包括年度专辑在内的6项格莱美奖提名。除了保罗麦卡尼和奥巴马夫妇,英国歌星阿黛尔和美国传奇歌手Prince也成为了Howard的粉丝。

2017年,Howard决定解散乐队单飞。去年,她推出了首张个人专辑,以去世的姐姐名字命名的“Jaime”。这张专辑收录了11首歌,是Howard写给姐姐,给爸爸妈妈,给她的同性爱人,给她自己的11首诗。用乐评人的话来形容,这些歌“深邃、特别、唱自内心深处”。

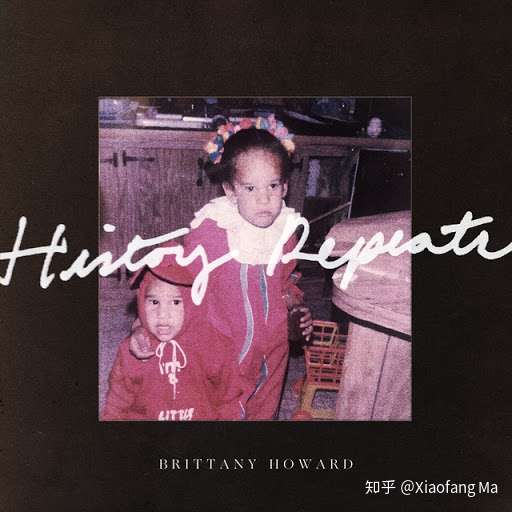

这张专辑的主打歌“History Repeats”获得了格莱美最佳摇滚歌曲提名,不过我听下来,更喜欢另一首同样大受欢迎的歌“Stay High”。

这首歌是Howard写给她爸爸的。她说小时候家里没钱,只有音乐免费。爸爸工作折腾了一天回家,和家人一起唱歌跳舞,是她记忆中最欢乐的时光。

Howard希望用一种“真正经历过生活的声音”唱出这首歌。这声音在说:“是啊,我工作累得要死要活。生活就是这样,永远跳不出辛苦的圈圈。但不管怎样,一天工作结束,我可以回家了。有家可回,是我能继续坚持下去的动力。”

Howard经历的苦,是真的苦。但支撑她生活下去,让她成功的,是她从苦中萃取到的那一点甜。

甜是听喜爱的音乐,是和家人一起欢笑舞蹈,是在最悲伤艰难的时刻也拥有希望,是工作劳累了一天,想到还有一个小家在等你。不管人生再艰难,总会有小小甜美瞬间,是苦造就了Howrad吗?我觉得,能品尝苦中的甜,才是她成功的秘密。

而且成功又是什么呢?一定要天降大任、出人头地、腰缠万贯、万众景仰,才算成功吗?Howard说:“生活就是这样,永远跳不出辛苦的圈圈”,能像Howard一样,享受、抓紧、珍惜每一丝甜美,就已经是成功的人生了。

附上Stay High这首歌的MV(Howard的爸爸在MV里也有出演)和歌词给大家。读英文觉得可以理解歌词想表达的意思,翻译成中文真的好难,只能尽力而为。

Stay High

I already feel like doing it again, honey

我已经感到重复的疲惫了,宝贝

'Cause once you know, then you know

因为懂了就是懂了

And you don't wanna go

你不会再想回到

Back to wherever it is that you come from, yeah

你来的那个地方

I just want to stay high with you

我只想和你停留在最欢喜的一刻

'Cause where I come from

因为我来的那个地方

Everybody frowns and walks around

大家都皱着眉头四处奔忙

With that ugly thing on their face

带着一张阴沉的面孔

And where I come from

在我來的地方

We work hard and grind and hustle all day

(Yes, we do)

我们挣命工作,忙碌不休

(是的,我们就是那样)

There comes a time, there comes a time

只有那么一个时刻

At night, where we get to play

在夜里,我们才有空玩乐

And we smile and laugh and jump and clap

微笑、大笑、跳跃、鼓掌

And yell and holler and just feel great

大吼大叫,心情开怀

I just want to stay high with you

我只想和你停留在那样欢喜的一刻

With you, with you, baby

和你,就是你,宝贝

So, don't question my state of mind

所以不要再问我心情怎样

I'm doing wonderful, just fine, thank you

我好得很,挺不错的,谢谢关心

(Thank you)

(多谢了)

Everything is everything and everything is beautiful

万事如常,自在美丽

(How did you get like that?)

(怎么讲?)

See, all I do is keep it cool and don't worry 'bout what everyone is doing

你瞧,我只是保持自己的心态,不担忧别人在干嘛

I already feel like doing it again, honey

我已经感到重复的疲惫了,宝贝

I just want to stay high

我只想开心一刻

I just want to stay high

只想放松一刻

I just want to stay high with you

只想和你一起分享这欢喜的时光