Big Spenders

by Nathan Heller

看Netflix和BBC联合制作的纪录片《我们的星球(Our Planet)》,我特别喜欢座头鲸在海洋中畅游,翻腾,跳跃的那段画面。鲸庞大的身躯跃出深蓝洋面,带起无数白茫茫水花冲向天空。真是让人呼吸暂停的奇观。

深海中遨游的鲸,是陆地上的人无法理解又无限向往的神奇生物。向往产生追寻,追寻推动占有,占有变成捕捉。人类就是这么残忍。当航海技术发展到一定水平后,捕鲸,成为了一门生意。

19世纪的美国,捕鲸行业相当发达,每年有上百艘捕鲸船驶向大海。捕鲸的人可不是为着欣赏奇观而去,他们要实实在在的回报:鲸油是工业革命时代重要的机器润滑剂;鲸脑油可以制造明亮清洁的蜡烛;鲸须用作女士服装的裙撑、束身衣和伞架;当然还有抹香鲸生产的龙涎香,其价值可与黄金媲美。

那个时代,鲸就是财富的代名词。美国马萨诸塞州的新贝德福德小镇在19世纪是捕鲸重镇,镇上居民大都从事这一行当。它被1853年出版的《纽约时报》称颂为“可能是全美国最富裕的地方”。

但是捕鲸也伴随着风险,而且是高度风险。马萨诸塞州的几个捕鲸小镇1858年的一份历史记录显示,三分之一的捕鲸船出发后就再没回来;回来的捕鲸船中,有三分之二都毫无收获。

想要知道捕鲸的风险,不妨读一读美国作家赫尔曼·梅尔维尔的长篇小说《白鲸(Moby-Dick)》。小说主人公捕鲸船船长亚哈跨越几大洋追踪白鲸莫比·迪克,最后在与白鲸血战的过程中落海身亡,所有船员只剩故事的叙述者侥幸存活。

高风险,高回报,这就是19世纪的捕鲸业。当这个行业发展到最繁荣的顶端,组成了美国GDP的重要一部分,还推动了另一个行业的出现。

一趟捕鲸之旅需要2-3万美元,在当时不是个小数目。为筹集到这笔启动资金,一批中间人出现了。这些人为捕鲸船寻找愿意投资的有钱人。他们以专业自居,一边帮投资人进行捕鲸可行性调查,一边和捕鲸船船长一起制定航行计划。

大部分时候,投资捕鲸船等于是把钱扔进了大海。但万一资助的某条船捕到一头鲸,就能获得约15万美元的回报。对手里有闲钱又不惧风险的人来说,这种买卖值得一试。

直到20世纪初,用鲸油等鲸的身体制品生产的商品有了更便宜的替代物,美国的捕鲸业才慢慢消亡。现在,捕鲸早已被大多数国家禁止和谴责,但由捕鲸业带动起来的中间人行业,在今天也能看到它的另一种面貌。那就是风险投资行业。

在风险投资行业中,捕鲸船是那些萌芽中的初创公司。风险投资业者是为捕鲸船寻找启动资金的中间人。投资人嘛,当然还是有钱人,只是比19世纪投资捕鲸船的人要有钱得多。多得多得多。

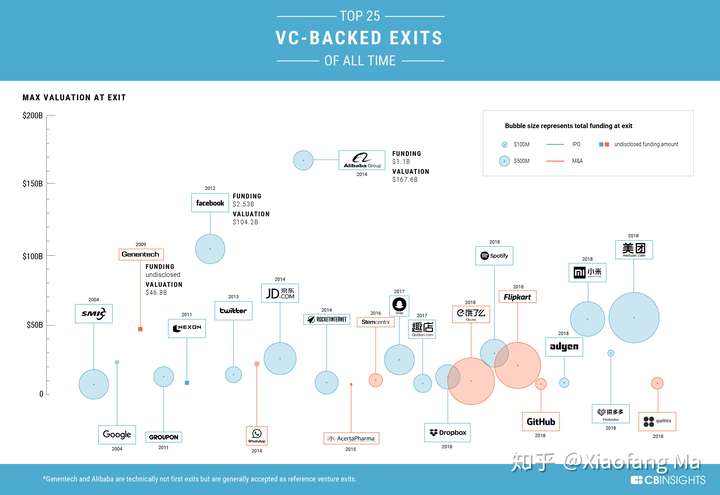

和捕鲸一样,当代风险投资行业也是高风险,高收益。数据显示,80%左右的风投项目都是失败的,但一次成功就能带来巨额回报。许多知名企业都是风险投资的果实,比如苹果、谷歌、亚马逊。说风险投资造就了当代世界的商业版图并不夸张。

就好像捕鲸业曾兴起于美国并昌盛一时一样,现代风险投资行业也兴起于美国,繁荣至今。

1958年,美国国会通过一项帮扶小公司的议案,规定如果一家小公司能拉到15万美元投资,政府就追加同样数额的资金。这项议案虽然不久后就被叫停,但鼓励了私人向小公司投资的风气。

到了70年代,美国政府又放松更多投资政策,比如允许管理大笔财富的退休基金投资高风险的项目,降低了投资所得需要上交的税金。从那时起,某些风险投资基金的回报开始超过公开股票市场,风投获得了越来越多有钱人和大型投资机构的青睐。

在现代商业的汪洋大海中,风险投资帮助捕鲸船追寻到奇迹的鲸。那些或书呆或嬉皮的硅谷天才,那些看似异想天开的不靠谱主意,依靠风险投资将奇迹化为现实。

从90年代到现在,风险投资业经历了好几轮发展和扩张。风投造就了一批企业,这些企业定义着今天平常人的日常生活:马路边招一辆Uber,打开手机刷着Instagram,去WeWork的共享办公室上班,上淘宝买日常所需,用美团叫个外卖。

可问题也随之而来。问题之一,捕鲸船的目标是捕到鲸,拿到风投的公司的目标是创业成功。但随着风险投资行业的扩大和普及,许多创业者的宗旨不再是颠覆行业或改变世界,哪怕他们在PPT里用大字黑体这么标注。拿到风投,真金白银,才是这些人的真正目标。

比如说曾经盛极一时,号称可以用一滴血检测所有疾病的Theranos公司。CEO伊丽莎白·霍尔姆斯用接连不断的谎言诓来政商界大咖们多少亿美元投资,最后被揭穿公司核心技术全是骗局。

问题之二,捕鲸船捕到鲸就可满载而归,风投公司的贪欲却没有尽头。风险投资的追求只有一个:如何让回报最大化。达成的手段也很简单:让拿到风投的创业公司不断扩张。对年轻的初创公司来说,急速扩张不一定是件好事,何况许多行业本没有扩张的空间。

比如开创共享办公理念的WeWork,在短短几年间扩张到了全世界30多个国家,收购了十几家和办公、物业、公司管理有关的企业,却没有坚实的盈利基础。它去年上市前估值一下子暴跌200多亿美元,上市计划被叫停,CEO下台。

问题之三,投资捕鲸船的收益只有一个来源:分割售卖那头不幸被捕的鲸。风投创业公司的收益有两个主要来源:让公司上市,或者被大企业收购。由于上市要经过严格审查,许多风投业者和创业者更倾向走收购这条路。他们冲着如何才能被收购来制定商业目标,短期利益成为唯一考量标准。

好吧,这个我暂时举不出什么例子,毕竟我不是商业专家,很难分析那些已经被收购的初创企业如果走上市的道路是不是会发展更好。但我觉得文章里的一个比喻很好玩,简单来说就是:这些奔着收购去的初创公司就像那些倾其所有只为了把外表打扮得体体面面的“漂亮朋友”,一心等待被哪个富家太太或小姐看上。

问题之四,风险投资的从业者拉拢投资人和创业者,从中收取费用。这笔费用可不是小数目,不论投资成功或失败,他们都照收不误。当年捕鲸业的中间人尚且要帮助投资人考察捕鲸船,制定计划,今天的某些风投业者却把投资人的钱不当钱。

根据2012年的一份调查显示,在过去20年里,风险投资基金不仅普遍没能达到它们承诺的回报率,而且大多数都挣扎在堪堪保本的红线上。

这四个问题,是我读完这篇文章总结出来的。看来看去,我觉得它们都指向了一个共同点:风险投资的发起者也好,获取者也好,他们关注增长,关注回报,关注收益,可是忽视了能切实且长久地带来这一切的重心——创业公司的产品或服务。

换句话说,没有人关注那头鲸。

19世纪美国的捕鲸业盛极一时,最后因为鲸的商业价值跌落而衰亡。今天的风险投资行业如日中天,可是连那头鲸都没找到,也没打算认真去找的它,能一直维持今天的样子吗?

公众号:NotesofTheNewYorker