The Ends of The Earth

by Dana Goodyear

什么人能称得上艺术家?这问题很难回答。如同世人形形色色,艺术家也没有统一的模版。

但是,若有人把作品看得比自己的生命还重要,为了创作不惜一切,我想应该没人会否认他是一名艺术家吧。

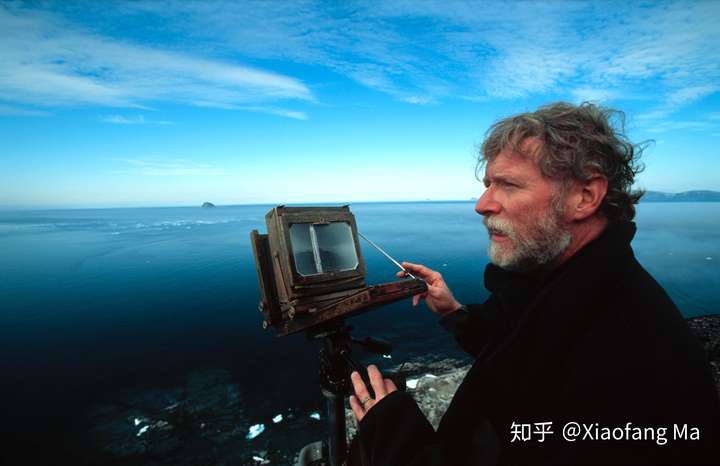

过去三十二年来,摄影师Thomas Joshua Cooper一直致力于拍摄那些最荒凉、最偏远、无人居住也无人过问的风景。他沿大西洋盆地而行,踏遍全球五大洲和南北两极,拍摄了700多张黑白照片。

听听他去过的地名:冰冻海峡(Frozen Strait)的极寒海角(Cape Frigid)、菲斯特拉世界尽头(End of the World,Finisterre)的灯塔。这些名字本身就在展示人类对未知的敬畏,对探险的渴望。

Cooper给他的拍摄项目取名为“The Atlas of Emptiness and Extremity (空白与尽头地图集)”。他去过的许多地方,是第一次被人造访,也可能是最后一次。这些被人遗忘在世界尽头的风景很可能会因为海平面上涨而在不久的将来沉于海下。

Cooper很喜欢诗人西奥多·罗特克(Theodore Roethke)的一首诗“The Abyss(深渊)”。诗中写道:

How can I dream except beyond this life?

Can I outleap the sea——

The edge of all the land, the final sea?

(我怎样梦想,除了超越此生

我能跃过海吗——

所有陆地的边缘,那尽头的大海?)

【没找到这首诗的中文版,自己尽量翻译了一下,大家将就看看吧。】

所以,他才去到罗特克所说的远方(Far Field)探索世界的边缘。他说自己照片中表现的“都是边缘。世界边缘、影像边缘、陆地和大海的边缘。

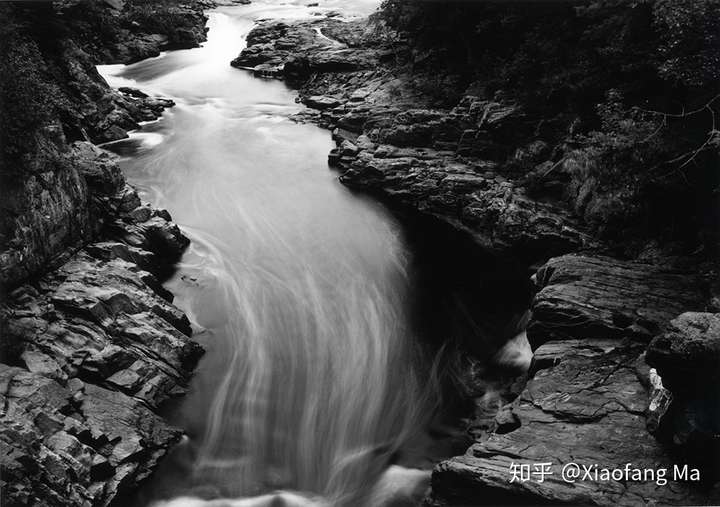

Cooper在影像中寻找他所谓的“指示”:水流和岩石构成的箭头,指引他正确的方向。他避免拍摄地平线,喜欢展示看不到出口的图像。

他说:“我的照片不打算展现地理地貌,而是展现站在某个特殊位置上,所能看到的景象。”

从体力来说,今年已经73岁的Cooper绝不是探索无人秘境的最佳人选。他晕船怕水,不擅长游泳,右眼看不到东西,需要带眼镜。

为了拍摄,他得连续数月乘船在大洋中漂流,或在悬崖峭壁上攀爬垂吊。他曾陷入流沙,滑落山巅,卷入漩涡,被枪击、搜身和拘留。有一次,一群捕猎中的豹海豹包围了他的小艇。

在开始计划这个项目时,他以为只要7年就能完成。最后,一共花了四倍还多的时间。

体力不行,但精神上Cooper无所畏惧。他没有太大名气,作品偶尔有展出机会,也只出现在小型画廊和联合摄影展中。他自称是“隐形人”,没有观众。

但他依然坚持创作。因为他觉得,除了创作,自己也干不了别的。他给自己定下的规矩是:只在户外工作,每个地方只拍一张照片,为达目的不惜一切。

Cooper的相机是一台1898年生产的木质老古董。加上脚架和胶卷,这台重60多磅的相机曾被他带到真正意义上的世界尽头。不止一次,为保护这台宝贝,他几乎牺牲自己的生命。他常挂在嘴边的一句话就是“Death or picture (死亡或照片)”。

这话听起来有点极端,但Cooper说他不是试图制造drama。死亡或照片的选择让他认识到,为了去到某个地方,不管付出什么代价他都愿意承受。

他说:“如果告诉自己‘我已经死了’,那就没什么好怕了。我是自由的,不再有任何恐惧。剩下的只有欢乐。那种其它事物都不存在,只有创作带给人的奇特的狂喜。”

几年前,Cooper在北极拍摄时不慎踩破冰面落入水中。当时他身上还背着35磅重的三脚架。幸好冰层断面挂住了他,让他可以撑出水面爬上岸。之后,他返回原地拍下了那个冰原上的深洞。

他说:“我从脚到脖子都浸在北冰洋里。我想,好吧,去他妈的,如果沉下去,一切就结束了,没人知道。再见。但我出来了,还拍了照片。这就是我怎样解决自己面对的所有困境。”

Cooper出生在美国加州,80年代来苏格兰为格拉斯哥艺术学院建立摄影系,之后便长留此地。在这儿,他遇到了比他小17岁的妻子,当时还是学生的Kate Mooney。

行走世界各地的Cooper,其实没有方向感。Mooney就是他的指南针,为他研究和计划拍摄路线。当他结束外拍回家,一天十几个小时呆在暗房时,Mooney会为他准备好饭菜。

可是,长期在外拍摄的Cooper陪伴家人的时间不多。他和妻子有两个女儿。小女儿出生才两周时,他就踏上了旅途。

女儿印象最深的,就是她们小时候,会在爸爸外出前给他涂上脚指甲油。等苍白消瘦的爸爸回家时,他长而卷曲的脚指甲尖上还留着粉色指甲油的残片。

爸爸会从口袋里掏出他拍摄途中捡来的贝壳和石头,以及在机场免税店给她们买的香水,然后一头扎进暗房里。

今年,Cooper出版了他的摄影集。书中有妻子的题词“There is no exploration without exile(没有放逐,就没有探索)”,还有女儿写的一篇让人心酸的序言。

她说,在父亲的作品中,她看到了一个迷失的人,而那些照片,是这个人失落的话语。

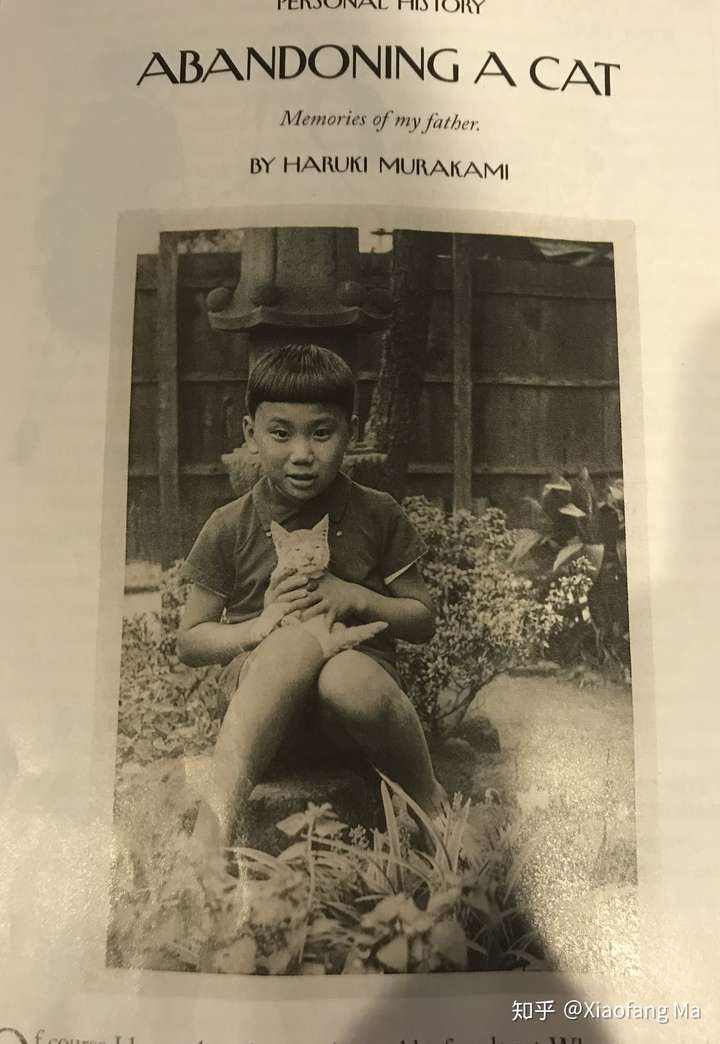

【这期还有一篇村上春树的《弃猫》,名为弃猫,实际是谈他父亲和侵华战争。记得这篇文章的日语版今年夏天刚发表时,引起很大反响。网上应该可以找到中文翻译。是一篇能有助于了解村上春树的文章,如果对他感兴趣,可以找来看看(虽然我想对他感兴趣的人可能也早看过了)。

《纽约客》还附了一张村上春树小时候抱猫的照片,我翻拍在下面了。哈哈,主要是觉得不管是人还是猫看起来都非常傻呼呼,好有喜感。】

公众号:NotesofTheNewYorker