Just Be Yourself

by Naomi Fry

【本篇原文很短,信息量不多。但我正好一边看,一边随手搜了下原文提到的各种明星造型。想想就放上来给大家看个图吧~】

Justin Bieber、Sarah Paulson和Karlie Kloss。明星、大咖演员和超模。你知道他们之间有什么共同点吗?

其实,标题已经剧透了。共同点就是,他们的造型设计师都是同一个人。

这个人就是Karla Welch。

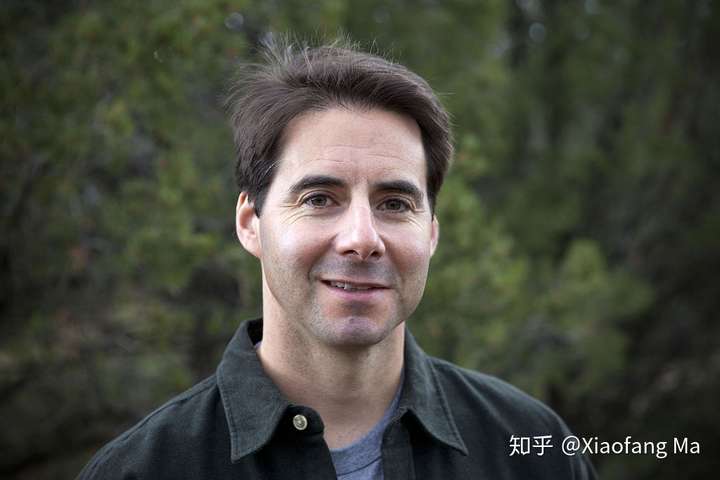

今年44岁的Karla,服务的对象几乎都是一线大咖和超模名流。一头俏丽短发、身段小巧玲珑的她,在2017年被《好莱坞记者》杂志评选为好莱坞最强大的造型师。

明星造型师这个职业的历史并不太长。

最开始,电影明星们参加颁奖典礼或开幕式的服装,大多由电影工作室的服装设计师一手包办。但随着好莱坞电影工作室制度的衰落,从60年代起,明星们通常自己负责自己的造型。

直到2000年左右,各大品牌开始争相为最有名的巨星奉上衣装。为品牌和明星牵线搭桥的造型师这一职业就此诞生。

好莱坞第一位打出个人品牌的造型师名叫Rachal Zoe。她主持了一档名叫《Rachel Zoe计划》的真人秀节目,还有自己的服装品牌。

2005年前后,Zoe为Lindsay Lohan和Nicole Richie设计的波西米亚嬉皮风(boho-chic)造型,瘦小的身材配上夸张首饰、层叠薄纱衣裙和巨大墨镜,一时风头无两。

Karla出道的时间比Zoe稍微晚一些。出生在加拿大小城的她并没有时装设计的学历背景。Karla学习的是餐饮管理,她毕业后进入了温哥华的一家餐厅做服务员,之后升任餐厅经理。

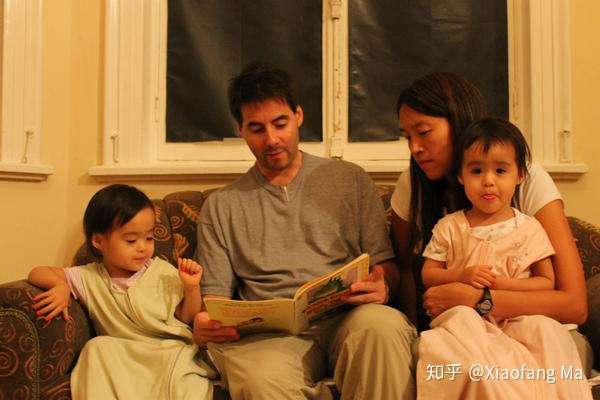

2001年,摄影师Matthew Welch来到这家餐厅用餐,结识了Karla,一年后,他们就结婚了。Karla跟着丈夫搬到了洛杉矶。

Matthew的一大部分工作是帮杂志拍摄音乐人和歌手,Karla发现他雇用的造型师不够敬业,也没有创造力,便毛遂自荐。

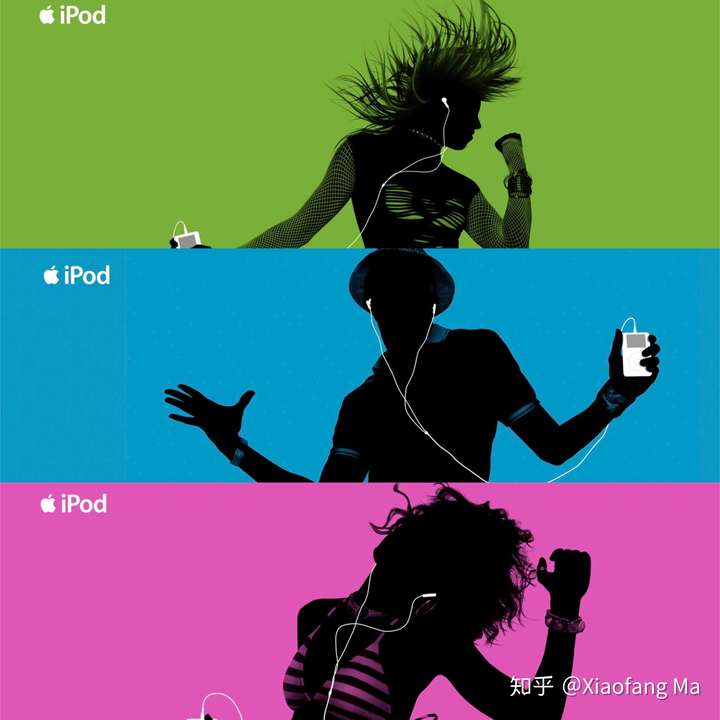

2003年,Matthew为iPod拍摄了一支广告,由Karla为模特造型。她用不同的服装让每位模特的剪影表现出完全不同的特质。这则广告大受好评,被评为过去二十年间给人留下最深刻印象的广告案例之一。

2006年,Karla在洛杉矶一家百货商店为她负责造型的一位歌手挑选衣物。她涂着红唇,身着条纹衬衣和Levi‘s牛仔裤。当时也在店中的Wall Group公司老板被气质独特的Karla吸引,与她攀谈起来。

Wall Group公司建立于2000年,是好莱坞一家专门代理造型师、化妆师和发型师的经纪公司。他们签下了Karla,让她走上了装扮好莱坞明星的道路。

在当今时代,明星们不再有荧屏内外之分,他们无时无刻都需要保持一致的人设。造型师便显得尤为重要了。Karla最大的本事就是,她能让每位明星焕发出时尚光彩,同时凸显充足的个人特色。

明星是一份渴求注意力的职业。Karla为明星们做的造型常常能让他们登上社交媒体的热门话题。

比如2014年,女演员Olivia Wilde在怀孕时参加金球奖。Karla没有选择安全的高腰线长裙,而是为她挑了一条Gucci的亮片紧身裙,让孕妈的形象成为了一种宣言。

Karla也用造型设计来表达她的政治立场。去年的金球奖上,她为8位明星顾客选择了黑色装扮,以支持反对职场性骚扰的活动。

有评论家说,造型师和明星的关系就好像“有魔力的友谊,甚至像是浪漫爱情或心意相通的双胞胎”。Karla和她的许多顾客也发展出了这样有魔力的友谊。

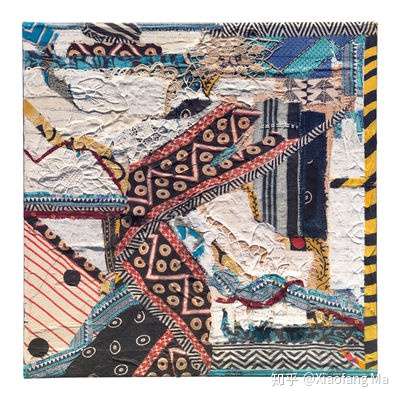

Karla并不仅仅满足于为明星们挑选衣服。2017年,她和丈夫一起成立了个人服装品牌xkarla。她还打算自己拍摄广告大片,甚至拍电影。

如今,Karla的许多明星顾客都将她奉若精神导师。他们的每一个造型都要向Karla请教,直到听她说一声“完全满意”。

一边看这篇文章,一边看Karla的Instagram。她给明星做的造型且不说,她给自己做的造型真是有一种“effortless chic”的感觉。

想想她从没接受过专业训练,这可能就是所谓的天分吧。【感叹一声,只有在文学艺术这个领域,勤是真的不能补拙的......】

公众号:NotesofTheNewYorker