Fighting Words by Andrew Marantz

右翼活跃人物Milo Yiannopoulos以种种极端言论而出名,比如“女权主义是癌症”或公然嘲弄跨性别人士之类(虽然他自己是同性恋者)。他年轻,言辞锐利,有幽默感,因此成为了右翼阵营中吸引年轻人的一面旗帜。

2017年2月1日,Yiannopoulos原定于这天在加州大学伯克利分校(UC Berkeley)做一场演讲。当时川普刚上任不久,人们的情绪还十分紧张。有谣传说,他准备在演讲中直接指名道姓,点出在UC Berkeley就读的非法移民学生。

这激起了向来偏左的UC Berkeley学生的愤怒。演讲当天下午,1500位抗议者涌向学校的Sproul广场。极端左翼组织Antifa也掺合了进来。

那天我打开电视,看到的就是身着黑衣、头戴面具的Antifa成员砸窗放火,无所不为的画面。最终,Yiannopoulos取消了这场演讲。

这件事激起了关于美国宪法第一修正案的讨论。不少人表示,反对Yiannopoulos的行为有违第一修正案保护的free speech权利。

那么,free speech的界限究竟为何呢?虚假广告、儿童色情和勒索信都是“言论”,但显然不受第一修正案保护。

在实际案例中,对第一修正案的解读与应用是模糊不清的。

比如1940年,新罕布什尔州的一位居民因为骂警官是“狗日的法西斯主义者”,而被关进监狱。最高法院说,这句话造成了明显的伤害,因此不受第一修正案保护。

但2006年,在一位士兵的葬礼上,一群来自威斯特布鲁浸信会的抗议者打出了“感谢上帝让士兵死亡”和“你会下地狱”的标语。不管怎么说,这些标语都比“狗日的法西斯主义者”更伤人。但最高法院认为,它们受第一修正案保护。

随着时代的发展,第一修正案的界限也在不断修正。

比如1970年代左右,女性开始大规模参加工作。一些男性老板会说下流话,或在办公室墙上挂色情照片。当时,法院认为,这些男性的做法是他们的自由。而现在,人们公认这种做法是典型的性骚扰。

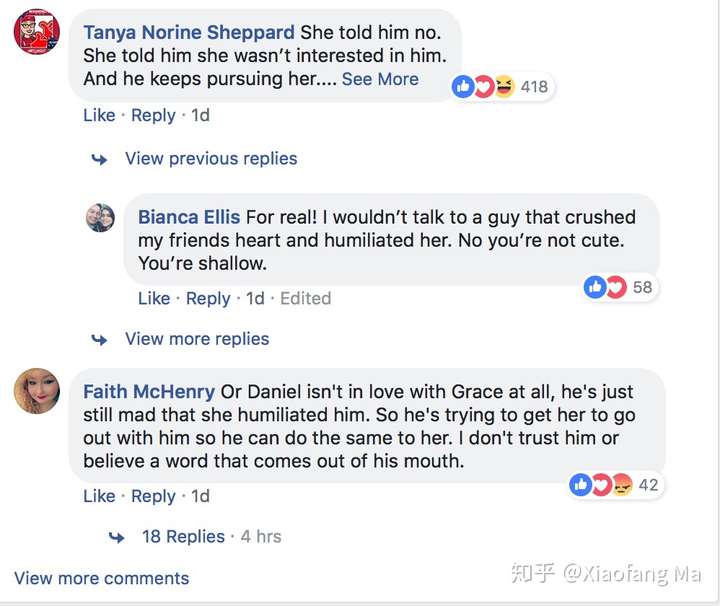

那么,今天人们认为应该受第一修正案保护的言论,比如Yiannopoulos富有煽动性、充满歧视的发言,是否在几十年后,也会被人们视为一种伤害、一种骚扰而禁止呢?

但反过来想,一个人说的话要让人人满意,不伤害任何人,也几乎是一件不可能的事。

行走在世上的人形形色色,不管持什么态度,总有人支持,也总有人反对。Yiannopoulos自有其支持者,抗议他演讲的人是否也伤害了他和他的支持者呢?

因此,free speech的界限究竟应该设在哪里,才能最大限度减少伤害,又不会妨碍人们的自由表达呢?

2017年9月,Yiannopoulos应某学生社团的邀请再次来到UC Berkeley。他声称要请来多位右翼名人,一起在UC Berkeley搞一个“Free Speech Week”活动。

结果,Yianopoulos所说的活动一项也没有举行,他的演讲只持续了15分钟,只有30多个人听了这场演讲。

为保证这场活动顺利进行,UC Berekley出动了包括直升机和武装警察在内的全副安保,共花费300万美元。

可能这就是free speech需要付出的代价。